Carme Brit (Barcelona, 1964) es psicóloga y experta en autoestima y competencias profesionales. Con una larga trayectoria a sus espaldas, ahora dedica buena parte de su tiempo a realizar formaciones, tanto en empresas como en instituciones, sobre gestión emocional de los equipos de trabajo. Aunque asesora a todo tipo de colectivos, desde la pandemia de la Covid, hace cinco años, ha centrado buena parte de su labor en el sector sanitario. En esta entrevista con El Món dentro de la campaña Unidos por la Salud Mental, habla de la ansiedad, la depresión y la importancia de cuidarse a uno mismo: «La salud mental no es una moda. La salud mental ha existido siempre, aunque ahora se visibiliza más», remarca con contundencia.

El concepto trastorno mental es una especie de cajón de sastre donde se engloban muchos términos diferentes. ¿Cómo lo definiría?

Bien, un trastorno mental se define como el hecho de que la persona se encuentra en un estado de salud en el que sus pensamientos, sus emociones, sus conductas están alteradas, y esto impacta en su día a día, funcionalmente. Puede ser que tus pensamientos no sean los más indicados, pero que no tengas un trastorno mental porque continúas funcionando bien. Puedes hacer el trabajo con normalidad, con la familia… Hay que distinguir los casos en los que tanto esos pensamientos como esas conductas no te permiten tener una vida normal, que es un término que no usamos [ríe]. Es un término que no tiene sentido porque, ¿qué significa normal? Y más en una sociedad tan cambiante, donde ha cambiado tanto el estilo de vida. Es decir, muchas cosas que pasan hoy en día no existían en la época de nuestros abuelos y bisabuelos. Esto ha hecho que el cerebro humano se haya tenido que adaptar a unas situaciones que hasta ahora no le eran habituales.

Los últimos estudios nos indican que la población, en general, sufre más ansiedad y depresión. ¿A qué se debe este crecimiento?

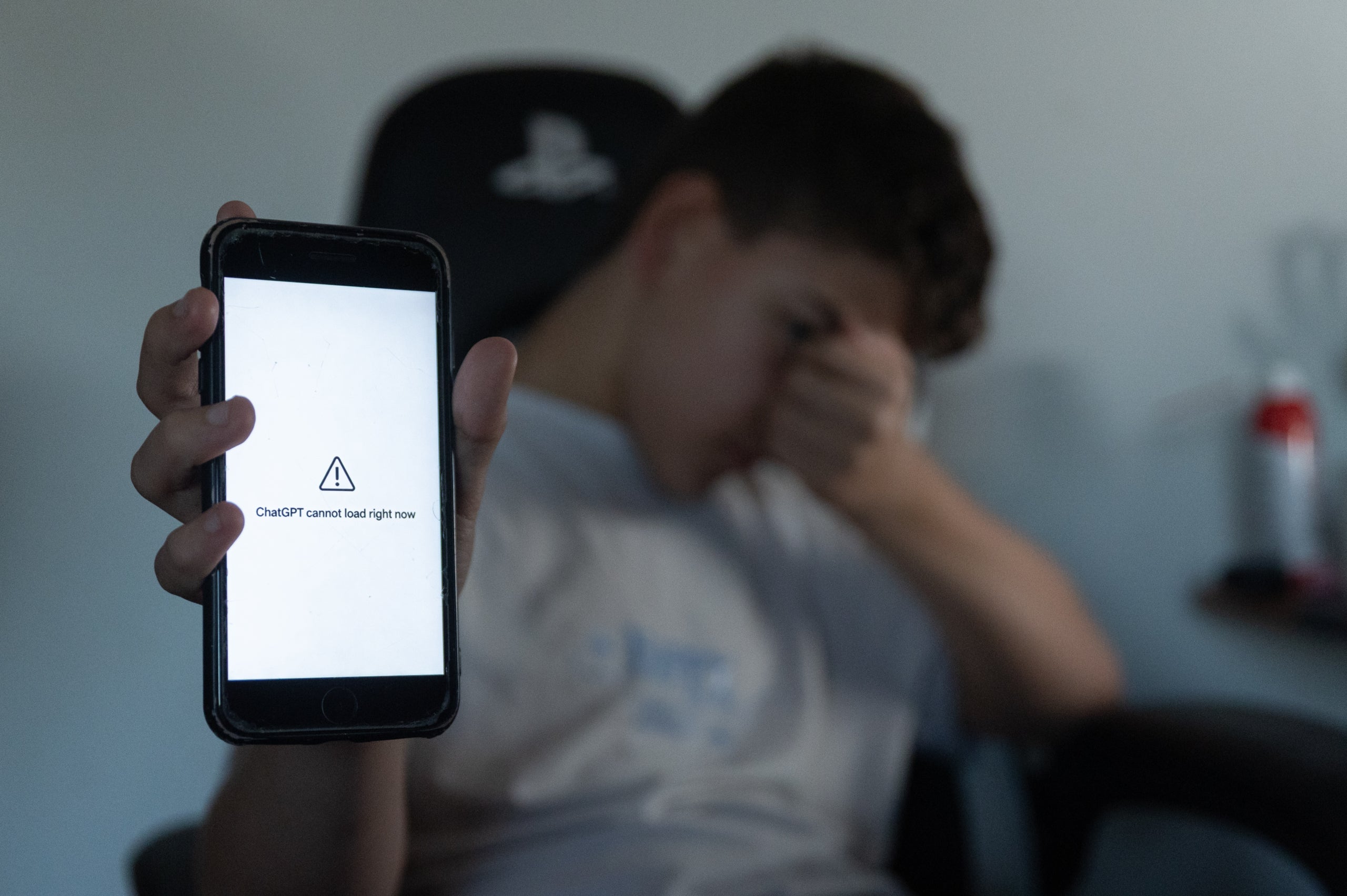

Las estadísticas no engañan, aunque hay otras patologías, de carácter físico, donde también se ve un incremento, es porque hay más elementos de diagnóstico. En el caso de la ansiedad y la depresión, hay los mismos instrumentos [de detección] que en el pasado, pero desde la pandemia de la Covid, hace cinco años, sufrimos las consecuencias del golpe que supuso para nuestra vida. Antes de la pandemia ya había un volumen de personas que sufrían ansiedad y depresión, porque ya venimos de una vida muy agitada, en la que hay poco tiempo para la calma y se prima la productividad, la necesidad de estar al día de todo -el famoso FOMO-, y eso tampoco ayuda. No quiero decir que las redes sociales o las nuevas tecnologías sean culpables, pero sí que es cierto que contribuyen diversos factores, y las redes son uno. Si nos remontamos muchos años atrás, había más conciencia de clan, de comunidad, pero eso se ha perdido mucho. Hay mucha comunidad, pero es virtual. No ejerce la misma influencia. Vivimos un momento de hiperconexión, pero también es un momento en que la gente está más sola y el individualismo está más presente.

¿Cómo se puede revertir esta tendencia?

La primera cuestión es tomar conciencia. Ya se están llevando a cabo acciones en las escuelas, por ejemplo, donde, durante el horario escolar, se retiran los dispositivos móviles a los alumnos [en referencia a la prohibición que se ha puesto en marcha este nuevo curso académico]. Hay personas que ya han identificado que están más horas con el móvil que con su pareja, o con su familia y, por lo tanto, cuando ganamos conciencia, se nos abre la posibilidad de pedir ayuda y crear espacios donde haya menos presencia de las redes.

Hay que encontrar el equilibrio, pues.

Exacto. Como todo en la vida, es cuestión de medida. ¿Es malo tener redes sociales? No. ¿Es malo hacer un uso abusivo? Sí. Si pasas ocho horas consumiendo redes sociales, pues probablemente te explotará la cabeza, porque nuestro cerebro no está preparado. Sigue siendo el mismo que hace muchos años. No está preparado para este grado de sobrestimulación. Una sobrestimulación que también hace que muchos jóvenes, centrándome en este colectivo, sufran mucha ansiedad, porque están consumiendo a una velocidad muy grande, y no tienen tiempo de digerirla.

¿Cree que los jóvenes son el segmento de la población que sufren más ansiedad?

Bien, es un colectivo que es más frágil, en la medida en que su cerebro no está completamente desarrollado. Si además le añades esta sobrestimulación, significa que estás impidiéndole que haga un desarrollo adecuado. Creo que como sociedad deberíamos empezar a mirarlo porque, sin querer sonar tremendista, las cifras hablan por sí solas, y los departamentos que atienden adicciones cada día reciben más personas. La ansiedad se ha disparado desde la pandemia a todos los niveles. Yo trabajo con muchos colectivos del personal hospitalario, gente que está dentro de la sanidad: médicos, enfermeras, técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, administrativos sanitarios. Todo el personal. Incluso, las personas que trabajan en la limpieza. En 2020 vivieron una situación que estuvieron muy al límite. Y aquí depende de la capacidad de resiliencia de cada uno. Una persona con cierta predisposición a sufrir ansiedad, cuando se da una coyuntura negativa, esta predisposición se dispara.

La resiliencia que comentaba, sin embargo, también depende del grado de conocimiento emocional que se tenga de uno mismo. ¿Es necesario potenciar, aún más, la educación emocional?

¡Totalmente! Desde el niño hasta la persona adulta. Yo una de las formaciones que hago más, tanto con empresas como en instituciones, es sobre la gestión emocional. Falta mucho conocimiento de inteligencia emocional y, por lo tanto, cuando tenemos las emociones, que inevitablemente estarán, no sabemos qué hacer con ellas. La emoción que lleva a la ansiedad es el miedo. Puede ser el miedo al rechazo, cuando hay mucha presión estética; el miedo de quedarse sin trabajo porque hay precariedad laboral; el miedo de no encontrar una vivienda digna donde poder vivir porque la situación está como está. Son cuestiones muy en la base que afectan directamente a la persona. Por lo tanto, problemas de ansiedad padecen muchas personas.

¿Cómo se afronta la ansiedad?

Hay dos vías: la farmacológica y la no farmacológica; y nos han educado con la farmacológica. Tú vas al médico y te da una pastilla. Desafortunadamente es así de triste. Es más, si van al médico de atención primaria o al psiquiatra, en el mejor de los casos, normalmente les acaban prescribiendo un fármaco. Si cuando se lo prescriben no les dicen que hagan un trabajo de psicoterapia, como tampoco hay recursos en cuanto a psicólogos por la seguridad social y tienes que recurrir a la privada, pasa que la gente acaba buscando una solución inmediata, que es la pastilla.

Es decir, usted considera que se está hipermedicalizando a la población.

Sí, y no solo en el ámbito de la salud mental. No soy especialista en enfermedades cardiovasculares, pero cuando tienes alta la tensión o tienes el colesterol alto, lo que hacen es, aparte de prescribirte una dieta y que tienes que hacer ejercicio físico, normalmente la pauta fácil es acabar prescribiéndote medicación para bajar el colesterol.

¿Qué consecuencias tiene para la sociedad?

Se convierte, en primer lugar, en una sensación de pérdida de control por parte de la persona. Y con esto tampoco quiero decir que esté en contra de la medicación. Cuando es necesaria, se debe tomar, pero hay casos en los que hay vías alternativas, como el mindfulness, la meditación o simplemente aprender a respirar. Respirar desde la conciencia. Si solo penetra, como sociedad, la parte de la medicación, estamos generando una dependencia farmacológica que es difícil de retirar posteriormente si no se hace como toca. Es decir, psicólogo y psiquiatra deberían trabajar de la mano. Yo siempre describo la parte farmacológica como un flotador que, temporalmente, te sirve para flotar y empezar a nadar. El objetivo, sin embargo, es que puedas nadar en función de tus aprendizajes de la psicoterapia, que es para lo que estamos los psicólogos: ofrecer herramientas y recursos para que la persona tome los que se ajustan más a sus necesidades y los pueda incorporar a su vida.

Antes ha comentado que faltan recursos de psicología dentro del sistema sanitario público. ¿Qué tareas tiene la administración en este sentido?

Creo que se deberían invertir más dinero. Y con esto tampoco estoy descubriendo la sopa de ajo. Creo que, cuando se hacen los presupuestos generales de un país, se debería destinar más peso a los presupuestos de la sanidad, y especialmente también a la salud mental, que es un tema que, actualmente, preocupa y mucho. Hablas con gente y, todos, en su casa, o el vecino de al lado, o un familiar cercano, padece alguna de estas enfermedades, sin llegar a casos más extremos como sufrir una esquizofrenia o un trastorno de bipolaridad. En estos casos se añaden otros problemas, como ingresos…

¿Cree que aún existe un estigma sobre la salud mental?

¡Sí! Me sabe muy mal decirlo de una forma tan taxativa, pero la verdad es que sí. Aún hay esta idea preconcebida de ‘yo no necesito un psicólogo porque no estoy loco’.

¿Esta creencia sigue presente por falta de pedagogía hacia esta cuestión?

Falta pedagogía, sí. Es cierto que se ha invertido mucho en este aspecto, y se ha hecho mucho. En las redes ves que, cuando se hace bien, porque también hay muchos vendedores de humo que se han subido al carro de la salud mental por sus propios intereses personales y económicos, son un buen instrumento para difundir esta cultura. Que la gente no se sienta una persona rara porque tiene ansiedad, o porque no sabe gestionar las emociones, o porque ha entrado en una falta de control respecto al sueño o la comida, que son algunas características de una depresión. También ha hecho mucho daño hablar a la ligera y decir cosas como ‘estoy muy estresado’ o ‘tengo una depresión’. Se ha banalizado mucho, y eso no ayuda, porque parece que todo el mundo tiene depresiones, y no. Cuando tienes mucha ansiedad o depresión, necesitas pedir ayuda urgentemente porque si no lo único que harás es empeorar. También se ha banalizado la figura del psicólogo por la idea de ‘yo no necesito ir al psicólogo porque me escuche y cuando termine me diga, son tantos euros’. Si eso es lo que piensas que hace un psicólogo estás distorsionando mucho la percepción real de lo que es un profesional de la psicología. Un profesional de la psicología escucha, ordena las ideas y te da pautas y herramientas para que tú puedas aplicarlas a tu vida cotidiana.

Entender la idea de que hay que cuidarse.

¡Exacto! Es responsabilidad nuestra cuidarnos. No debemos esperar que nos cuiden los demás. Es lo mismo que, si tienes un problema de colesterol, eres tú quien debe prestar atención a tu alimentación y hacer ejercicio físico, porque son las dos vías que, probablemente, más te ayudarán. Si tienes un problema de ansiedad, eres tú quien debe buscar actividades que te ayuden a gestionarte emocionalmente. Y la primera es, probablemente, ir al psicólogo, o hacer lecturas, asistir a talleres, escuchar pódcast… Pero siempre poniendo mucha atención en la fuente, porque en este consumo tan rápido [de las redes sociales, por ejemplo], acabamos consumiendo cualquier cosa.

Este aspecto que comenta también está muy relacionado con poner límites. Saber decir que ‘no’. ¿Por qué es tan importante para nuestra salud mental?

¿Verdad que tenemos muy claro que si tenemos una bolsa y comenzamos a interactuar con gente es importante que cerremos la cremallera porque nos pueden poner dentro cosas que nos pueden traer problemas? Cerrar la cremallera, que es el equivalente a poner un límite, nos sirve para marcar una línea que sea suficientemente evidente para que los demás sepan hasta dónde puedo dar. Y, a partir de esa línea, ver si me estoy pasando. Hay una red flag, que se dice ahora. Si no hay límites estamos dispuestos a que nos den responsabilidades que no nos corresponden, o que nos metan en la cabeza ideas que no nos convienen. Poner límites genera una frontera visible para el otro de hasta dónde llega nuestra interacción. Es definir las reglas del juego. Cuando no se definen, hay caos, y hay gente que hace trampa. Y aquí llega el abuso. No podemos vivir una vida sin límites. Muchas de las situaciones que se vuelven complejas de resolver se producen porque no hay límites.

También hay gente a la que le cuesta comunicar sus límites…

¡Mucha!

¿Cómo pueden perder el miedo a hacerlo?

Atraviéndose a ser ellos mismos. Y, aunque no me gusta la palabra, empoderándose. Esto significa darse valor. Entender que, de la misma manera que dejo que alguna persona me diga cierta cosa, yo también tengo el derecho a decir que no.