«El agua tiene memoria». Cualquier persona que vivió en 1962 la riada que marcó la historia reciente del Vallès Occidental seguramente, al evocarla, usará esta frase. El agua tiene memoria y recuerda por donde ha pasado siempre. Y si en ese cauce normalmente seco se le ponen obstáculos, se construyen casas o fábricas o centros comerciales, si las ciudades olvidan los trayectos de las rieras y los torrentes que el agua no olvida, cuando un día determinado llueve más de lo habitual en la montaña, mucho más de lo que puede ser habitual, el agua que baja por los lugares de siempre lo arrasa todo. Incluso si hay puentes o se han hecho diques frágiles, el agua –que ya arrastra de todo desde las montañas– se detiene un momento, hace presión, lo revienta y baja a partir de entonces con más ímpetu, con esa “desbocada fuerza de caballos” con que –en palabras de Salvador Espriu, pensando en el Maresme– “el aguacero de repente baja por los riales”.

Porque la geografía no tiene amnesia. Es terca. Hay unas montañas, una llanura a sus pies atravesada de rieras y riales y más allá el mar. En el Maresme, en el Vallès, en todo el País Valenciano. No hace falta que llueva mucho en la llanura. Solo hace falta que llueva mucho en la montaña. Entonces, el agua baja a derecho y se lleva todo lo que alguien le ha puesto en medio (o le ha dejado poner). Estoy seguro de que en Valencia, cuando explican lo que ha pasado estos días deben decir, como decimos nosotros, que el agua tiene memoria y que hay gente a quien no le ha dado la gana tenerla. Y algunos tenían la obligación de saber y de recordar.

La huella duradera que dejó la riada del Vallès

Pero si el agua tiene memoria, también deja huella duradera en la memoria de quienes han sufrido sus estragos. En el Vallès, hoy, todavía está vivo el recuerdo –los recuerdos– de lo que pasó la noche del 25 de septiembre de 1962, más de sesenta años después. Casi todo el mundo que la vivió, fuera o no una víctima directa, recuerda perfectamente dónde estaba y qué hacía aquella noche y cómo se despertó al día siguiente, aquellos que habían podido dormir poco o mucho aquella noche, con el espectáculo estupefacto de unas ciudades devastadas, embarradas, incomunicadas, y la sensación de que la tragedia había sido espantosa y que con el paso de las horas se iría viendo el perímetro creciente de su magnitud. Durante muchos años, incluso hoy entre la gente mayor, la riada es un hito cronológico que organiza la percepción del tiempo histórico: eso fue antes de la riada, eso fue el año de la riada, eso fue después de la riada…

He conocido personas –una mujer a quien el agua se llevó al marido y al hijo, mientras que la hija se salvó porque alguien la agarró por la ropa cuando la corriente ya se la llevaba– que desde aquel día no han cruzado nunca más la riera por ninguno de los puentes y que cuando han tenido que elegir una casa nueva la han hecho tan lejos como han podido de los cauces que el agua aquel día recuperó. Las imágenes no de la riada, del día después de la riada, se podrían intercambiar con las que estos días nos han llegado de Valencia. La diferencia es que las del Vallès son en blanco y negro. Imágenes que han ayudado a mantener la memoria aún viva, entre quienes lo sufrieron. También en Valencia, seguro, la catástrofe en vísperas de Todos los Santos será recordada por décadas y marcará un hito en el tiempo. Porque allí, como aquí, todos salieron afectados.

En las riadas del Vallès murieron, según los cuentos y los cuerpos recuperados –algunos de los cuales muchos kilómetros lejos de donde los llevó el agua–, unas ochocientas personas. Probablemente fueron más, pero no se puede establecer la cifra exacta. Alrededor de un millar. Solo en una calle de Terrassa, la Rambla, la más céntrica, murieron o se dieron por desaparecidas unas cien personas. Pero una catástrofe no se mide solo en el número de muertos. Ciertamente, es lo más dramático y lo más doloroso. También los supervivientes son víctimas, porque la riada les ha cambiado la vida. Estos días, cuando hablas con la gente de Valencia, te encuentras con muchas personas que lo han perdido literalmente todo –negocios, propiedades, casa, muebles- y que te vienen a decir que, casi avergonzados, que eso es poca cosa al lado de los muertos, que ellos todavía son de los que han tenido suerte. Son exactamente las historias que hemos oído contar a la gente del Vallès. Porque la riada dura muy pocas horas. Pero sus efectos pueden durar semanas, meses, años. Los primeros, por orden de aparición, los efectos sanitarios, los riesgos de epidemia. Después los económicos. Para muchas personas, las secuelas de una noche de tormenta duran toda la vida. En el Vallès ha pasado suficiente tiempo para saberlo.

Hace doce años, cuando se cumplieron cincuenta de la riada del Vallès, se realizaron muchos actos y muchas publicaciones para recordarlas. Me tocó participar en algunas. Sobre todo frente a la gente más joven, subrayábamos la cifra de muertos, este casi millar, y mostrábamos las fotografías más dramáticas del día siguiente para que se hicieran una idea de la magnitud de la catástrofe. Teníamos la sensación de que para estas generaciones, unas inundaciones catastróficas, en Europa, en el siglo XX, son aquellas que provocan alguna víctima mortal. Y les decíamos que no solo algunos muertos, sino que casi mil. Esta era una magnitud que solo atribuían a inundaciones que pudieran ocurrir en lugares remotos, un balance propio del tercer mundo, o en tiempos también remotos y precarios. No aquí y ahora.

Les decíamos que eso había ocurrido aquí hacía solo sesenta años porque en muchas cosas entonces aquí estábamos en el tercer mundo: sin una buena prevención, con un urbanismo descontrolado que no merecía ni siquiera ese nombre, con unos poderes públicos ausentes e ineficientes, con unas infraestructuras de cartón piedra. Que era el tiempo de Franco, el tiempo en que las ciudades del Vallès habían crecido de una manera desordenada y rápida por la llegada de las oleadas de inmigrantes del sur, el tiempo en que palabras como previsión, prevención y protección civil no salían en el diccionario de las autoridades del momento. Decíamos a las nuevas generaciones que aquello fue muy grande, más de lo que podían pensar, y que algo tan grande ahora no podía volver a pasar. Que algo habíamos aprendido, que algo había cambiado. Lo decíamos hasta hace un par de semanas. Ahora ya no lo diríamos igual. O no lo diríamos para todas partes.

¿Qué pasó el 25 de septiembre de 1962?

El día 25 de septiembre de 1962 llovió de una manera excepcional en la zona del Vallès Occidental y del Bages, pero muy especialmente en Sant Llorenç del Munt y la sierra de l’Obac. En la Mola cayeron en un día casi doscientos litros por metro cuadrado, más de lo que puede caer en un mes entre normal y lluvioso o en todo un año más bien seco. Y, sobre todo, buena parte de esta lluvia cayó de golpe. En Sabadell, que es donde se pudo medir mejor la intensidad, llegaron a caer seis litros por metro cuadrado en solo un minuto. Por lo tanto, en las ciudades llovía mucho de una manera visible, pero no fue la lluvia en la llanura la que hizo daño, sino la bajada por cada uno de los torrentes y las rieras, normalmente secas, del agua que había caído en la montaña. Una bajada rápida y tumultuosa, que arrastraba piedras y vegetación de la montaña y que al llegar a la llanura se topó con puentes y barrios enteros que se habían construido de cualquier manera sobre antiguos cauces de las rieras que se consideraban secas. Con menos lluvia el agua podía parecer más o menos canalizada. Pero con aquella cantidad de agua que bajaba las canalizaciones se desbordaron y la corriente tiró por derecho.

En algunos casos, los puentes hicieron de diques y cuando la presión los rompió, la fuerza de la corriente quedó multiplicada. La llegada a la ciudad del agua de la montaña, mucha de golpe, pasó de noche y enseguida se fue la luz, sobre una población que no estaba prevenida, que había visto que llovía mucho, pero que no podía imaginar lo que se le venía encima. La riada atravesó pueblos y ciudades, bajando por ramblas, rieras y calles, y causó los principales estragos en Terrassa, Rubí, Sabadell o Matadepera, pero afectó en un grado u otro a todo el territorio que encontró hasta llegar al mar. Además de las vidas humanas, la catástrofe significó la desaparición de barrios enteros de viviendas precarias, a menudo autoconstruidas, la inundación de numerosas fábricas situadas cerca de las rieras y la afectación profunda de las infraestructuras de transportes, especialmente los trenes.

Al día siguiente el espectáculo de las calles era terrible, y la perplejidad y la indefensión de la población, profunda. En la historia familiar hay episodios que han quedado en la memoria hoy todavía viva. La más dramática, la de la familia de mi nuera. Una tía suya trabajaba en una fábrica de Terrassa, relativamente lejos de casa. Como era de noche y llovía mucho, el marido decidió ir a buscarla, pero no podía dejar solos a los dos hijos, y por tanto se los llevó. Al salir de casa, les sorprendió la corriente de agua y se los llevó a todos tres. A la hija la pudieron agarrar al vuelo, sacándola del agua. Al hombre y al hijo el agua se los llevó corriente abajo y encontraron los cuerpos días después. De mi casa, lo que yo recuerdo –yo tenía cinco años, pero creo que las imágenes que me han quedado son ciertas y genuinas– es que el padre no llegaba cuando ya se había hecho oscuro y que cuando entró en casa nos dijo que las calles que había tenido que cruzar desde el trabajo eran como un río y que debía estar pasando una de muy grande.

Al día siguiente, cuando se hizo claro, el padre y el abuelo materno se pusieron unas katiuskas y se fueron por entre el barro al barrio de les Arenes, donde vivían los otros abuelos cerca de la riera. No había otra manera de saber si les había pasado algo que ir allí. Por fortuna, los abuelos –que habían estado a muy pocos metros de la corriente que se les habría podido llevar la casa, con ellos dentro– habían dormido toda la noche y no habían sufrido ningún daño. Mientras que, a pocos metros, alrededor de la riera de les Arenes, buena parte del barrio d’Ègara había literalmente desaparecido, llevado por las aguas. Historias con final relativamente feliz o absolutamente trágico, en todas las familias, que se han ido transmitiendo a lo largo de sesenta años. Como las que estos días nos hacen llegar los amigos y conocidos de Paiporta o de Chiva. Historias individuales que sumadas hacen una gran tragedia colectiva. En el Vallès, la peor tragedia de su historia. En Valencia probablemente también.

El balance de lo que pasó aquella noche, en número de muertos, se ha establecido en torno a los ochocientos, en toda la zona. Más de la mitad entre Terrassa y Rubí. Pero casi todo el mundo está convencido de que debieron ser más. Las pérdidas económicas, enormes. Se calcularon en casi tres mil millones de pesetas de la época, una cantidad estratosférica. Los dramas humanos de gente que lo había perdido todo, innumerables. La herida en las ciudades y los pueblos, duradera. ¿Qué había pasado? Que había llovido mucho y de golpe, sobre todo en la montaña, claro. Que la llegada del agua a la ciudad fue de noche, cuando todo el mundo estaba desprevenido y mucha gente dormía. Que el agua multiplicó el efecto destructivo porque arrastraba de todo, desde rocas de la montaña hasta los materiales que fue encontrando a su paso por las ciudades. Que el crecimiento desorganizado de las ciudades por la llegada de muchas personas de fuera, la pobreza de las construcciones, la especulación, la falta de planificación y de previsión, habían convertido una riada excepcional –pero no única en la historia- en un territorio más que vulnerable. Un cóctel destructivo, que podía parecer difícil de repetir en todas y cada una de sus causas. Pero que no queda tan lejos del cóctel que se ha repetido estos días en Valencia. Al contrario, se parece bastante en las causas y en los efectos.

El diluvio como castigo

Vuelvo a la memoria personal. Debieron ser a comienzo de los años setenta cuando hacía el bachillerato en el Instituto Investigador Blanxart de Terrassa, cerca de la riera de les Arenes. Nos daba las clases de religión un cura progre –eran los años de los curas rojos de Terrassa– y un día salió a debate el tema del mal. Algún alumno –¿fui yo?– se quejó de que el Dios del que nos hablaba el cura, providente y bondadoso, de vez en cuando enviaba contra los hombres muestras de una ira cruel y nada compasiva. Como el diluvio universal, para aniquilar a la humanidad entera solo con una pequeña excepción. Respondió que en el relato bíblico el diluvio no era un acto de crueldad gratuita, sino la consecuencia de los pecados de la humanidad. Y que, por tanto, no era Dios quien generaba el mal, sino la codicia y la falta de escrúpulos morales de la humanidad.

A partir de este debate y de la conversación sobre el diluvio, alguien sacó el caso de la riada, que estaba tan reciente en el tiempo y tan próxima en el espacio, como un ejemplo muy concreto de mal provocado por la naturaleza. Y el profesor se explayó a gusto: la catástrofe de la riada no era un fruto del azar y de una maldad divina, sino culpa de los hombres, que habían dejado construir por codicia donde ya se veía que no se podía construir y que habían dejado a las personas vulnerables a merced de los aguaceros. El mal no provenía de una naturaleza ciega, sino de los pecados de los humanos. Más concretamente, de algunos humanos con nombre y apellido. De los que, directa o indirectamente mandaban.

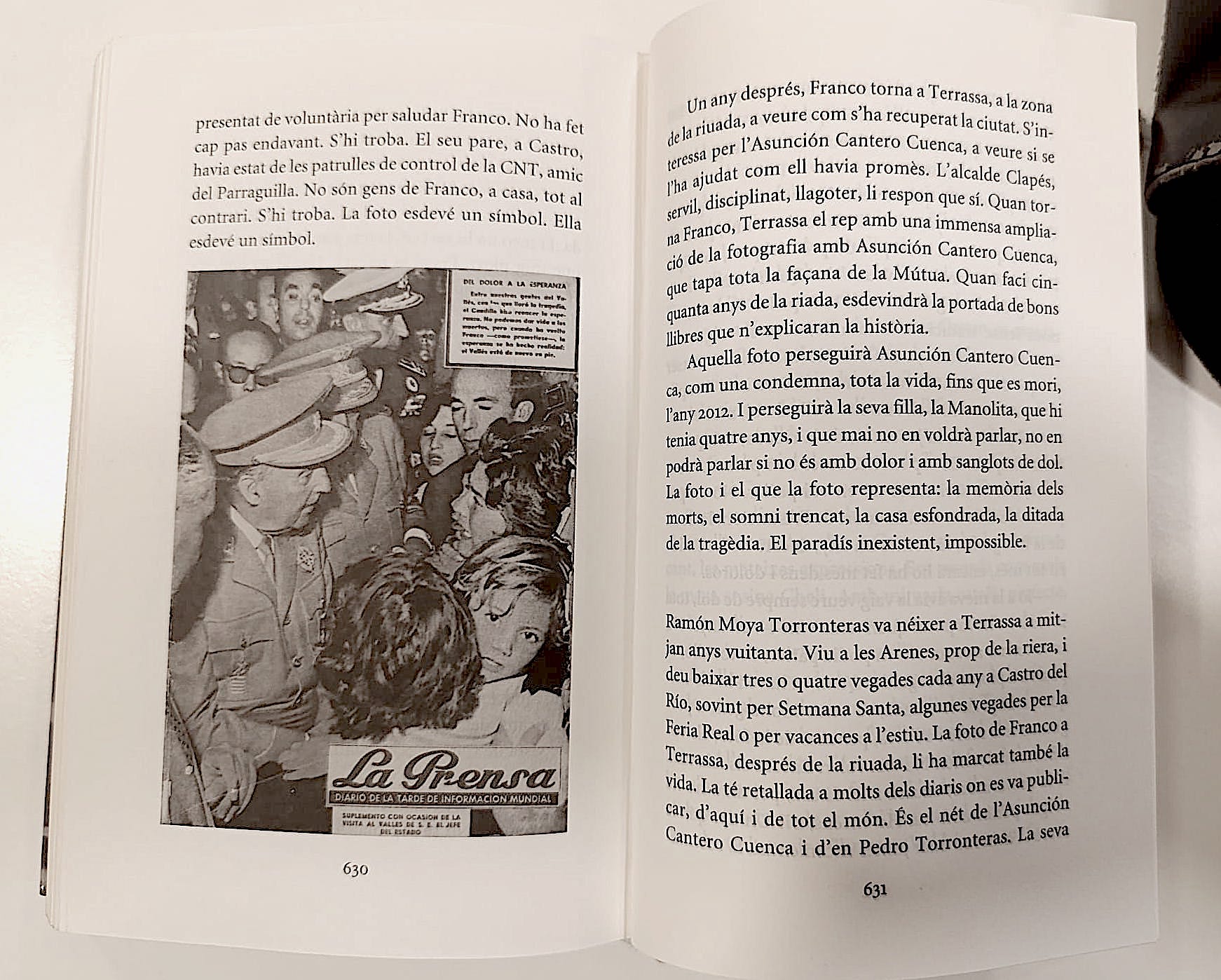

El sermón en forma de clase recuerdo que me sorprendió: en aquellos momentos, en el discurso oficial, la riada había sido una desgracia fruto de una concentración de azares desfavorables. Pero por debajo de tierra comenzaba ya a formarse un estado de opinión que vinculaba la catástrofe con responsabilidades humanas. Responsabilidades políticas, más concretamente. Y esta segunda versión se iba haciendo grande con el paso de los años, hasta convertirse en hegemónica, pongamos por caso, cuando se conmemoraron, hace una década, los cincuenta años del aguacero. Así, Ferran Sales i Aige y Lluís Sales i Favà pudieron titular su documentado libro, publicado con ocasión de aquel cincuenta aniversario, La riada de Franco y todo el mundo sabía de qué riada estaban hablando. Y ponerle como subtítulo, para que no quedara ninguna duda: Pugnas políticas, propaganda y corrupción en el contexto de las inundaciones del Vallès (1962) sobre la fotografía más emblemática de la visita de Franco al Vallès después de las inundaciones.

En Valencia el tránsito entre la lamentación por un azar desfavorable y la constatación de responsabilidades políticas ha sido mucho más rápido, prácticamente instantáneo, como se vio en Paiporta en la visita de las autoridades. Quizás porque con los medios actuales, diferentes de los que había hace sesenta años, más precisos y sofisticados en la prevención, más inmediatos en la comunicación, más alcanzables en la creación de infraestructuras, las veían aún más evidentes. Pero también porque el discurso hegemónico estaba entonces infinitamente más controlado por los medios oficiales y la disidencia tenía que ser camuflada. En el caso del Vallès, la lectura política de la tragedia seguramente también se llega a generar inmediatamente, pero su vertiente crítica tendrá que ir abriéndose paso lentamente a lo largo del tiempo y se acelerará con la muerte de Franco y la Transición. En cambio, el intento de aprovechamiento político del impacto emocional de la riada por parte del régimen sí que fue inmediato y generó unas imágenes que son un contrapunto interesante de las que se vieron estos días en Paiporta, con motivo de las visitas de las autoridades.

La visita de Franco

Los primeros días de octubre del año 1962, una semana después de la riada, Franco visitó el Vallès –Sabadell el día 1, Terrassa el día 2- acompañado del vicepresidente del gobierno español, el capitán general Agustín Muñoz Grandes, y un numeroso séquito de autoridades donde predominaban los uniformes militares. En el consejo de ministros anterior se habían aprobado ayudas y créditos sustanciosos destinados a reconstruir las fábricas que el agua había dañado y que serían gestionados al lado del gobierno por el Instituto Industrial de Terrassa y el Gremi de Fabricants de Sabadell. En las ciudades que visitó, Franco fue recibido con manifestaciones multitudinarias –no unánimemente espontáneas, hay que decirlo-, donde se le agradecía el apoyo y la ayuda, como lo hacían inevitablemente todos los discursos de alcaldes y autoridades locales, y él prometía apoyo a las víctimas y afirmaba, por ejemplo: “Y ahora he venido yo a recoger vuestros anhelos y a visitar la zona, aunando todos los esfuerzos del Gobierno, todos los esfuerzos del Régimen; todo el esfuerzo de la nación para la reconstrucción más rápida y completa. Yo espero que la próxima primavera podré ver los campos rientes al sol y las fábricas trabajando con sus ruidos y su ritmo acompasado, y a vosotros ya satisfechos porque habéis comprendido que la España nueva, la España que forjamos, no se amilana ni se achica ante estas catástrofes, sino que va siempre a la batalla. ¡Arriba España!”.

Dicen que esta gigantesca operación de autobombo del régimen, paralela a la conmoción general que había provocado la catástrofe y al gran eco internacional que tuvo, la había diseñado un joven político gallego nombrado hacía pocos meses ministro de Información y Turismo y que aportaba al franquismo una concepción nueva y más moderna de la propaganda política. Se llamaba Manuel Fraga Iribarne. Su idea era asociar la imagen de Franco, ante la opinión pública internacional y ante la ciudadanía local, con una idea de preocupación por los problemas de la gente, una empatía y una compasión que lo humanizaran en tiempos de la guerra fría, haciendo olvidar a los aliados occidentales el carácter autoritario y la estética fascistizante de su dictadura.

Fraga quería fotos de un Franco cercano y compasivo con las víctimas

Era necesario someter a Franco a un baño sensible de masas, aprovechando la catástrofe. La idea no gustó a todo el mundo. Se dice que el ministro de la Gobernación de entonces, el capitán general Camilo Alonso Vega (popularmente conocido como Camulo Alonso Vega, por razones obvias) era contrario a estas visitas y sobre todo al hecho de que en su transcurso Franco se mezclara en algún momento con las víctimas, como pretendía Fraga. El ministro de la policía creía que esto podía provocar problemas de seguridad, porque las ciudades industriales catalanas tenían fama de rojas y, por tanto, de potencialmente hostiles y porque no se podían prever las reacciones de una ciudadanía enfadada. Las visitas se realizaron, pero con una tensión constante entre las dos miradas, la de Fraga que quería obtener fotos de un Franco cercano y compasivo al lado de las víctimas –años antes de que Schroeder se pusiera unas katiuskas en unas inundaciones alemanas que le hicieron ganar unas elecciones– y la de Alonso Vega, que estaba obsesionado por la seguridad, por la protección personal de Franco y por el máximo alejamiento posible de la gente, para evitar riesgos.

A pesar de todo, Fraga se salió con la suya. Él quería que Franco se acercara a la gente. Alonso Vega que estuviera lejos. Llegaron a un punto intermedio. Agarrarían a alguien de entre la gente que hubiera sido víctima directa y lo llevarían a hablar con Franco. En Terrassa, entre la gente que había, eligieron a una mujer que llevaba una niña a cuestas. Era esa misma mujer de la que antes hemos hablado, la que trabajaba en cal Torredemer, a quien el marido había salido a buscar con el hijo y la hija, el aguacero los había arrastrado y padre e hijo habían muerto arrastrados por la corriente, mientras que la hija había podido ser salvada por un hombre que la agarró por la ropa cuando ya se la llevaba el agua. La mujer contó a Franco su tragedia y por un momento pareció que Franco se emocionaba y los ojos se le volvían llorosos. En esos momentos, el fotógrafo Pérez de Rozas tuvo el acierto de hacer unas cuantas instantáneas seguidas. No eran las habituales. Los fotógrafos estaban entrenados para retratar a Franco impasible el ademán, hierático y poderoso. Dicen que esa misma noche, Fraga se empezó a pasear por las redacciones de los periódicos de Barcelona, buscando la foto que necesitaba para su campaña de propaganda. En la de El Correo Catalán encontró esta, que de hecho el periódico había descartado porque Franco no había quedado lo suficientemente bien, suficientemente majestuoso. Fraga la recuperó y la hizo distribuir. Al día siguiente fue portada de La Vanguardia, en La Prensa y muy pronto en periódicos de todo el mundo: me consta que la publicaron, al menos Le Figaro y el New York Times. Se convirtió en la foto simbólica del día después de la riada.

La mujer de la fotografía era de Castro del Río, provincia de Córdoba, el pueblo de mi padre y de mis abuelos, que había emigrado casi en masa a Terrassa. El marido muerto, también. Una nieta de su hermano es la madre de tres de mis nietos. Ella es quien nunca más quiso vivir cerca de un torrente y quien no pasó nunca por un puente sobre la riera. A la hija, la fotografía la persiguió toda la vida. Quise hablar con ella y me pidió no hablar del tema: los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero Manuel Fraga consiguió lo que quería. La foto que necesitaba. Ahora hace unos días, en Paiporta, alguien debió pensar que Felipe y Letizia conseguirían también una foto como esta, con la misma intención. Igual que Franco sesenta años antes. Pero les salió al revés. Consiguieron unas fotos, pero embarrados y distantes, la que seguro no querían. Aunque algunos pies de foto se empeñen en presentarlo al revés.

La solidaridad y la protesta

Pero más allá de la propaganda oficial y más allá también de las causas de la catástrofe donde se mezclaban, como decíamos, un azar desfavorable y unas culpabilidades políticas y sociales, la riada dejó otro poso a través de la reacción espontánea de la gente. En primer lugar, inmediatamente después de divulgarse las imágenes los efectos del aguacero, se produjo una verdadera oleada solidaria, canalizada sobre todo a través de la radio. Joaquín Soler Serrano encarnó, a través de Radio Barcelona, una campaña de donaciones particulares, los primeros días de artículos de primera necesidad –mantas, ropa, alimentos, medicinas- y después de dinero para ayudar a los necesitados. Ambas tuvieron un éxito extraordinario. Al cabo de dos días, ya se habían conseguido todos aquellos artículos que se necesitaban con urgencia. Y se llegaron a recaudar, peseta a peseta, hasta treinta millones, que eran muchos en aquella época. Dicen que pasaron a llevar su ayuda por Radio Barcelona unas doscientas mil personas y que los taxistas se sumaron llevando a la gente gratis a los estudios de la calle Casp. Por otro lado, la cantidad de voluntarios que participaron en los días siguientes en el trabajo de limpieza y en la búsqueda de los cuerpos fue también enorme. Todo a través de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación privados y de la gente individual que quiso participar. Todo esto, por tanto, al margen del mundo oficial, aunque se movilizaron también para participar en los trabajos efectivos del ejército, de la policía y de la Guardia Civil.

Pero los historiadores dicen también –y estas cosas siempre son difíciles de medir– que en las ciudades del Vallès afectadas por la riada, la tragedia marcó un punto de inflexión. Puso sobre la mesa los peligros de las inundaciones, pero también la locura de un crecimiento especulativo y sin planificación, sin condiciones. Creó conciencia y esta conciencia desembocó en un movimiento vecinal que fue clave en la Transición, tanto como el sindical o el cultural o el catalanista, a menudo todos juntos. Que lo que primero eran protestas tímidas en un escenario de represión se convirtió en conciencia de que las cosas se tenían que hacer de una manera diferente. Es difícil saber en qué medida fue decisivo este cambio, pero sí que parece indiscutible que existió y que tuvo consecuencias. De la aceptación resignada de los azares de la naturaleza a la protesta contra las estructuras políticas que permitieron que los efectos destructivos de este azar se multiplicaran por mucho.

En Valencia ya han vivido la solidaridad. Como en el Vallès. Han visto la exhibición de la propaganda oficial. Como en el Vallès. Saben que en la catástrofe hay azar, pero también hay culpa. Como en el Vallès. Y han visto también la aparición de la chispa de la protesta, nacida de la indignación y de la rabia. Como en el Vallès, pero en unas circunstancias en que esta chispa tiene más posibilidades de prender. En el Vallès la memoria del agua, la memoria de la riada, está viva. Y hizo cambiar cosas. En Valencia, el futuro aún está por escribir.