A la vista de las declaraciones generadas desde Aragón, el conflicto del arte de la Franja, con su derivada de Sixena, tiene un carácter político evidente. De hecho, fue el siguiente paso tras dividir el histórico Obispado de Lleida con la creación del obispado de Barbastro y Monzón. Una jugada diplomática que unió en una especie de Santa Alianza al PSOE y al PP, que lograron deshacer un obispado, religioso y cultural, de siglos de historia. Fue el 15 de junio de 1995 cuando una resolución papal partía en dos la diócesis de Lleida. Tres años después se iniciaba la reclamación de las obras de arte de las parroquias que hasta ese momento estaban en manos del Obispado de Lleida -reclamación que no se hace en otros lugares del estado donde hay piezas-, que se encontraban conservadas en museos catalanes como el de Lleida.

Era una señal clara del intento de acabar de descatalanizar la Franja y, de rebote, dar un paso más allá en las Tierras de Poniente. Es decir, acabar de matar con un toque casi definitivo la ya de por sí mala memoria respecto de la Corona de Aragón. De ahí, la obsesión enfermiza por Sixena, un monasterio que se había erigido en una pequeña corte de una corona que en su fundación vivía tiempos de máximo esplendor. Sixena, por situación, por importancia y por historia constituye un punto crucial para entender la enorme dimensión de la Corona de Aragón. El hecho de que hasta 1998 las autoridades aragonesas y españolas no le dieran ninguna importancia supone la prueba del olvido al que el Estado quería someter un patrimonio cultural e, incluso, identitario, conjunto.

De ahí que la desnaturalización del monasterio lleve intrínseca la desnaturalización de la influencia catalana de Aragón y, el intento de fragmentar la historia colectiva de unos territorios que han compartido cultura, economía y religión durante siglos. Pero el intento de desmembración del patrimonio conjunto no es nuevo, ni mucho menos. Al contrario, la descatalanización de Aragón ha conllevado también intentos inquietantes de descatalanización de las comarcas de Poniente. Es decir, un intento del franquismo de aprovechar la división administrativa que englobaba los Pallars, la Ribagorza en el Pla d’Urgell para escindir Lleida de Cataluña. Proyectos que preveían llevarse, incluso, Tortosa. Sixena es posiblemente el enésimo episodio de una historia que ya hace años que se mueve.

«Aragón quiere salida al mar»

Una obra absolutamente imprescindible para entender cómo evolucionó esta idea de desmembrar Lleida la configura, «Lleida: ni blancos ni negros, pero españoles» (Edicions 62, 1984), de Miquel Pueyo, que años después sería paer en cap de la ciudad, que sintetiza en todo un capítulo la perversión del concepto de «Leridanismo» (que no se puede confundir con el Lleidatanismo) a través de una ingente documentación recogida por Josep Benet, Josep Vallverdú o Ramon Muntaner, que no se limita solo a obra, sino a ensayos y conferencias así como un profundo estudio de la prensa que, en cada época, se hizo eco de los cambios que suponían sacar Lleida de Cataluña.

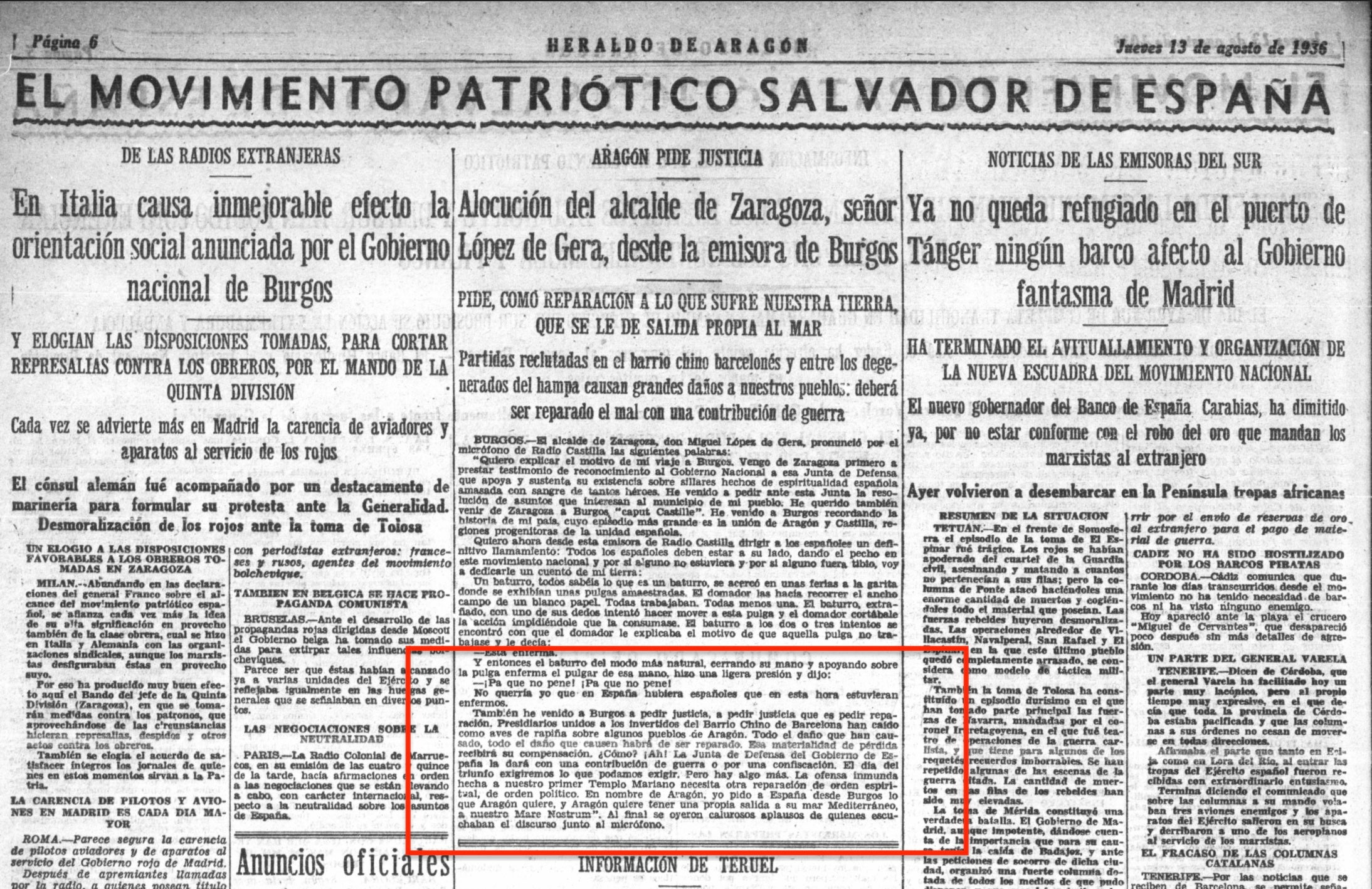

La idea de decapitar el poniente catalán fue una corriente de opinión política que comenzó al cabo de pocos meses del inicio de la Guerra de los Tres años, lo que se conoce como la Guerra Civil. Un fenómeno que respondía a la eliminación de cualquier rastro demasiado visible de las conocidas entonces como Regiones Históricas. Dos artículos podrían considerarse, según Pueyo, el inicio de esta nueva ofensiva justo un mes después del golpe de estado de Franco. Por un lado, un artículo del 13 de agosto de 1936, de Miguel López de Gera, alcalde franquista de Zaragoza, en el diario ‘Heraldo de Aragón’ -uno de los más beligerantes contra Cataluña en la reclamación de la obra de la Franja- que pedía la anexión de Lleida y llegar hasta Tortosa, para que Aragón tuviera salida al mar.

Para entendernos, el mar era el botín de guerra de la España franquista por la decisión de Cataluña de apoyar el orden de la República. El alcalde envolvía en este proyecto Navarra. «Aragón merece una salida al mar», clamaba el artículo, que defendía la decisión por criterios sociales y económicos, pero sobre todo políticos, porque de esta manera «Navarra y Aragón enseñarían a amar a España a guipuzcoanos y vizcaínos de una parte y a catalanes y valencianos de otra». El Heraldo no estaba solo. Doce días después, ‘El Norte de Castilla’ calificaba de «premio» dar a Aragón «toda Cataluña, que sea el nuevo Aragón Zaragoza, Huesca, Teruel, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona (…) Aragón españolizará a Cataluña. Un Aragón con salida abierta al mar, grande, fuerte, bueno, español».

Del «leridanismo» al Valle del Ebro

La propuesta, sin embargo, quedó afortunadamente en una amenaza. Pero el franquismo inició una guerra política y cultural, que implicó ciertas élites del fascismo en Lleida. El concepto fue el «leridanismo», un pseudo movimiento sociopolítico que intentaba hacer creer desde la sociedad leridana que Poniente se diferenciaba de Cataluña. Incluso en la lengua. El movimiento utilizaba la debilidad de la estructura territorial de la «provincia de Lleida», esto es, la gran distancia que hay, por ejemplo, entre un habitante de Tremp y uno de Mollerussa, y el escaso poder de Lleida como capital. Una de las tesis intelectuales que sostenían el movimiento era el pasquín de Antonio Hernandez Palmés titulado ‘Lérida entre Aragón y Cataluña, en la geografía y en la historia’. Aunque fue un movimiento que nunca se consolidó en una población que bastante trabajo tenía para rehacerse de la guerra, el fascismo utilizó sistemas más sofisticados para intentar esta desmembración.

Según documentó Josep M. Muntaner i Pascual en el ensayo ‘Lleida, Catalunya i les regions econòmiques espanyoles’ -como también se demostraba en la obra ‘Les Terres de Lleida, en la geografía, en l’economia i en la cultura catalanes: cicle de conferències: desembre 1966-maig 1967’-, hubo seis intentos serios de «aragonizar» Lleida o, en todo caso, extraerla de la visión administrativa y política de Cataluña. Así, relaciona una serie de informes: el del Instituto de Estudios Agrosociales de Madrid, por encargo de la F.A.O. (1960); un estudio de la Organización Sindical (OS), también de 1960, que pretendía unir las Islas a la región catalana y el traspaso de Lleida; uno de 1964 dirigido por Plaza Prieto, promocionado por el Instituto Nacional de Industria (INI); el plan CCB, acrónimo de Comunicación Cristiana de Bienes, de Cáritas; un segundo proyecto de 1966 de la Organización Sindical y el Informe FOESSA, de 1966.

Todo este conjunto de informes hacían cábalas para anexionar Lleida a Aragón utilizando criterios a priori técnicos, economicistas o de eficiencia. Por ejemplo, el informe CCB pretendía unificar Cataluña y las Islas y situar Aragón en un espacio bautizado como «Valle del Ebro» distinguiendo la administración «Ebro-Pirenaica» y «Catalana Balear». Una concepción que Pueyo califica irónicamente como «hidrografista» de la geografía política, recogiendo las críticas que hizo al proyecto Josep Serra i Ràfols, un prestigioso arqueólogo y conservador de patrimonio, padre de las activistas Blanca y Eva Serra. Fue un intento de segregación de manual, pero que encontró una fuerte oposición popular. Incluso el presidente de la Diputación Provincial de la época, Antonio Aige, lo criticó sin rodeos recordando «el hecho incontrovertible que no admite discusión ni duda de ninguna clase de la naturaleza catalana de la provincia». Hay quienes todavía lo dudan, y con Sixena, se constata.