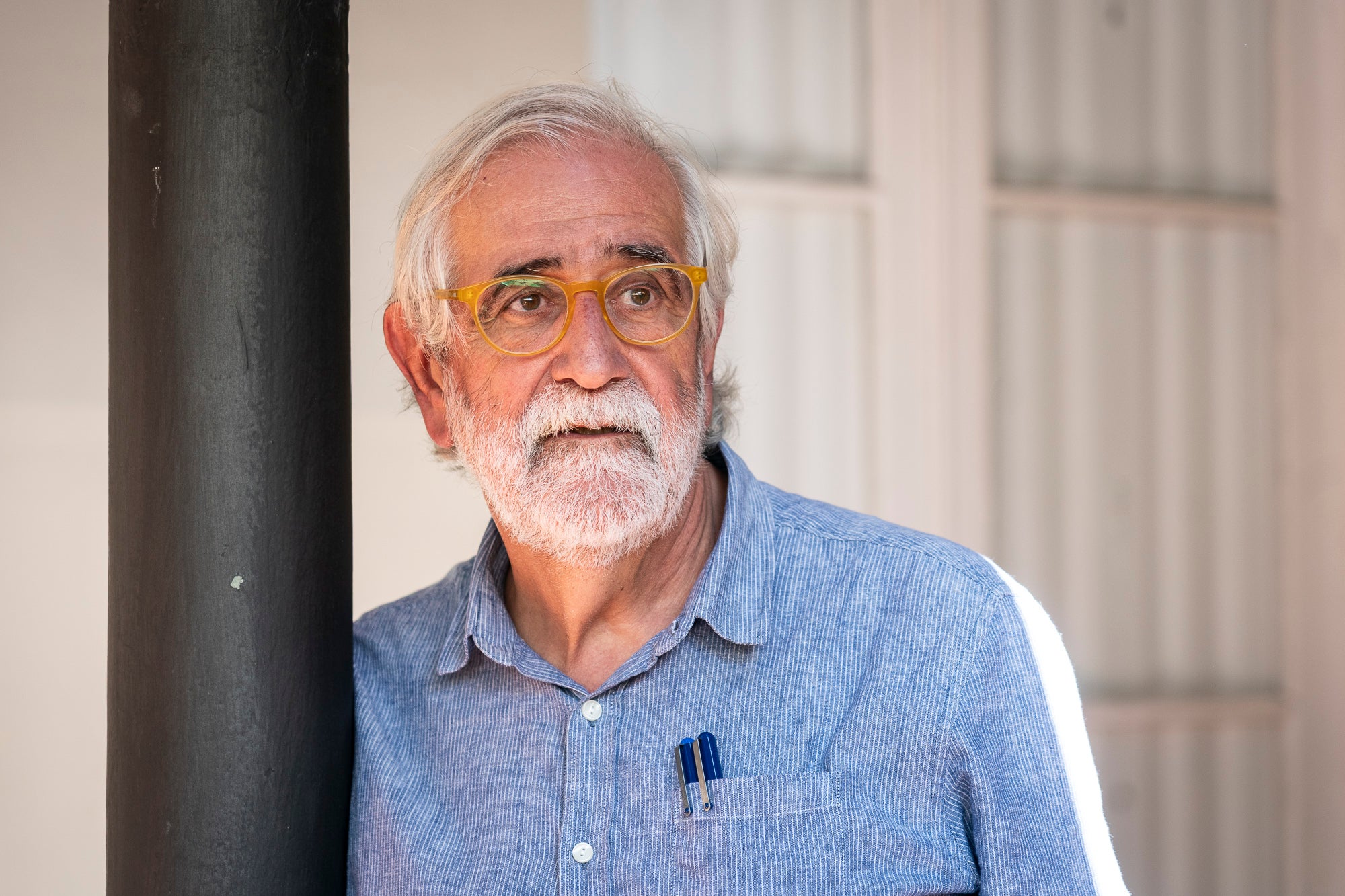

Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957), colaborador de El Món, es periodista y escritor, y reivindica ambas facetas como autónomas y complementarias. Y este Sant Jordi ambas están presentes en los dos nuevos libros que ofrece a sus lectores, Via Toscana (Stonberg Editorial) y Sant Llorenç del Munt [Una biografia] (Símbol Editors). Son un diario de un viaje que hizo en 2008 con su esposa, cuando ya estaba enferma –falleció en 2010–, y un retrato a fondo –periodismo, historia y literatura– de lo que late en la montaña de Sant Llorenç del Munt y lo que representa para el Vallès, su tierra. En ambas obras está el periodista y está el escritor, como también ocurrió el año pasado con Urgell, la febre de l’aigua.

Usted este Sant Jordi es un biautor, tiene dos libros nuevos a la venta, los dos sobre lugares, un diario de viaje con poemas y un reportaje en profundidad también sobre un lugar, en este caso cerca de su casa. Y además prepara una novela de espías que sucede en Varsovia en 1991.

Los dos libros que existen y el que se está escribiendo tienen precedentes en cosas que he hecho antes. Y, al final, todos hablan de lo mismo, serían variaciones de unas mismas inquietudes.

Cuesta un poco imaginar cómo un libro de viajes muy poético, como Via Toscana, puede hablar de las mismas cosas que una novela de espías…

Hay temas que atraviesan todo lo que he ido escribiendo. Uno es la identidad, quién creemos que somos y quién somos. Otro tema para mí muy permanente es el valor del lugar. Cuando estudiábamos nos decían que había el sujeto y el predicado, el sustantivo y el verbo, y que el lugar y el tiempo eran complementos circunstanciales, como si fueran de menor importancia. Y yo creo que el lugar y el tiempo son parte de la esencia, del núcleo, tanto del sujeto como del predicado. La importancia de los lugares, la relación entre identidad y lugar. Irse, volver, quedarse… He ido dándole vueltas.

Mi primera novela, Evangeli Gris [premio Sant Jordi 1982], es de cuando tenía 25 años, y ya entonces la primera frase era: ‘¿Y si te fueras?’. Y después tengo una novela que se llama Un hombre que se va, otra que se titula El retorno de los Bassat. Y, ahora, Via Toscana, que es un viaje a la Toscana, y Sant Llorenç del Munt [una biografía], que es una descripción de mi/nuestra casa. Por lo tanto, cambian las formas, cambian las maneras, pero las preocupaciones son muy similares. Cada cosa que hago, para mí, se abre y se cierra en sí misma, no tengo una estrategia global de la obra…

No son trilogías, ni series programadas, quiere decir.

Exacto. Pero sí que hay juegos conmigo mismo. Podría decir tres libros míos que nadie pondría en relación que, para mí, son tres variaciones sobre un mismo tema y sobre la misma forma, no digo cuáles, porque eso es para mí. Uno sobre gente que se va, uno sobre gente que se queda y luego uno sobre gente que vuelve. Son tres piezas del mismo rompecabezas. Ahora, mi intención siempre es que cada pieza tenga autonomía.

El año pasado me dijo que el único tema de la literatura es el paso del tiempo. Pero veo que añade el lugar. Tiempo y lugar, por lo tanto, son los dos grandes temas?

Es que las cosas pasan en un tiempo y un lugar. Y su naturaleza nunca es impermeable al tiempo y al lugar. Todo está penetrado por el tiempo y el lugar. Ahora que firmo libros en presentaciones, abajo pongo el lugar y el día o el año. Y hay gente que dice, ‘oh, qué bien que pones el día porque yo no me acordaré’. Y es que hoy es hoy, y esto está pasando hoy.

¿El lugar y el tiempo nos determinan, como personas?

Yo soy poco determinista. No creo en eso de, si has nacido en tal año, serás así por narices. O, si has nacido en tal ambiente social, serás así por narices. Creo mucho en la individualidad, pienso que llevamos al volante, en muchas cosas de nuestra vida. Por lo tanto, el lugar y el tiempo no nos determinan, pero sí que nos explican y nos configuran. Y nos reflejan, nos expresamos a través de los tiempos y de los lugares.

Y una obra de un autor joven no es igual que una obra del mismo autor maduro.

Incluso hay autores que han reescrito su obra con el paso de los años. Y hay otros autores, que me parece aún más interesante, que han hecho una obra que es, por decirlo así, la primera, pero hecha de nuevo de mayores. Por ejemplo, Albert Cohen primero escribe Solal [1930] y después escribe Bella del Señor [1968]. Es la misma novela, pero ha pasado tiempo en el autor y tiempo en el mundo, y pasan a ser dos novelas diferentes, aunque el eje y los hechos son los mismos.

Los dos libros que tiene para este Sant Jordi, el de Sant Llorenç del Munt está escrito recientemente, pero Via Toscana está escrito en el momento del viaje, en 2008. Lo hace con su esposa cuando ya estaba enferma, dos años antes de la muerte. De hecho, en la solapa dice que era un viaje en el que dejan atrás ‘un presente marcado por la enfermedad y la incertidumbre’.

La idea era la de un viaje feliz, plácido, a un paisaje idílico, a un mundo idílico donde se come bien, donde se bebe bien. A un oasis en medio del desierto. Un oasis revisitado, que ya está en la memoria, porque ya habíamos estado. Había esta voluntad de serenidad, de un tiempo de serenidad y de plenitud, en medio de un tiempo de incertidumbre.

Elige una variante de una de sus fórmulas preferidas, el diario.

Yo escribo diario en épocas. Ahora, por ejemplo, no. Ahora hago notas sin día. Más aforismos que diarios. Pero en épocas escribo diario, que puede ser eterno, irlo haciendo mientras vivas, o puedes intentar cerrarlo en tiempos concretos. Tengo un diario inédito, que se llama Año de traspaso. Un año con el 29 de febrero. Pero, además, es el año que empieza el Proceso, es un año de traspaso en muchas cosas. Y decidí hacer un año. Otra vez hice uno de mil días. Ya había decidido que sería de mil días y que comenzaría el 1 de septiembre… y el 4 de septiembre me piden si quiero ser director general de Promoción Cultural de la Generalitat de Catalunya. Digo que sí, y eso acaba siendo un diario de un director general. Pero yo he decidido que será a partir del 1 de septiembre. Y me digo a mí mismo, ‘un diario a partir del 1 de septiembre, pase lo que pase’.

No lo empieza como director general, pero se encuentra.

No, hay tres días al principio que no lo soy, y al final tampoco. En cambio, el viaje es un tiempo acotado. Vas y vuelves. Por lo tanto, durante mucho tiempo hago diarios de viajes. Pero me di cuenta de que las anotaciones que hacía en estos diarios de viajes, cuando no son estrictamente de explicar hemos ido aquí o hemos ido allá, y a veces incluso en este caso, acaban tomando forma de texto poético. A partir de aquí, en algunos viajes que me parecen significativos vitalmente, que me lo parecen ya antes de empezar, decido escribir así. Debo tener 10 o 12.

Y Via Toscana es uno de esos.

Este es particularmente significativo, por el momento que era. Pero también tengo del viaje a Argentina que hicimos un año después, del viaje con mi nieta a Montenegro del año pasado y de otros viajes. Y un libro de viajes habla del lugar y del tiempo. El viaje es un tiempo. Y es un lugar, de hecho es la apoteosis del lugar. Vas a lugares. Y, además, vas con mochila, con mochila conceptual. La enfermedad, la incertidumbre, la añoranza. La idea de estar en un oasis y de pensar ‘nos podríamos quedar’. Pero nos quedaríamos en ‘el aquí’, en el lugar, y no nos podríamos quedar en ‘el ahora’, el tiempo. Todo esto atraviesa todo lo que escribo.

Hace un diario sin fechas.

Es un diario en el que el paso del tiempo lo medimos por el movimiento en el lugar. En la contemporaneidad funcionamos así. Por ejemplo, durante la pandemia, pasaba el tiempo y no nos movíamos de lugar. Y entonces perdíamos la noción del tiempo. Porque, en general decimos ‘me voy de vacaciones’. ‘Voy a hacer gimnasio, voy a escuchar música’. Nuestros desplazamientos en el espacio son nuestra medida del tiempo. Si no nos desplazamos en el espacio, si no hay un espacio para cada cosa, el tiempo se nos trunca. En Via Toscana, el movimiento en el espacio es el movimiento en el tiempo.

¿Por qué decide explicarlo con poemas y prosa poética?

Yo decido hacer textos. Textos en los que la forma sea relevante. Que no importe solo lo que quiero decir, sino el cómo. Que haya una cierta noción de ritmo. Las palabras son elegidas no solo por lo que dicen, sino por cómo suenan. Esto tiene que ver bastante con las claves de la poesía. En algunos casos, por la noción de ritmo, me falta una sílaba y busco una palabra que diga lo mismo pero con una sílaba más. Y, cuando eso no pasa, o no te importa mucho que pase, no cortas el texto y entonces el ritmo es un ritmo más constante. Pero para mí no es una distinción de género. Todo participa del mismo género.

En la mayoría de casos, hace unas acotaciones, para que al lector le quede claro exactamente dónde está. Quiere que quede el lugar perfectamente identificado.

Porque es una oda al tiempo y al espacio. Podría no hacerlo. Pero, por decirlo así, me gusta jugar con las cartas sobre la mesa. Por eso hago esto, y también me lleva a dejar claro cuando hay el impacto de otras obras, de literatura que he leído, en lo que escribo. ¿Verdad que este poema, mientras escribía esto, estaba, en mi cabeza? Pues, ¡enséñalo! Lo dejo claro para que no parezca un plagio, sino que se vea que la literatura habla de la vida y de la literatura al mismo tiempo. Si solo hablas de la literatura, es papel. Si solo hablas de la vida como si nadie hubiera escrito antes que tú, es de una arrogancia injustificada. Tú escribes después de que miles de personas hayan escrito cosas fantásticas durante muchos años. Por lo tanto, hablas con ellos, hablas humildemente.

El diario de la pandemia, Les flors de maig. Dietari d’un jardí confinat, tal como estaba lo publicó. Via Toscana tampoco está reescrito? En este caso, con la forma más poética, parece más complicado.

Esto está escrito a mano. Cuando, al regreso, lo paso al ordenador, en este paso siempre hay cambios, y a veces cambios sustanciales. Pero no hay una reescritura.

¿Pero eso lo hizo inmediatamente cuando regresó? ¿No lo ha editado ahora para publicarlo, 16 años después?

No, no, no. O, si he hecho edición, ha sido formal. El lugar y el tiempo es una de las claves del diario, y por lo tanto lo que no hago es reescribir cuando sabes cómo el tiempo ha continuado.

¿Considera que es hacer trampa?

Considero que entonces ya no es un diario. La diferencia entre unas memorias y un diario es que las memorias las escribes al final, y ya sabes si es macho o hembra. Ya has visto qué pasa. Mientras que el diario escribes mientras pasa, y no sabes cómo acabará. Como diario, tengo comentarios políticos, que, como profecía, son fatales! Por ejemplo, ‘este irá muy bien, y ya verás que se hablará de él’. Y no se volvió a hablar de él nunca más. ‘Este está perdido y acabado’. Y después resulta que es el que ha subido.

Y no le importa mostrarlo?

No, porque se ha escrito allí.

Pero puede no publicarlo.

Pero no me importa, porque me parece muy esclarecedor ver qué pensaba alguien mientras un hecho pasaba. Porque, si no, cuando contamos la historia cuando ya ha pasado, modificamos cosas que han participado en lo que ocurre.

Para el lector es muy interesante, pero para quien escribe es una cura de humildad.

Sí, sí. Por ejemplo, si alguien hiciera una antología de mis artículos, que no lo hará nunca nadie, por fortuna, hay de un viaje a Belgrado y a Zagreb, en 1989 o 1990, en el que digo que allí no habrá ninguna guerra. Y la guerra de los Balcanes comienza un año después. Y, por ejemplo, Josep Carner, cuando está en Beirut como diplomático, hace viajes a Tierra Santa y ve las primeras escaramuzas entre judíos y árabes. Y dice que no pasará nada, porque a todos les conviene que no pase nada. Este texto de Carner, que es lo que pensaba la gente en el año 1930, a mí me ha servido más que el de uno que desde el año 1967 diga que en el año 1930 ya se veía venir que aquello acabaría como el rosario de la aurora… porque ya sabe que ha sido así. Que en los años 30 se viera de otra manera es relevante. Y es relevante que el 19 de julio de 1936 la gente pensara que en dos días estaría resuelto el golpe militar, y que alguien escribiera ‘hemos ido a tomar el vermut, porque mientras hay esto… a ver si esta noche ya ha terminado’, es diferente que si escribes en 1939 y dices ‘aquel día comenzó todo el drama’. Y en el caso de Via Toscana, no sabíamos qué evolución exacta tendría la enfermedad, no sabíamos seguro si sería mortal o cuándo lo sería. Y no he tocado nada en relación con eso.

¿Y por qué decide publicarlo ahora?

Primero, porque me dicen si tengo algo de poesía en el cajón. Tengo más de viajes y no me las ha pedido nadie. Pero Via Toscana es la intersección de poesía y libro de viajes. Y tengo textos poéticos de aquel tiempo que no publico porque no me parece que haya llegado la hora, la herida que enseñan no está lo suficientemente lejana, no está lo suficientemente cicatrizada. Tal vez nunca llegue la hora, tal vez se queden en el cajón el resto de mi vida. Lo ha visto gente y me ha dicho que estaría bien publicarlo. Pero yo no me veo con ánimo. En cambio, lo que hay en Via Toscana, con el paso del tiempo, me ha parecido que ya podía publicarlo. Que no abría ninguna herida personal.

En este libro, además de la carga personal, hay referencias a cómo Italia, o al menos la Toscana, vive la relación con su historia. Nosotros también somos un país con historia y con patrimonio, pero tenemos una relación muy diferente?

En Italia en general y, sobre todo en la Italia central, la relación entre historia y vida es espléndida. Hay lugares donde la historia mata la vida. Hay otros lugares donde la vida atropella la historia. Allí no. En esta relación de la historia con la vida, de la acumulación de la historia, para mí el ejemplo sería el Teatro Marcello en Roma, donde encima hicieron casas y viven. Aquello es vivo, pero está el teatro romano, ¡no han hecho un bloque de pisos! Creo que en buena parte es porque esta parte de Italia no tiene un siglo XIX esplendoroso, de tirar abajo las murallas para que crezca la ciudad. Barcelona es una ciudad más complicada en este sentido, porque tiene períodos expansivos y períodos depresivos, y a veces lo tiramos todo abajo y a veces se nos cae todo abajo. Allí no, allí la vida va pasando. Y la Toscana y el Lacio me parecen buenos lugares para esta partida entre vida e historia.

En uno de los poemas dice que hacerse mayor es darse cuenta de que el mundo no es bueno y que la buena gente es aquella que al día siguiente de descubrirlo no se vuelve ni ingenua ni cínica. Eso es muy difícil, ¿seguro que es posible?

¡Se debe intentar! Que el mundo no sea bueno no quiere decir que sea malo. El mal existe. No puedes confiar en la inexistencia del mal. Pero el mundo puede ser amable. El caso es, ante el hecho de que el mal existe, ¿qué hacemos? ¿Convivimos cínicamente o ingenuamente hacemos ver que no lo vemos? Nuestro juego, como en tantas cosas, debe ser el siete y medio. Ni te pases ni te quedes corto.

Pero jugar al siete y medio es muy difícil. La mayoría de veces te pasas o te quedas corto.

El tema es la intención. A veces te pasas y lo sabes. Y dices, ‘no debería haber pasado’. La ingenuidad es más difícil de autodiagnosticar.

El cinismo quizás se puede evitar porque implica una frialdad que eres capaz de ver, pero la ingenuidad igual cuesta más.

La ingenuidad también puede ser una excusa de la frivolidad. Si habláramos de política, que no me interesa hablar de eso, el principal defecto del Proceso fue la ingenuidad. Y la pregunta es si fue una ingenuidad nacida de la bondad o una que camuflaba otra intención.

¿Como cuál?

Se dijo, ‘pensábamos que no vendrían con las porras’ y ‘pensábamos que Europa nos reconocería el primer día’. Quizás algunos de los que decían eso no era por ingenuidad, sino porque ya les estaba bien que pasara aquello. Como en el caso de Macià cuando entró al despacho del presidente de la Diputación el 14 de abril de 1931, después de ganar las elecciones, y Joan Maluquer Viladot le dijo ‘solo le cederé el palacio por la fuerza’. Macià le puso la mano sobre el hombro y preguntó: ’¿Es suficiente con esta fuerza?’. El otro lo dejó hacer y él proclamó la República. Esta anécdota no sirve solo para el Proceso, sirve para interpretar muchas cosas en la vida.

En el otro libro de su Sant Jordi de este año, Sant Llorenç del Munt [Una biografia], la clave es un encargo que convierte en una obra muy personal.

Es un intento de retratar un nosotros desde un lugar, de definir una identidad a través de un lugar.

¿Más del ‘nosotros’ que del ‘yo’, entonces?

Del yo como parte del nosotros, no como excepción, sino como célula del nosotros. Como periodista me hacen encargos. El encargo es algo que puede hacer un periodista, porque es lo que pasa fuera, es sobre los hechos. La literatura es la relación entre los hechos y tú mismo, y es más sobre ti mismo que sobre los hechos. En todo caso, vas a buscar los hechos que te convienen para hablar de ti mismo. La pregunta que hice al editor fue si quería que el encargo lo hiciera el periodista o el escritor?

¿Y es usted quien toma la decisión de que lo haga el escritor y no el periodista?

Me piden un libro y me dicen ya te espabilarás contigo mismo. Y me hace mucha ilusión hacer un libro de escritor con técnicas de periodista, hablar con gente, pisar los lugares, aunque también hay pasajes más líricos. Para mí tiene un atractivo que espero que vean los lectores, que es el hecho de que no es estrictamente una crónica, no es un reportaje sobre Sant Llorenç, es una construcción literaria sobre Sant Llorenç, pero como está hecha con técnicas de periodismo también puede ser leída como un reportaje. Cuando te pones a escribir miras hacia arriba, no miras abajo. Y pienso a ver con quién me puedo espejar que haya hecho cosas así y que admire. Jaume Ciurana, el editor de Símbol, me dijo un título, El Danubio, de Claudio Magris. A través de un lugar, explicar una identidad, que en su caso es Mitteleuropa. Se ha acabado la guerra fría y ¿qué hay? La Europa del medio. ¿Y qué define la Europa del medio? El Danubio. ¿Y qué define todo un trozo de este país? Sant Llorenç.

¿Qué define este país, como país? La dialéctica entre la montaña, el llano, que además es corredor, y el mar, que siempre lo ves desde Sant Llorenç. Hay un momento en que, esto, que es un encargo, pasa a ser una experiencia de construcción literaria, una oportunidad de hablar de cosas que me interesan. No quiero decir de explicar cosas que me interesan. El objetivo no es explicar que mi madre me hacía subir a Sant Llorenç y me decía que era un volcán. Pero lo explico porque me sirve para hablar de la relación abstracta entre un llano extremadamente poblado, Terrassa, Sabadell, Manresa, y una montaña singular, de una singularidad menos obvia que la de Montserrat. Sant Llorenç no es tan obvia, pero es muy singular, no la confundes.

Pero es sobre todo la Mola que le da esta singularidad. Preside de manera indiscutible este espacio natural, lo convierte en fetiche para gente de la zona, Terrassa y Sabadell.

Yo creo que la gente de Terrassa y Sabadell tiene la conciencia de que la Mola es la puerta y que hay un detrás. Hay una montaña de refugio, de esconderse, de amenazar el llano desde allá arriba, que después continúa, con las rutas de los maquis y las rutas de los carlistas. La Mola es fachada, no es el edificio. Allá detrás hay un mundo, y cuando la gente se tenía que esconder para no ir a la guerra en 1937 o 1938, iban allí. Es una caja que tiene profundidad, no es un cuadro. La gente de la zona es consciente y participa de la fascinación por el hecho de que aquello es una puerta de entrada a todo un mundo. Que te ofrece refugio cuando lo necesitas, pero desde donde te pueden hostilizar cuando lo necesita otro. Que parece doméstico, pero si llueve mucho te agarra una riada que se lleva Terrassa. Es una montaña donde siempre han pasado cosas a la gente. En otras montañas la relación con la gente es que, de vez en cuando, sube un escalador. En Sant Llorenç hay un paisaje de viñas hasta hace cuatro días, es un paisaje de carboneros, es un paisaje de muchas tumbas. Es humano.

Antes decía que los lugares no determinan, pero sí que configuran. ¿Vivir y crecer en este paisaje configura personas diferentes que alguien que ha crecido en un barrio de Barcelona?

Desde el llano, la presencia de la montaña, la presencia de tanto peso simbólico de la montaña, una montaña que tiene un aire de santuario, da la idea de Pierre Vilar de que este país es una montaña refugio, una costa que te abre al mundo y entre medio un corredor por el cual la gente pasa, viene y se va. Es aquello que en términos turísticos decimos que es un país que el mismo día puedes esquiar y bañarte en la playa. La relación Vallès-montaña sería una maqueta a escala de la relación Catalunya-montaña-llano-mar. Hay montañas más altas en Catalunya, pero esta es más singular. Y está más cerca de la gente. Está más al alcance y está más humanizada.