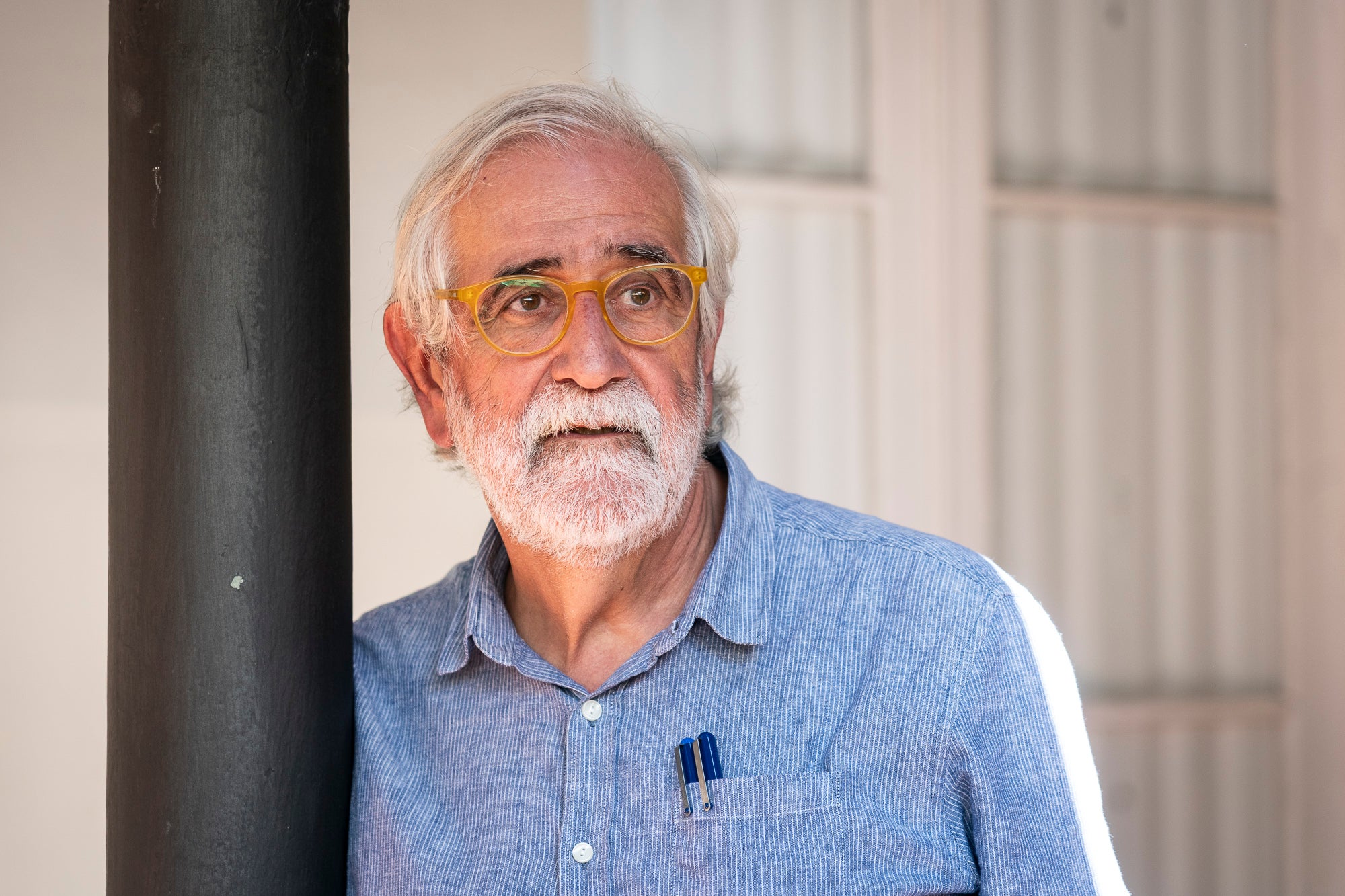

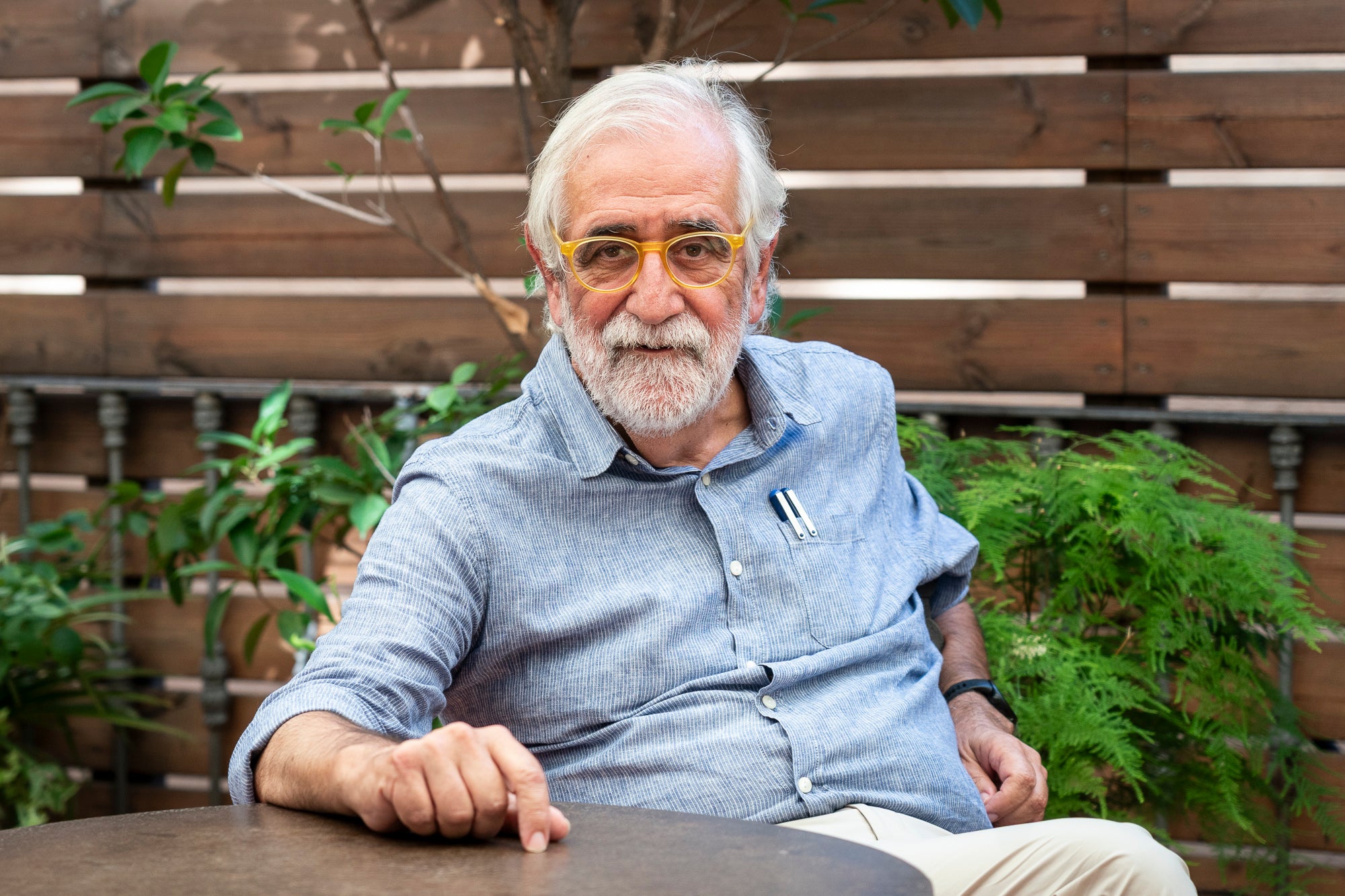

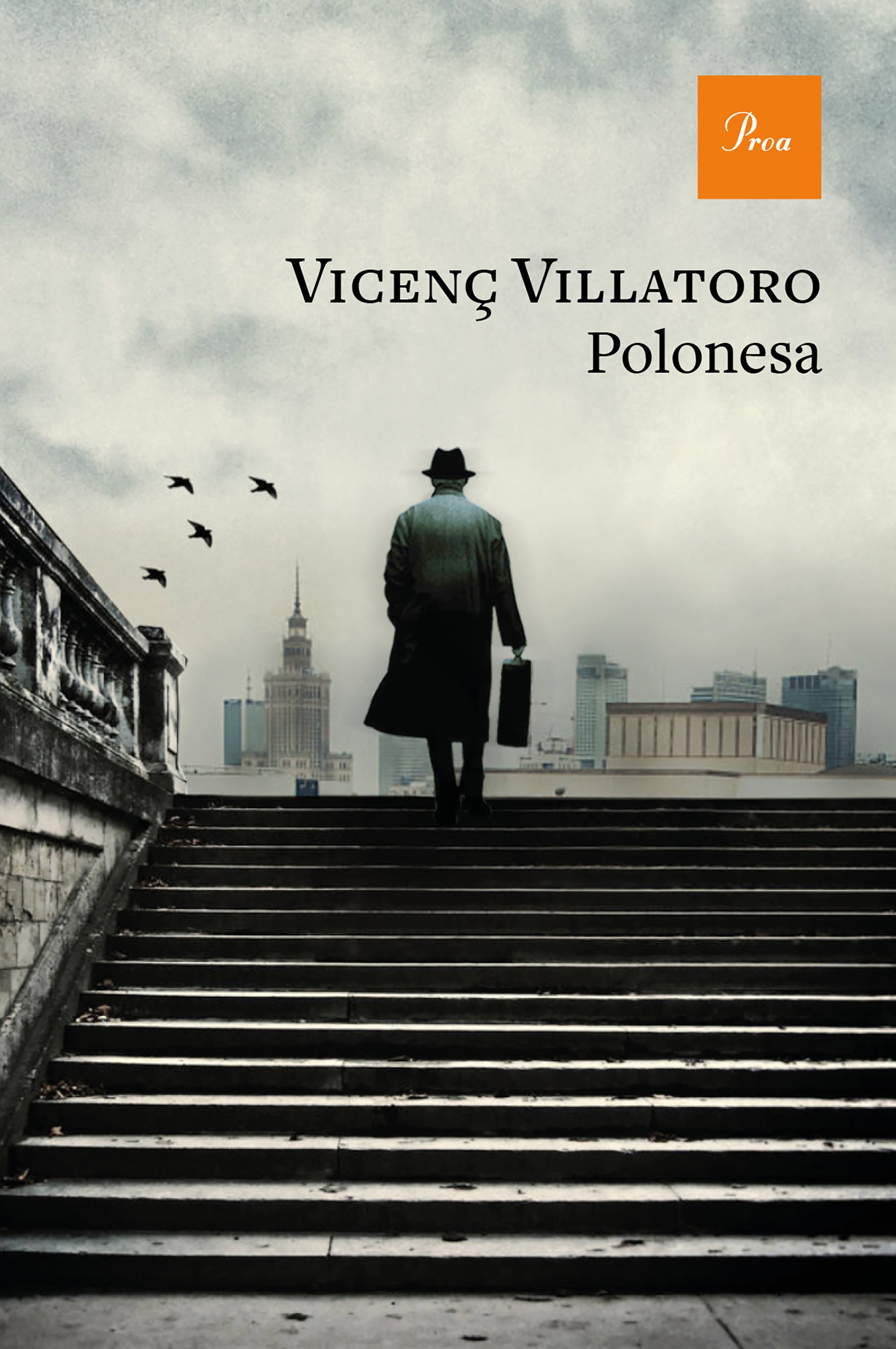

Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) nunca para. Para Sant Jordi tenía dos libros nuevos a la venta –Via Toscana y Sant Llorenç del Munt [Una biografia]– y ahora acaba de publicar Polonesa (Proa), una novela a la cual ha dedicado trece años –mientras escribía también otras obras y, además, vivía y publicaba artículos en El Món–, con la cual irrumpe de pleno en la gran rentrée literaria de Cataluña, marcada por la Setmana del Llibre en Català, que ha comenzado este viernes. Polonesa es una novela habitada por espías, pero no habla estrictamente de espionaje, sino de la verdad y la mentira y, sobre todo, de la identidad: sobre quiénes somos y sobre si podemos decidir quiénes somos. Eso sí, se debe poder leer como una historia de espías si al lector le apetece. Es su compromiso como autor.

Polonesa es una novela de espías o con espías?

Sería una novela con espías, pero también una novela de espías en otro sentido de la palabra. Y esto tiene que ver con mi concepción de la literatura narrativa. Una concepción que no es la mayoritaria en estos momentos. Y es que el motor de la narrativa, para mí, es un tema de fondo eterno, no coyuntural, que tiene que ver con el alma humana, y que, como es eterno, también es de ahora, pero no es solo de ahora. Cuando tienes el porqué quieres escribir, qué tema de fondo quieres tratar, buscas una historia que le vaya bien. Cuando ya tienes esta historia, buscas unas circunstancias, una época, unos personajes, unos lugares en los que aquello que quieres escribir, la trama que ya has pensado, funcione. Y cuando tienes todo esto, piensas cómo lo escribirás. Para mí, la construcción de la novela tiene estas cuatro fases. Esta es una novela donde la trama de espías forma parte del segundo nivel. En el primer nivel, yo quiero hablar de la identidad, de si somos lo que somos porque no tenemos más remedio o somos lo que somos porque lo elegimos. Y, si lo elegimos, si el mundo está de acuerdo con lo que hemos elegido, si nos lo avala. Para hablar de eso, tiene que haber alguien en una situación extrema, y los espías van bien para eso. Porque un espía tiene un problema de identidad. Qué es, qué no es, es más de una cosa. Pues bien, hagamos una novela de espías. Después dices, ¿dónde la podemos ambientar? ¿En Irlanda del Norte? ¿En Armenia…? Hagámosla en Varsovia, al final de la Guerra Fría. Y cuando ya tienes todo esto, dices, de acuerdo, vale, ¿cómo la explico? Para mí, estas son cuatro capas que tienen una jerarquía.

La que más me importa es la primera y las otras están en función de esta. Pero cada capa debe funcionar. No puedes hacer un lío. Cada una de estas capas las tienes que construir lo mejor que sepas. Y si es una novela de espías, que se pueda leer como una novela de espías, si es una novela que ocurre en la Guerra Fría, que la Guerra Fría te la puedas creer, si ocurre en Varsovia, que esté bien retratada la ciudad. ¿Es una novela de espías? Sí, porque ‘el qué’ es de espías. Y luego intenta ser una buena novela de espías. ¿Es que he elegido espías? Pues que sea una novela de espías que se sostenga como novela de espías. ¿Es que ocurre en la Guerra Fría? Pues veamos libros sobre la Guerra Fría, veamos dónde tenían los rusos las armas, veamos qué podían discutir.

Y este tipo de novela no es, en estos momentos, la hegemónica, que yo diría que es la novela que tiene el centro en la circunstancia, o en la trama. ¡Hostia, qué buena es esta novela! Qué bien explica la generación de los 40 años. O qué bien explica cómo es Barcelona, qué bien explica cómo es Nueva York… ¡Hostia, qué historia más interesante y que me ha enganchado! Fantástico. Yo creo que todo esto lo debes intentar. Pero eso no es el centro. Por lo tanto, es una novela con espías, sí, porque es una novela donde el centro es plantear una cuestión eterna sin resolverla. Y da una historia, un ejemplo de una historia, que haga visibles las paradojas, las contradicciones o las dificultades del tema.

Entonces, la trama no es lo más importante. Lo es más el fondo.

No lo sé. Al lector le puede importar lo que quiera. Me puede decir que todo eso que digo le importa un comino y que lo único que quiere es saber quién ha matado a quién, y que no deje un muerto en la tercera página que no se sabe quién lo ha matado. Y me lo puede decir, con toda la razón del mundo. Y es importante que cada pieza cumpla su función. Pero para mí la pieza central, la pieza sobre la cual está construida la novela, la piedra angular, no es la trama. En una entrevista que le hice a Borges me dijo: ‘Cuando yo empiezo un cuento, sé por qué lo quiero hacer, sé cómo empieza y cómo termina, sé cómo llegaremos de un lugar a otro, pero no tengo ni idea ni de cuándo ni dónde ocurre. Entonces, hostia, todo eso…

O sea que no decidió de entrada que ocurriera en Varsovia? ¿No es de los elementos que decidió primero?

Fue casi simultáneo al hecho de elegir hacer una novela de espías. Pero no es simultáneo la voluntad de escribir una novela en torno a la identidad, de la posibilidad de elegir las identidades, de la verdad y la mentira. Es un tema que se podría haber dado en otros lugares, pero al elegir la novela de espías, de una manera bastante rápida llego a Varsovia.

Decía que el tipo de narrativa o de novela que ahora predomina se centra más en la trama que en el fondo.

Yo creo que, muy especialmente, en las circunstancias. Se escriben novelas para explicar la vivencia de una generación, para explicar la vida de una ciudad, para explicar un episodio de la historia, para que se entienda un episodio de la historia. Con una voluntad a veces más cercana a la sociología o a la historia que a la narrativa en sí misma.

¿Y eso ocurre ahora por alguna razón concreta, por cómo funciona la sociedad, o la comunicación o la cultura ahora mismo? ¿Indica algo?

Sí, yo creo que es indicativo. Es algo que está escrito en algunos artículos míos en El Món. La posmodernidad, en cierto sentido, niega lo universal. Es como decir ‘eso que usted dice lo dice porque es de aquí, porque tiene esta edad y porque tiene esta clase social’. Y, por lo tanto, difumina todo aquello que es compartido en tanto que humanos. Entonces, como fragmenta, el retrato de cada fragmento pasa a ser más valioso. Mientras que esta visión que hay detrás de mi concepción, que sería la de decir ‘tú eres mujer, yo soy hombre, yo soy viejo, tú eres joven, yo soy de aquí, tú eres de allá’ marca grandes diferencias, pero al mismo tiempo hay unas grandes similitudes que saltan el espacio y el tiempo dentro del alma humana. Y, por lo tanto, el miedo, la mentira, lo que somos, la pregunta sobre qué somos, no son monopolio de un fragmento, sino que son transversales. Por lo tanto, esta visión de la narrativa, que habla de temas de fondo de siempre y de todas partes, está más vinculada con esta visión de la existencia de universales. Y la voluntad de retratar comunidad por comunidad, familia por familia, fragmento por fragmento, está más emparentada con esta fragmentación que propone la posmodernidad. De mis libros ya hace tiempo que se pueden decir muchas cosas, pero posmodernos no lo son. Esta concepción de la posmodernidad, que fue útil en un cierto momento, ante las concepciones totalizadoras, ahora ya no. Es decir, Hamlet no dice «to be or not to be» porque sea príncipe de Dinamarca, sino porque es una pregunta que se ha hecho toda la humanidad en un momento u otro.

De hecho, lo dice en inglés, no en danés.

Exacto, exacto!

Pero usted no tiene ningún problema en escribir precisamente sobre lugares muy concretos, perfectamente identificados y reconocibles. El año pasado publicó una narración novelada sobre la construcción del canal de Urgell, que examinaba mucho el alma humana…

Aquel para mí era un libro sobre el fracaso. Pero le di un peso más grande a la circunstancia que a Polonesa. Al menos en mi ánimo, en la intención. En el resultado, no necesariamente. Alguien se puede quedar estrictamente en eso y no estará traicionando nada, porque cuando lo has escrito la novela ya es de los otros, ya no es tuya. Pero en mi proceso fue así, sí. Y estas elecciones te llevan a tomar decisiones curiosas.

Por ejemplo?

Cuando escribí Tren a Maratea, quería hacer un libro sobre la memoria. La primera idea, y buena parte de los impulsos que me llevaron a escribirlo, nacía de vivencias alrededor de la Guerra Civil española. Pero pensé: ‘Si haces un libro sobre eso, la gente lo leerá como un libro sobre la guerra de España’. Y yo estaba escribiendo un libro sobre la memoria, que tanto me daba, en este sentido, si era sobre la guerra de España, si iba de los partisanos italianos o de los bolcheviques rusos. Y no tenía que ser un libro sobre la guerra. En tus términos precisos y compartidos, tenía que ser un libro con la guerra, pero no de la guerra. Y en Polonesa también me ha parecido que la circunstancia estaba especialmente adaptada a la necesidad de la trama.

De la misma manera que explica por qué eligió situar lo que acabaría siendo Tren a Maratea en Italia y no en España, ¿por qué elige Varsovia, en este caso? Específicamente Varsovia…

Primero porque Varsovia es un escenario de la Guerra Fría…

Sí, claro, y elige la Guerra Fría por alguna razón…

Un libro largo tiene temas de fondo diversos, y en un cierto sentido, jerarquizados. Unos más relevantes que otros. Cuando yo estudiaba me decían que la teoría de la evolución de Darwin se podía resumir con la idea de que sobrevive quien está más adaptado al medio. Y, por lo tanto, la evolución va creando cada vez más adaptación al medio, y, por lo tanto, la mariposa aquella está perfectamente adaptada. Pero me hago mayor, y me dicen: ‘Sí, eso sería verdad si el medio fuera permanente’.

La metáfora de los dinosaurios.

¡Claro! Si el medio cambia, el que está más adaptado no tiene ventaja, tiene desventaja, porque está demasiado adaptado. Por eso elijo hablar de la guerra fría, del final de la guerra fría. Porque es una extinción de los dinosaurios. Porque es un momento como pocos en la historia en el que las bases del asunto cambian al 100%. ¿Y por qué Varsovia dentro de la guerra fría? Porque es un escenario clave, por eso está el Pacto de Varsovia, que no es pacto de Budapest, por decir algo, sino Pacto de Varsovia. Y porque está la memoria del gueto. Y, por lo tanto, una historia en la que el protagonista dice desde el primer momento ‘vuelvo a la ciudad donde nací’, pero con un pasaporte que no es el suyo… eso es más verosímil en Varsovia que en Toledo. Las circunstancias de allí hacen que la historia que se explicará no sea excéntrica, históricamente.

Por lo tanto, más peso para el fondo que para la circunstancia, pero cuidando la circunstancia y también la trama, porque me ha pedido no hacer spoilers. ¿Cree que es importante que el lector vaya descubriendo cada giro…

Yo no soy un autor de tramas. Pero si juegas la carta de la novela de espías, o de la novela negra, debe haber un muerto. Necesitas cumplir las reglas, que no son azarosas, no son reglas… inventadas porque sí, sino reglas para que eso funcione. Yo intento que esto sea legible en una novela de espías. Si alguien, además, se apunta a pensar a partir de aquí en temas de identidad, genial. ¿Que no quiere apuntarse? Pues que la novela no le falle por la trama. Que si un lector lee esta novela porque le fascina Varsovia, que encuentre hoteles que existen, que encuentre que no hay ningún lugar del cual se habla en la novela que yo no haya ido a mirar.

Todos los escenarios que se mencionan? Porque la acción ocurre principalmente en dos escenarios, pero se mencionan muchos.

Incluso un aeropuerto por el que solo pasan, también fui.

¿Es muy importante este nivel de detalle?

Es que por el hecho de que todo esto no sea el centro de la novela no significa que no deba cuidarlo. Yo no he escrito una novela para explicar cómo es Varsovia. He escrito una novela para hablar de otra cosa. Pero, si pones Varsovia, explica bien Varsovia, con la máxima precisión y verosimilitud. O invéntate un espacio, pero cumpliendo las reglas del juego de cada etapa. Tú corres la carrera general, pero debes ir cumpliendo etapa por etapa. No te las puedes saltar a la torera porque lo que te importa es lo global. Por eso estuve del 2011 al 2024 para escribir la novela.

Trece años…

Y son los años del Proceso.

¿Quiere decir que aquí hay Proceso?

No, no, no, no, ni una referencia, ni directa, ni indirecta. En esos años está el Proceso y 1.500 cosas más. Pero en esos años hemos redescubierto la importancia de la identidad. Y no de la identidad solo nacional, sino, también, por ejemplo, de la identidad de género. Y las preguntas que se hacen aquí sobre la identidad, de hasta qué punto la identidad es heredada y hasta qué punto es elegida, y hasta qué punto tu elección funciona por sí misma o necesita el aval de los otros, son preguntas que la gente se hace en los debates sobre identidad de género. Y no hablo de eso por interés filosófico, por interés intelectual, sino por interés vital. Porque en el día a día eso tiene una presencia, una presencia subterránea, no coyuntural. Es decir, yo diría que este es un libro que habla del presente pero no de la actualidad.

Uno de los debates que apunta es el de si es buena la idea de que tu patria es la de tus hijos.

Me parece que es de Nietzsche y que yo ya lo utilicé en Un home que se’n va. La distinción entre la patria de los padres y la patria de los hijos. Pero nada en la novela es una tesis.

El caso es que, en una época en la que hablamos tanto de recién llegados, puede ser una idea clave.

Sí, pero las novelas no tienen tesis. No significa que haya gente que para defender una tesis escriba una novela. Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo tesis sobre cosas, pero tengo un artículo cada semana en El Món.

Pero, quieras o no, las cosas que piensas las destilas cuando escribes una novela…

Las preguntas. Si tengo respuestas o tengo propuestas de respuestas, van al artículo o al ensayo. En las novelas planteo temas que llevan una perplejidad. No es una reflexión sobre el vacío. Es una reflexión que tiene que ver con qué haces en la vida. Yo dejo esto aquí. ¿Por qué no pongo tesis? Porque la novela es un artefacto genial para plantear problemas y un artefacto negado para resolverlos. ¿Por qué es genial para presentar problemas? Porque tú puedes tomar cualquier situación o cualquier pregunta y situarla en un ejemplo extremo, que hace más claro lo que ves en la vida cotidiana de manera más difusa. ¿Lo he explicado fatal?

Póngame un ejemplo.

Por ejemplo, escribí sobre el mal menor, que es una situación a la que nos podemos enfrentar muchas veces en la vida, llevándola a una situación extrema. Es Memòria del traïdor. El protagonista es el presidente de un gueto, del judenrat de un gueto en Lituania y que tiene que hacer las listas para enviar gente al campo de concentración. En una tienda o una empresa en la que se tengan que despedir trabajadores, el debate puede quedar difuminado. Pero la narrativa te permite llevarlo a un caso extremo y te das cuenta del choque entre el mal mayor y el mal menor. ¿Digo yo que debemos elegir el mal menor o el mayor? No tengo ni idea. O puedo tener una opinión personal, pero en la novela, no. Porque el mecanismo de la novela es otro. Te permite construir una historia a la medida de cualquier tesis. Una historia a favor del mal menor? Pues el que tiene que hacer la lista dice que no y al día siguiente entran y se llevan 10.000 personas, muchas más de las que le pedían. Y si quieres una historia contra el mal menor, hará la lista de 30 y al día siguiente le pedirán 30 nombres más y terminarán matando a 10.000. Tú puedes escribir una historia para defender cualquier tesis porque es a medida. Otra cosa es una historia real, pero si es una historia inventada la puedes hacer a medida. Por lo tanto, yo intento que detrás de mis novelas no haya tesis. Que haya una cierta visión del mundo, pero que no haya tesis. Y que eso me limite a plantear problemas morales o no morales, no necesariamente morales. Cosas, preguntas que tienen que ver con la vida real de difícil elección o solución que planteo.

Una de las preguntas, pues, que atraviesan Polonesa es sobre si somos la misma persona ante diferentes interlocutores y si somos quienes decidimos ser o no.

Como te decía antes, una parte del libro nace de una conversación con Borges. Pero otra parte del libro nace de una conversación con Salvador Cardús, un día que me decía que normalmente cuando hablamos de la identidad, e intentamos visualizarlo, normalmente miramos hacia adentro. Para encontrar la identidad miro en lo más profundo de mí. Y quizás la identidad es lo que se ve desde fuera, y no está en el estómago sino en la piel. ¿Y si la identidad no es lo que tú has elegido sino que el otro dice que eres? No salen así así en el libro, y si sale muy lateralmente. Pero acaban en campos de exterminio tipos que habían decidido dejar de ser judíos. Pero Hitler no había decidido, lo habían decidido ellos. Por lo tanto, dices, muy bien, autodeterminación de identidades, pero avalada por los otros, si no…

Es un poco desesperante no poder decidir quién eres.

Pero eso forma parte del tema. Si la identidad es una herencia a la que no puedes renunciar, si es una opción libre que puedes hacer o si es una opción que depende de su aceptación y su aval por parte de los otros. Por lo tanto, ¿por qué es diferente la identidad del mismo personaje en ámbitos diferentes? Porque la mirada del otro es diferente. Y después hay otro tema, que es dentro del área de la verdad y la mentira, que es que el espía es un tipo que vive de engañar, pero a quien siempre intentan engañar. El engañador es engañable, este juego es un juego de reciprocidades y de dudas y de dificultades para distinguir la verdad de la no verdad. No hay un manual…

Esta idea de que no es claro qué es la verdad la explota hasta el final del libro. Acabas dudando de si la verdad existe.

Me remito a una vieja norma de nuestro oficio, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Es hay una verdad de los hechos. Puede ser más difícil o más fácil de establecer, pero hay una verdad de los hechos. Las cosas han pasado o no han pasado, han pasado este año o han pasado el año pasado. Ahora, a partir de ahí, muy a menudo damos por verdad las interpretaciones, las opiniones. En la mirada sobre la historia y también en la mirada sobre el presente, el porcentaje de interpretación que situamos en el ámbito de la verdad es muy alto.

¿Demasiado alto?

No sé si demasiado. Mucho. La verdad son los hechos, pero elegimos los hechos, este sí, este no. Entonces, ¿cuál es la verdad? Aquella que es capaz de integrar más hechos y necesita ocultar menos para ser coherente.

¿Eso de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad es posible?

Depende de sobre qué universo. Sobre un universo limitado, quizás sí. Por ejemplo, sobre lo que pasó aquella noche en aquella casa, dime lo que pasó, todo lo que pasó y nada más que lo que pasó. Eso es posible. Sobre la historia de Europa del siglo XX, seguramente no. Hay hechos que han desaparecido de la memoria general, hechos que son hechos que están más iluminados, hechos que están más oscurecidos…

Por lo tanto, con elementos que son verdad puedes acabar teniendo un relato no del todo cierto.

Sí, sí, exacto.

Porque, cuando seleccionas, alteras la esencia de los hechos.

Sí, pero la narrativa, incluso la narrativa no ficción, se fundamenta en la selección. Es decir nadie hace sus memorias diciendo nací a las 12.25 horas en tal lugar, sino que, a veces honestamente y a veces, no, subraya lo que le parece significativo. Esta elección tiene un punto novelístico siempre, aunque los hechos sean ciertos. Se intenta construir un relato sobre la base de una elección, que siempre implica dejar cosas fuera.

Sin hacer ningún spoiler, podemos decir que hay un pasaje de Polonesa en el que uno de los personajes cuenta una historia similar a la de Enric Marco. El caso de Marco es todo un debate sobre la verdad y la mentira. Él para defenderse decía que nada de lo que había ido contando era mentira, que simplemente se había construido un personaje para llegar a la gente. ¿Esta idea de que, a veces, para llegar a la verdad se debe mentir es lo que hace la literatura? ¿Es útil en este sentido?

La narrativa de ficción sí. Utiliza historias falsas o medio falsas para plantear cuestiones. Por ejemplo, La vida es bella, la película, no se sostiene como narración de lo que representó el mundo concentracionario nazi, es literalmente imposible. Yo creo que es tan imposible que es una virtud porque no te lo puedes creer. Lo que está contando es una fábula, no me está contando nada de los campos, está autorizando los campos para hablar de otra cosa. ¿De qué me habla? De la mentira piadosa, de si tenemos derecho a mentir por compasión. De eso también te habla Good Bye, Lenin!. Y Matrix te habla de lo contrario, te dice que no es buena la mentira piadosa, que yo quiero conocer la verdad aunque sea desagradable.

Por lo tanto, la narrativa de ficción sirve para llegar a la verdad a través de la mentira…

A la verdad del problema de fondo que plantea. No te sirve para decir ‘yo ya sé cómo eran los campos de concentración porque he visto La vida es bella. Pero el sentimiento de amor paterno filial que lleva a la mentira piadosa, y el planteamiento de si tenemos derecho a hacerlo o no, es verdad. Es una verdad de fondo. La ficción está muy bien dotada para plantear estas verdades, pero no es el instrumento para explicar la verdad histórica, la verdad política o la verdad social.

Polonesa también habla de qué pasa cuando tu mundo se derrumba. A los dos personajes principales su mundo se les ha derrumbado y eso hace que, en algunos momentos, a pesar de ser antagonistas, se sientan muy próximos por esta decepción vital.

Viven esto cuando además hay un cambio generacional. Los dos protagonistas, viejos, proceden de un mundo que funciona de una manera y los personajes secundarios, jóvenes, funcionan de otra manera. Este es un tema importante. Nosotros hemos visto el cambio de un mundo donde la fuente del conocimiento era la experiencia a un mundo donde la fuente de conocimiento es el dominio de la tecnología. El dominio de la tecnología, el dominio del procedimiento, se ha convertido en la principal fuente de conocimiento y, por lo tanto, los cursillos los hacen los nietos a los abuelos sobre cómo funcionan los ordenadores, no los abuelos a los nietos sobre cómo adivinar qué tiempo hará mirando el cielo. Y esto está presente en la novela y es uno de los focos de atención, pero también es uno de los focos la existencia de una transversalidad por encima de posicionamientos ideológicos, porque pertenecías a un mundo que compartía reglas del juego. Y ahora continúan las confrontaciones pero con otras reglas del juego, que también son compartidas pero por los otros.

Puedes llegar a sentirte más cerca de tu viejo enemigo que de tu actual compañero digamos por la brecha generacional?

Sí, por la pérdida de cotización del valor de la experiencia. Antes, el conocimiento iba, por experiencia, del abuelo al niño, y ahora el conocimiento va, por dominio de la tecnología, del nieto al abuelo.

Usted, por ejemplo, no tiene redes sociales. Vive en el mundo de la comunicación y la cultura sin redes. ¿Como militancia, como quien dice ‘no quiero que le colonizen la mente’?

No quiero que me colonicen el tiempo. Es una actividad más y ya tengo suficiente con lo que tengo y no llego. Pero también tengo la sensación, y vuelvo al comienzo, de que los efectos de la tecnología no han sido la globalización sino la fragmentación. Y que en esta atomización de la sociedad, la tecnología, generando espacios de confort consensuales, nos dificulta el conocimiento y la percepción de lo que es general.

Habla de las burbujas.

Sí, las burbujas. Sin tener redes ya te das cuenta. Si busco por internet un restaurante de pasta o un viaje a Armenia, el algoritmo, dirá a este tipo le ha interesado la pasta y Armenia. Y entonces solo veré anuncios de pasta y anuncios de viajes a Armenia. Y, por lo tanto, no sabré si se puede ir a Georgia y no sabré si se puede comer sushi. O un ejemplo aún más tonto. Yo enciendo la radio en el coche, y si sube mi nieta, pone su lista de Spotify. Mi nieta tiene una ventaja sobre mí, que es que todas las canciones que pone le gustarán. Pero tiene un inconveniente, que es que no descubrirá nunca ninguna. Si tú creas espacios de confort compartidos, sabes también que estás confortable, pero los otros espacios pasan a ser para ti impermeables, pasan a ser para ti oscuros. La tecnología ha ido a la creación de grupos de afinidad. Para escuchar una determinada música o para compartir una determinada visión del mundo. Por lo tanto, si quiero hacer una literatura sobre lo que es compartido y no sobre lo que es específico, ciertas tecnologías no me ayudarán sino que me lo harán más difícil.

Ante este distanciamiento respecto de las cosas nuevas y de las nuevas generaciones, la opción del protagonista de Polonesa es ‘déjenme en paz’. Es ‘no quiero saber nada del mundo actual, yo quiero estar en mi casa con mis libros’.

Sí, es ‘yo pertenezco a un mundo que ya no está, pero yo pertenezco a este mundo. No propongo que el mundo sea como yo, pero déjenme ser como yo en el mundo’.

¿Usted se siente así? Sus artículos muchas veces abordan esta sensación.

Sí. Pero yo, en los artículos, intento alimentar la sensación de que el mundo cambia, pero no tanto. Algunos de estos cambios son más aparentes y superficiales de lo que pensamos. Por lo tanto, adoptemos los cambios que debamos adoptar, pero no nos fascinem por el cambio. Es decir, el mundo no comienza en el año 2003 y antes de allí es la prehistoria. Por lo tanto, yo sería siempre más partidario de las evoluciones que de las revoluciones. Y creo en el cambio. Pero no creo en la sobrevaloración del cambio. Y no creo en la sobrevaloración de la novedad. Ser nuevo no es sinónimo de ser mejor. El ordenador es mejor que la máquina de escribir. Pero ni el ordenador ni la máquina de escribir son siempre mejores que el lápiz y el cuaderno. No siempre. Hay unos usos en los que son insuperables. Y, por lo tanto, juguemos con la novedad allí donde nos aporta un valor añadido, pero no juguemos sistemáticamente y sobre todo no juguemos allí donde nos resta un valor. Donde poner las líneas seguro que sería discutible.

Un aspecto colateral o de trasfondo de Polonesa es parte de la historia del pueblo judío. Hay referencias a la revuelta del gueto de Varsovia, al holocausto y, sobre todo, a la creación y la evolución del estado de Israel. Una historia que gran parte del catalanismo había seguido con admiración. Ahora esta visión está en crisis por la guerra de Gaza y gran parte de la opinión pública es muy crítica. ¿Es un momento complicado para publicar este libro?

Este no es un hilo esencial del libro. Si yo tuviera interés en hacer una historia del pueblo judío, que no estoy en condiciones de hacer, obviamente no haría una novela. Por lo tanto, para mí la publicación de este libro no viene alterada por la actualidad, por ninguna actualidad. Buena parte del libro está escrita, ya lo he dicho, durante el Proceso. Y se me podría decir ‘¿cómo puede ser que durante el Proceso tú estuvieras escribiendo sobre Varsovia?’. Pues porque estaba escribiendo con intención de hablar de cosas universales. No se me ocurrió que si estaba hablando de identidad tuviera que pasar en Barcelona. Porque no estaba hablando de eso. Estaba hablando de algo de fondo. Por lo tanto, no he sentido ni la redacción del libro ni su publicación vinculada a la actualidad. Si quisiera hablar o tuviera algo que decir sobre el tema, que es difícil, no lo haría a través de una novela, sino en un artículo o un ensayo. Para mí, cualquier lectura de Polonesa con las gafas de la actualidad sería equivocada.