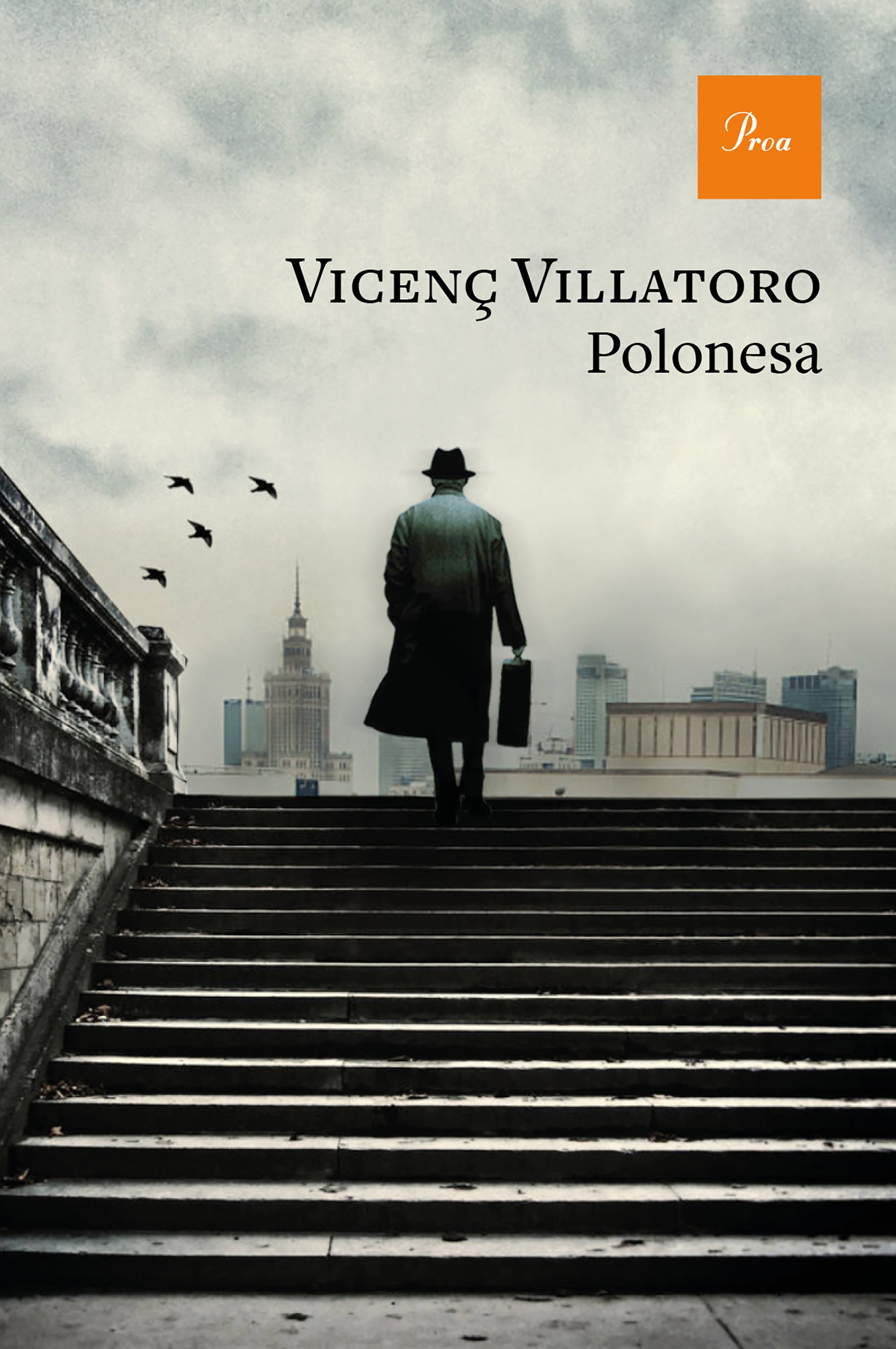

Enero de 1992. Un hombre aterriza en Varsovia con un pasaporte en el bolsillo que dice que se llama Klaus Steinberg. Es un nombre falso. El hombre es un espía israelí retirado que, una vez terminada la Guerra Fría y con la URSS recién disuelta, se ve obligado a salir de su aislamiento plácido –con regusto amargo por el duelo de la muerte de su esposa– para encontrarse cara a cara con un antiguo espía del KGB reconvertido en traficante de armas y averiguar qué le propone. Son dos viejos conocidos y tienen muchas cosas que decirse. Y nada es lo que parece. Esta es la columna vertebral de ‘Polonesa’ (Proa), la nueva novela de Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957), periodista, colaborador de El Món y escritor de larga trayectoria que, después de ‘Urgell. La febre de l’aigua’ y de ‘Sant Llorenç del Munt [Una biografía]‘, vuelve a la ficción para hablar de la realidad y de la verdad. De qué es la verdad. De qué pasa cuando todo tu mundo, en el que has creído toda la vida, se derrumba. La novela se pone a la venta el próximo miércoles, 10 de septiembre, y aquí os ofrecemos las primeras páginas como adelanto editorial.

______________________

Primeras páginas de la novela ‘Polonesa’

Estoy volviendo a la ciudad donde nací. No hagáis caso de lo que dice el pasaporte que llevo en el bolsillo: es falso, como siempre. Ese era antes mi oficio: ir por el mundo con un nombre inventado, con una biografía inventada, para descubrir lo que estaba oculto. Más que un oficio, es lo que yo era. No hacía de espía. No trabajaba de espía. Era espía. Vuelvo ahora a Varsovia, la ciudad donde nací el que ahora soy yo, donde nacieron algunas de las personas que he sido a lo largo de mi vida, para volver a ser espía. A ser espía. Sin ganas; forzado. Arrancado de lo que me parecía que ya era mi refugio definitivo. Pero lo que has sido, el pasado, se te pega a la suela del zapato como un chicle mascado. Aunque sea incierto, lo llevas pegado. Aunque sea mentira.

—¿Usted es polaco? — se me acerca, cordial, la azafata de vuelo.

—Según cómo se mire. ¿A qué efectos?

—Las autoridades de fronteras de Polonia piden a los pasajeros de otras nacionalidades que llenen este formulario.

Tomo el papel y sonrío, creo que hay que sonreír, que hay que ser amable con la gente. Con todos, si puede ser. No siempre puede ser. Hay muchas cosas que querría hacer y que no pueden ser. Decir la verdad, por ejemplo. Tengo que sacar el pasaporte del bolsillo y mirarlo para recordar cuál figura hoy que es mi nombre, mi dirección, mi estado civil.

Si puedo, me pongo en la ventana, en los aviones. Os lo recomiendo: el mundo se entiende mejor desde el cielo que en los mapas: las llanuras y los ríos, la mancha monótona de las ciudades, sus límites extraños y vacíos. Mi ciudad, a donde voy ahora, está en medio de una llanura nevada y la atraviesa y la divide un río oscuro y lento. De la ciudad donde nací no queda nada: la destruyeron por completo por la guerra y levantaron después, otros, una ciudad nueva y rutinaria en su lugar. Todo es nuevo e igual, cuadriculado y gris, excepto lo que se ha copiado de la ciudad antigua, brillante y falso. Varsovia.

Yo nací aquí poco tiempo antes de la guerra y de la destrucción. Creo tener aún recuerdos de infancia, como destellos, con antiguas calles llenas de gente y tiendas y carros que ya no existen, con hombres vestidos con levitas negras que fueron exterminados y niños de ojos desorbitados y con gorras por el frío que ahora ya son viejos apagados, congelados para siempre. Una ciudad de adoquines y tranvías, de carretillas y de nieve, con grandes letreros sobre los escaparates y hoteles señoriales en avenidas amplias y luminosas. Pero no puede ser que lo recuerde. Era demasiado pequeño. Cuando estalló la guerra, tenía dos años. Cuando terminó, nueve, pero entonces yo ya no estaba en la ciudad y, de hecho, tampoco había realmente ciudad, toda destruida. Deben ser recuerdos fabricados después, con fotografías y películas, recuerdos narrados y hechos míos. En parte, quizás también recuerdos impostados: no corresponderían a mi infancia verdadera, sino a la que tuve que aprender o fingir después.

Veo Varsovia desde el cielo, en medio de la llanura, pretenciosa y aún soviética, extensa, arbolada, cúbica, toda contemporánea de sí misma, hecha de golpe, como lo son las ciudades destruidas y reconstruidas —no como las que se han ido haciendo a lo largo de los siglos como manchas de aceite, paso a paso—, y no la reconozco. Hace muchos años que me fui. No he vuelto y se me alejaba cada vez más. Algo profundo ha cambiado en los últimos años. Espero verlo en las calles: la política tiene a veces una traducción en la geografía, los estados de ánimo cambian los colores y la luz de las ciudades. Allá abajo, desde la ventana del avión, Varsovia es solo una extensión de avenidas rectas sobre una llanura, con las manchas grises de algunos bosques invernales, de los árboles llenos de humo de los sufridos interiores. Hay unas chimeneas blancas y rojas, inmensas, pero que parecen de juguete, y una niebla que todo lo confunde. Más allá, siguiendo el río ahora invisible, la llanura inmensa toda nevada, como en las viejas canciones del gueto que he oído cantar tantas veces, desde que era pequeño:

En verano, la lluvia. En invierno, la nieve.

Corren por la llanura los perros blancos del frío…

Aterrizamos en Okecie, no está muy lejos del centro y todo allí tiene aún un aire receloso, militar, burocrático. Todo está lleno de uniformes y de sellos, todo es viejo y rancio, solo hay carteles de propaganda turística —la plaza de Varsovia, la Casa de la Cultura y de la Ciencia calcada a la de Moscú, pensaba que ya la habrían quitado, la ciudad vieja de Cracovia, las casas del puerto de Gdansk— que no estaban antes, de un gusto occidental. Y algunos anuncios de hoteles, ya privados, a menudo de cadenas de fuera que van llegando. Salgo del aeropuerto con la bolsa de mano, flexible y ligera, el equipaje de un antiguo viajero, como un comercial alemán en visita aún no de negocios, de prospección de negocios futuros; son tiempos de expectativas, de cambios. Llegamos los pescadores de las aguas agitadas.

—¿El señor Steinberg?

Hay una chica rubia al otro lado de la puerta de salida, apoyada en la barandilla, con un cartel en la mano a nombre de Herr Steinberg. Soy yo. Es el nombre que está escrito en mi pasaporte alemán, Klaus Steinberg, empresario de Frankfurt, cincuenta y cuatro años —en eso siempre vale la pena que los pasaportes no mientan, por falsos que sean, si no hay alguna causa exótica o logística para hacerlo—. La chica va vestida de empleada de agencia turística, sin llevar ningún uniforme, quizás un poco demasiado extrema, un jersey ajustado, hace calor dentro de la terminal, no como afuera. Calor nuclear soviética, apunto. Ella me enseña una identificación que lleva pegada a la rebeca, sobre el pecho izquierdo, generoso. Está bien.

—Me llamo Gina —habla en un alemán de academia rusa—, vengo de la agencia. ¿No lleva nada más de equipaje?, ¿solo esta bolsa? Le acompañaré a su alojamiento en Varsovia. Es el Polonia Palace, ¿verdad?

Pero ella tampoco se llama Gina, y lo sé. Y no trabaja en ninguna agencia de turismo. Da igual. Yo tampoco me llamo Steinberg. Solo el nombre del hotel es cierto. Polonia Palace. El del hotel y el de la ciudad. Aunque mi Varsovia ya no sea esta Varsovia.