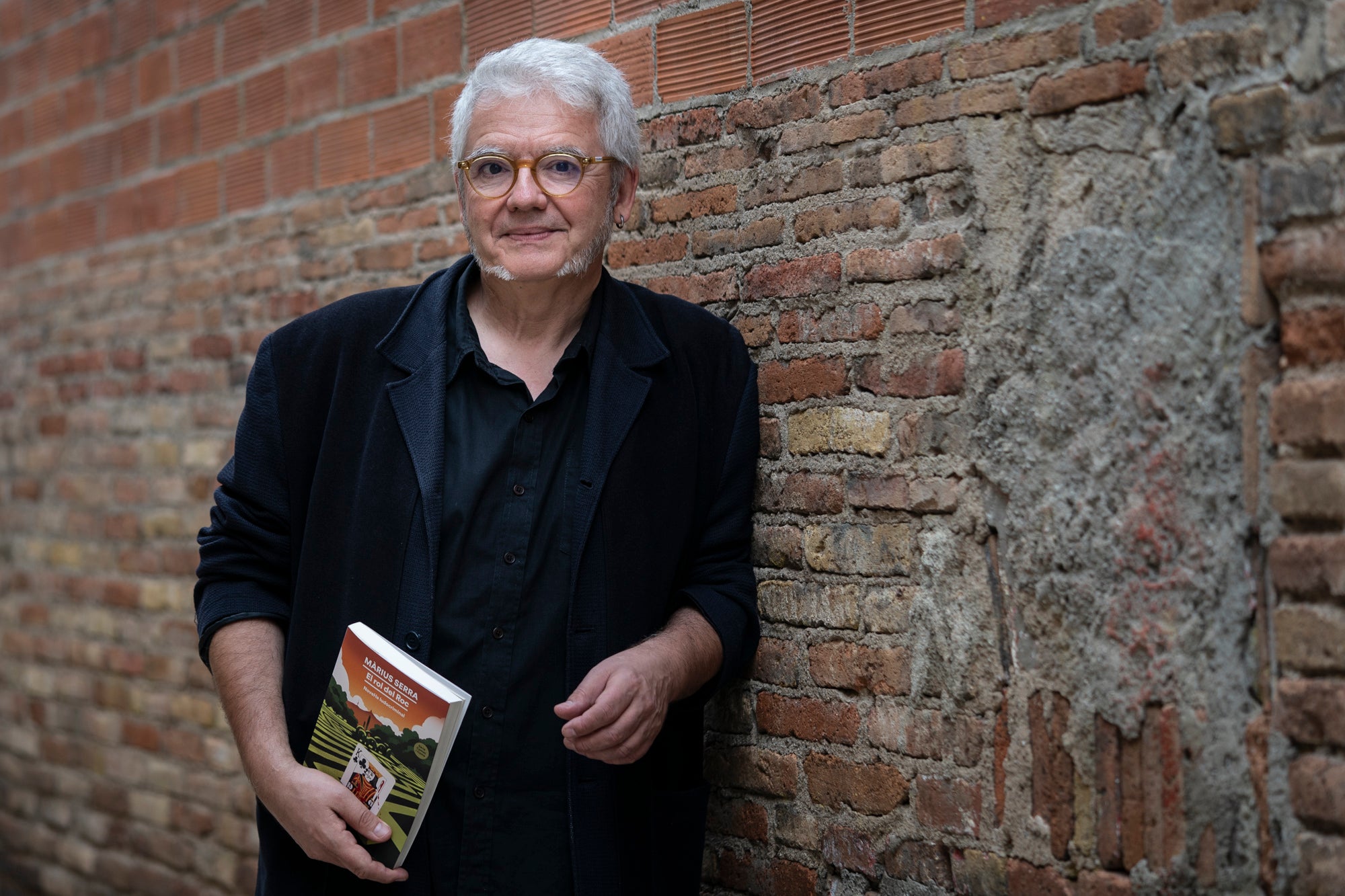

El bar Quimet, originario del año 1927, es el epicentro del tejido vecinal del barrio de Horta, en Barcelona, y también es el nexo de unión de la última novela del escritor, periodista, traductor y enigmista Màrius Serra (Barcelona, 1963), El rol del Roc (Edicions Empúries, Grup 62). Nacido en Nou Barris, pero con raíces en el barrio de Horta desde muy pequeño, el escritor vuelve a la primera plana del mundo literario con la cuarta entrega de la serie Comas y Coma, elaborada con la colaboración del prestigioso divulgador de juegos de mesa Oriol Comas i Coma, quien también se ha convertido en el protagonista de las cuatro obras de la serie de novela ludocriminal. En esta entrevista con El Món, el escritor se adentra en el «choque generacional», las carencias en materia de vivienda y los secretos del éxito de la novela ludocriminal.

Usted es autor de una treintena de obras que van desde la narrativa breve hasta la novela, pasando por los libros de crucigramas, entre otros. Después de tantos años, ¿aún conserva la ilusión?

[Ríe]. Es algo que yo también me pregunto a menudo. La ilusión tiene varias caras y fases. La ilusión por escribir, que casi se acerca a la necesidad, aún la conservo y me sorprendo a mí mismo muchas veces de tener esa necesidad. Otra cosa es la ilusión de publicar, que no tiene nada que ver con la necesidad de hacerlo. Es una consecuencia, pero lo que importa es el caudal de escribir, y eso me mantiene feliz, vitalmente conectado. Otra cosa es publicar. No sabría decirte cuántas obras he publicado a lo largo de mi vida. Publiqué la primera con solo 24 años. A pesar de haber publicado un montón, el día en que te llega el ejemplar a las manos, la ilusión aún está ahí. Después, sin embargo, es evidente que hay unos automatismos que intento evitar, de la misma manera que cuando escribo. Intento que no haya rutinas, y la ilusión, en definitiva, aún la conservo. No la he perdido.

Esta es la cuarta entrega de la serie Comas y Coma, la cual usted inició en 2018 con la publicación de La novel·la de Sant Jordi. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de esta serie?

Esta serie de novelas nació de una amistad profunda con Oriol Comas. Una amistad, creativa y libre. A mí me fascina su cruzada en pro de los juegos de mesa como hecho cultural, y ya habíamos colaborado en otras ocasiones en la creación de algún juego de mesa conjunto. De esa amistad surgió una especie de locura de proponerle que se convirtiera en un personaje de una serie de novelas ludocriminales. Es decir, criminales, pero centradas en él como figura y, por tanto, con el juego. Comenzamos en 2018 con La novel·la de Sant Jordi, y a partir de ahí hemos encontrado una manera de funcionar que, de momento, nos ha llevado hasta un cuarto lanzamiento. Desde el tercero [Fora de joc a Montserrat], la clave ha sido para mí, como narrador, dar la voz a un personaje inventado, como es Sol. Crear este personaje te permite dar una mirada al mundo generacionalmente, y te permite dar una cierta acción que, en el caso de Oriol, como personaje autobiográfico, costaba encontrar. De hecho, es por este motivo que di el salto a escribir en primera persona sobre una chica que, justo ahora, en esta novela, ha cumplido treinta años.

Comenta que trabajan a cuatro manos. ¿Cuál es el funcionamiento?

Nosotros comenzamos haciendo una especie de decálogo de ocho puntos sobre qué haría cada uno. De entrada, la idea ya fue que yo escribiera las novelas, pero que las pensáramos conjuntamente. Por otro lado, la idea siempre ha sido que las historias estén muy centradas en cuestiones de juegos de mesa, y Oriol es un experto. De hecho, acaba de publicar un libro en Francia sobre los mejores juegos del mundo. Para mí, documentarme con él es una garantía y, al mismo tiempo, es muy placentero porque mantenemos una amistad. En resumen, yo le lanzo una idea de trama, aunque le escondo algunos detalles, comienzo a escribir la novela y, durante el proceso, le voy haciendo peticiones concretas para ambientarla mejor dentro del mundo de los juegos de mesa. Una vez la novela va avanzando, Oriol tiene derecho a vetar cualquier cosa que tiene que ver con su personaje, y finalmente, si es necesario, hacemos algunos cambios. De hecho, firmamos los contratos en régimen de coautoría, pero la escritura es mía y las ideas de ambos.

¿A menudo es necesario realizar cambios?

En esta última obra hemos tenido que hacer pocos retoques. En cambio, en la tercera entrega de la serie sí que hicimos muchos después de su primera lectura. Funcionamos como si fuera un editor de confianza, porque además de experto en su materia, también es un gran lector de novela policíaca y, como tal, tiene opiniones al respecto.

La novela policíaca, que tiene mucho éxito, ¿ha sido maltratada en Cataluña?

Bueno, es un género que tiene una larga tradición en Cataluña pero a menudo ha estado circunscrito a circuitos de serie B. Figuras como Andreu Martin han sido muy importantes en la proliferación de este género en catalán, pero de toda la floración que ha habido últimamente, yo he querido explorar los límites del género, porque creo que tiene una dignidad literaria absoluta. Es dificilísimo porque todo tiene que cuadrar. No entiendo a los que diferencian entre alta literatura y literatura de consumo… Este género me servía, inicialmente, para sacar una pulsión, una necesidad, que llevaba años guardando: escribir una novela sobre la diada de Sant Jordi que llevaba más de treinta años sufriendo y disfrutando. Y quería que hubiera muertos. De hecho, en este libro maté a unos cuantos autores de best-sellers e incluso me maté a mí mismo.

Esta novela, sin embargo, a pesar de ser policíaca, de policías aparecen bien pocos…

Nosotros le hemos puesto esta etiqueta de novela ludocriminal porque de policías hacemos salir, efectivamente, bien pocos. Es cierto que aparece el comisario Carmany, pero pocos más. El peso no es nunca el delito y el papel de las fuerzas del bien, sino que se buscan otros elementos para encontrar un conflicto.

En esta obra, el conflicto se ve a través del choque generacional.

El motor de una novela siempre es un conflicto. Por más que queramos hacer recetas de una novela ludocriminal con el juego de rol como elemento [como es el caso de esta última obra], el motor siempre es un conflicto. Y, en este caso, el conflicto me lo encontré ya dado, porque tengo una hija de la edad de Sol [cerca de los treinta]. Los problemas de la vivienda, los infrasonidos, las perspectivas de futuro… en comparación con mi generación y la de arriba, que ha hecho de tapón en muchos aspectos y que ahora llega alegremente a la jubilación dorada y llena Europa de visitas turísticas, me han puesto sobre la mesa un conflicto.

Partiendo de este pretexto, también encontré que había habido una estafa real [que se menciona en las primeras páginas de la novela] en la que unos hombres se dedicaban a retirar dinero de personas que morían administrativamente, de cuentas bancarias en las que no había movimiento, hasta que toparon con que una persona que estaba muerta administrativamente pero realmente aún estaba viva. A partir de este caso le dimos la vuelta a las pensiones, pero el conflicto generacional es una cuestión muy contemporánea que nos afecta a todos. Porque muchos de los que estamos en mi situación generacional tenemos hijos que se encuentran en la opuesta. De hecho, es por este motivo que, en algunos casos, lejos de provocar un choque generacional, genera una comprensión, pero al mismo tiempo una depresión.

Este choque generacional que menciona también se ve en el lenguaje que emplean los diversos personajes. ¿Cómo ha cambiado el uso del catalán en los últimos años?

La lengua siempre es un reflejo de la época. Solo hay que mirar los documentos de la muerte de Franco, de la Transición que dicen, y se ve que la terminología que se emplea es completamente diferente. El Procés, que ahora lo tenemos tan cerca pero tan lejos, también tenía un determinado tipo de fraseología. En este sentido, la evolución de la lengua es un hecho natural que suele preocupar a las generaciones más viejas, que suelen mirar atrás y pensar ‘a dónde vamos a parar’. Esto es un hecho. Otra cosa, sin embargo, es lo que está sucediendo ahora que, más allá de la calidad de la lengua, hay una sustitución. Y esto ya es mucho más preocupante.

Yo, como persona interesada en la materia prima de mi profesión, que es la lengua, he querido que Sol sea un personaje que sus amigas consideran que habla como una vieja [como se ve reflejado en otras obras de la serie] para sacar un poco la patita de este conflicto. Ahora bien, en ningún caso hago una transcripción naturalista de lo que podría ser el lenguaje porque tendría que hacer la mitad de los diálogos en castellano, y no me da la gana. Sencillamente, no me da la gana. Este, sin embargo, es un conflicto interesante, porque es un reflejo de la situación actual, en la que el péndulo del catalán está en retroceso.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Creo que, básicamente, se puede revertir usándolo. Personalmente, tomando conciencia de que el uso es la única manera posible de hacer pervivir una lengua y una cultura. Es decir, ejerciéndola. Sin manías de purezas. Estoy absolutamente aterrado por la gente que reclama una gran pureza desde un desconocimiento absoluto del mismo funcionamiento de la lengua, pero que saca ese malestar, totalmente comprensible, y lo enfoca hacia un ideal de pureza que no existe. Yo estoy a favor de la genuinidad. Hay que buscar soluciones genuinas para la lengua, porque esta es la clave de la creatividad y la clave para atraer a la gente. Solo podemos hacer pervivir una cultura si esta es fuerte. Esta es una parte personal, pero también hay que tener en cuenta la parte legislativa, institucional. En los últimos años ha habido un claro retroceso en el centro de interés. La legislación lingüística que se ha llevado a cabo siempre ha estado muy acomplejada. Y su aplicación, aún más. La decisión del gobierno andorrano de exigir un título de catalán [la cual despertó las críticas de los youtubers] es una decisión desacomplejada, por ejemplo. Aquí eso no ocurre.

Entender, entonces, que la lengua está viva.

Debemos entender que la lengua evoluciona, y la lengua tiene muchos registros. Es decir, que la lengua sea viva y evolucione no significa que sea un pretexto para aceptar cualquier cosa. Lo que pasa es que el registro formal y el coloquial son diferentes, y dentro del coloquial cada generación tiene sus marcas diferentes, distintivas. De la misma manera que hay diferentes referentes culturales, musicales… también hay diferentes referentes culturales y expresivos, por eso es obvio que todas las generaciones hablamos diferente. Somos diferentes. Es por eso que hace falta menos histeria, menos tremendismo, y un poco más de deseo. De ganas de hacer que el catalán sirva para todo.

Un punto de unión entre las dos generaciones que aparecen en la obra es el juego de rol. Los juegos de mesa, en términos generales. ¿Es un sector en auge?

Yo no tengo los datos concretos y hay diversas opiniones al respecto, pero sí que es cierto que, desde la pandemia de la Covid, la creación y publicación de juegos de mesa ha crecido, entre otras cuestiones porque el cierre de los locales públicos obligó a los jóvenes a reunirse en casas particulares. Y muchos de ellos mataban las horas con juegos de mesa, ya que, en ese momento, hubo un cierto cansancio del videojuego, de la pantalla, lo que volvió a impulsar el formato 3D. Es de ahí de donde, entre otros, nace la reivindicación de defender los juegos de mesa, aunque ya hace más de una década que se hace con festivales como el DAU Barcelona [del cual Oriol Comas i Coma ha sido comisario durante más de una década]. Es un sector emergente, sobre todo en catalán. Yo creo que está en un muy buen momento.

En este libro también se habla mucho del barrio de Horta, de su tejido asociativo y el bar Quimet. Se presenta Horta como un pueblo, donde todos los vecinos se conocen. ¿Cómo ha cambiado el barrio en los últimos años?

El barrio, evidentemente, ha cambiado, pero en comparación con otros puntos de la ciudad es verdad que hay un tono vital diferente. Se mantiene un tejido y unas maneras de actuar y unas instituciones, como el Foment Hortenc, el Ateneo o los Lluïsos, que dan cabida a muchas iniciativas que en otras zonas de Barcelona suenan marcianas. En otros barrios como Gràcia o Sants, entre otros, que tienen una identidad muy marcada, también se puede ver, pero están en el centro de la ciudad turistificada.

El turismo no ha terminado de llegar a Horta, entonces?

Horta, por su naturaleza de origen agrícola y con menos población, no es un lugar tan de paso y aún conserva ese espíritu de pueblo, donde todos se conocen. Ya lo vi durante mi infancia cuando vine a estudiar a los Salesianos de Horta, es por eso que he querido ambientar este libro en Horta. Es cierto que la gentrificación no ha llegado de la misma manera que en otros barrios, pero la situación que se vive en este barrio también es perversa, ya que en los últimos años ha habido un gran aumento del precio del alquiler. Horta no se ha gentrificado en el sentido de tener conciencia de grandes Airbnb, lo que no te da una sensación directa de gentrificación, pero porque la situación geográfica no es la misma. Lo que sí se conserva es el sentimiento de ser de Horta. Nos sentimos orgullosos y empujamos en la misma dirección.