Mireia Cabero (Barcelona, 1977) es experta en psicología positiva y bienestar emocional. Psicóloga y psicoterapeuta de formación, lleva más de veinte años dedicándose a fomentar la educación y la cultura de las emociones. Firme defensora del autoconocimiento como método de vida, Cabero también ha fundado la consultora Cultura Emocional Pública, que ofrece asesoramiento sobre políticas públicas y corporativas a favor del bienestar emocional. Desde una perspectiva más enfocada a la educación, pilar esencial del desarrollo personal de la sociedad, también es profesora en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En esta entrevista con El Món en el marco de la campaña Units per la Salut Mental –y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este viernes, 10 de octubre–, Cabero reflexiona sobre el autoconocimiento, el creciente estrés al que está sometida la población catalana y la influencia «negativa» de las redes sociales en la adolescencia.

El bienestar emocional es un concepto muy amplio. ¿Cómo lo definiría?

En primera instancia, es una experiencia emocional. Y, si es una experiencia emocional, también es psicológica. Por lo tanto, tiene que ver con la interioridad de la persona, con su mentalidad y su sentir. El bienestar emocional nos habla del hecho de estar bien, pero también, incluso, cuando no estás bien, nos habla de tener recursos para estarlo. El concepto ha evolucionado desde, simplemente, estar bien, hasta tener la competencia y la solvencia humana de poder estarlo si la vida se desajusta o me desajusta a mí. Es decir, podemos encontrarnos en un momento vital difícil y, a pesar de todo, decir que estamos emocionalmente bien, porque nos sentimos seguros y con recursos ante esta experiencia que desequilibra y desestabiliza. En el bienestar emocional, no debemos buscar exclusivamente emociones positivas, porque limita mucho la experiencia.

Es decir, no es la mal llamada búsqueda de la felicidad, sino tener las herramientas para entender tus emociones.

Hay dos eslabones. El primero tiene que ver con la comprensión, que previamente requiere conciencia. Una vez consciente, viene la comprensión. Cuando hemos completado el eslabón de la conciencia, ya tenemos un 50% del trabajo hecho, pero nos falta el siguiente eslabón, que es el de la autogestión. Sin autogestión no es suficiente, porque solo comprendemos. Comprender me permite leer [las emociones], pero si después no actúo sobre lo que soy consciente, no es suficiente. Nos quedamos a medias. No pasa nada, pero nos quedamos ahí.

¿Se enseña a la sociedad a autogestionarse las emociones?

A mí no me enseñaron, aunque fui a una escuela religiosa, y allí sí que educaban la interioridad, pero desde su prisma. Pero pensemos en las nuevas generaciones. Las escuelas de hoy tienen una conciencia más amplia y plena de que educar a los niños no es solo hacerlos solventes técnicamente, que eso los hará solventes económicamente en el futuro, sino también hacerlos solventes emocionalmente. Lo estamos comenzando a ver. El profesorado y los equipos directivos se están formando, y ahora apenas comienzan a haber programas sólidos. Digo en la escuela, pero también estaría bien hacerlo extensible a la universidad y a las empresas. Vamos tarde, y llegar tarde en esto es un riesgo. Tenemos datos como nunca de autolesiones, de intentos de suicidio infantil y juvenil, en la edad adulta estamos hipermedicalizados en cuanto a los psicofármacos… Lo hemos hecho muy mal como sociedad. Lo podríamos haber hecho mejor si hubiéramos sido conscientes de que el bienestar de la población no es solo asistencial.

¿A qué se refiere?

Es decir, se debe poder llamar al teléfono de suicidio. Y eso está muy bien, debe estar. Debe haber unidades específicas de ansiedad y depresión, claro, pero alguien debe educar a la población sobre cómo estar bien emocionalmente. Esto no es asistencia, es promoción y prevención. Y es aquí donde la educación supone una pieza clave. Las personas que tomaron decisiones en materia de salud pública han tenido una visión muy antigua, muy asistencial. Lo han sabido ver demasiado tarde.

¿En qué momento se produce un cambio de mirada?

La pandemia de la Covid lo aceleró, porque nos dimos un golpe socialmente. Y los datos evidenciaban que debíamos tomar decisiones. Yo hoy en día, que uno de mis proyectos es Cultura emocional pública [una organización independiente que trabaja por el bienestar emocional de las personas y las organizaciones, como explican en su página web], que trabajamos por la socialización a nivel fundacional de la educación emocional, mis interlocutores directos son del entorno político donde se toman decisiones. Cuando mostramos evidencias científicas, aún vemos reticencias a invertir dinero en este aspecto, porque no se ven resultados directos. La educación necesita tiempo. Yo creo que hay muchas incoherencias y muchas decisiones mal tomadas, porque no respetan el principio de que construir personas con interioridad solvente requiere un proceso educativo. Cuando dejamos el desarrollo emocional al azar, la vida nos lo demuestra. Tenemos datos absolutamente terribles en este sentido. No nos lo podemos permitir ignorarlo.

O sea, la clave es comenzar a trabajar el desarrollo emocional desde muy pequeños.

Las familias y la escuela pueden ser el primer paso, pero también puede ser la misma comunidad. Es decir, la misma sociedad que comienza a verlo. Que no se tenga que llamar al teléfono del suicidio -que hay que poder hacerlo, porque salva vidas-, sino preocuparnos de ir haciendo un aprendizaje de buenos hábitos emocionales, que eso también salva vidas.

Al principio de la entrevista me comentaba que el bienestar emocional no implica buscar, solo, emociones positivas. Un estudio recientemente elaborado por Cigna Healthcare España alerta que el 68% de los trabajadores catalanes desarrolla conductas poco saludables debido al estrés en el trabajo. Este, sin embargo, no es el único. Un estudio del Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) también relaciona el aumento de las temperaturas con un incremento de la ansiedad. ¿Debemos aprender a convivir con ello?

Debemos aprender a poner límites y, aparte, aprender a convivir con el estrés. Hay dos tipos de estrés: el distrés y el eustrés. Cuando es positivo [es decir, lo que se conoce como eustrés], que llega como emoción, nos prepara para una situación, como por ejemplo si tengo una L delante cuando voy en coche, pues no ponerme a 220 km/h [ironiza]. Ahora bien, hay otro estrés [el distrés] que es el resultado de que mi sistema psicológico y físico está sosteniendo más de lo que puede sostener. Por lo tanto, en este caso, el primer paso es darse cuenta, y el segundo es actuar en la dirección de no sostener tanto. Hoy en día, sin embargo, parece imposible porque la exigencia está en todas partes: ir al trabajo, las familias, las mujeres, que estamos atravesadas por parecer las supertodo… Debemos aplicar una mirada más esencialista. Ver qué sí es esencial para nuestra vida para sostenerlo, y ver qué se puede soltar. Y siempre hay estresores que están ahí, como un traslado, una muerte… Y con estos sí que debemos aprender a gestionarlos. Cuanto más nos conocemos, más fácil nos es discernir.

Teniendo en cuenta esta tendencia creciente a vivir con estrés, ¿la gente debe dedicar más tiempo al autoconocimiento?

¡Sí, sin duda! Tenemos dos dimensiones como personas: la dimensión de la exterioridad, cómo me comunico y las decisiones que tomo; y una dimensión interior. Seguramente no importan a partes iguales, sino que importa más la interior que la exterior. En cambio, vivimos como si estos porcentajes fueran al revés. Vivimos hiperconectados, no solo por las redes sociales, pero también. Es importante detenernos, mirar hacia adentro y saberlo leer. Muchas veces, en las consultas nos encontramos con personas que se han detenido a mirar dentro de sí mismas, han visto cosas que no están de la manera que deberían estar, pero que después no saben leerlo. Y aquí corremos un gran riesgo. Cuando vivo mucho más hacia afuera [es decir, potenciando la dimensión de la exterioridad], puedo elegir mi vida y tomar decisiones a través de objetivos que no suelen ser los míos. Son intereses de marcas, políticos, publicitarios… Vivir la vida de acuerdo con objetivos de los demás es un problema siempre. En la medida en que mis decisiones y lo que el entorno me ofrece lo paso por mi filtro crítico, de mis preferencias y prioridades, tengo una garantía más elevada de poder acertar en mis decisiones.

Usted menciona la hiperconectividad, también a consecuencia de las redes sociales, como un factor negativo. Las redes tienen un gran impacto emocional, especialmente para la gente más joven…

Los niños han aprendido a vivir en un escaparate. A estar dentro de este escaparate y mostrarse en él. Y cuando estás dentro del escaparate, lo que quieres es que te compren. Esto los somete a una gran presión en un momento en que su identidad aún no está del todo definida. Puede estarlo un poco, pero también es un momento en que la mirada del otro nos cuestiona mucho, y, por lo tanto, las identidades saltan por los aires cuando no debería porque ya estaba, más o menos, consolidado. Las redes sociales no son el mejor escenario para cuando te estás construyendo como persona. No es positivo estar tan pendiente de la mirada del otro. A mí me han atrapado mayor, pero en las que se me vienen a la cabeza, la mirada del otro es una constante. Estos niños que, cuando se visibilizan de cara hacia afuera, reciben aplausos o indiferencia y pueden compararse con los aplausos que reciben los demás, con el cuerpo del otro o con los viajes que hace, se preguntan muchas cosas… Y una de las carreteras erróneas es comenzar a dudar de uno mismo. Dudar de uno mismo está muy bien, pero al extremo, no nos ayuda en nada.

¿Se deben regular las redes sociales?

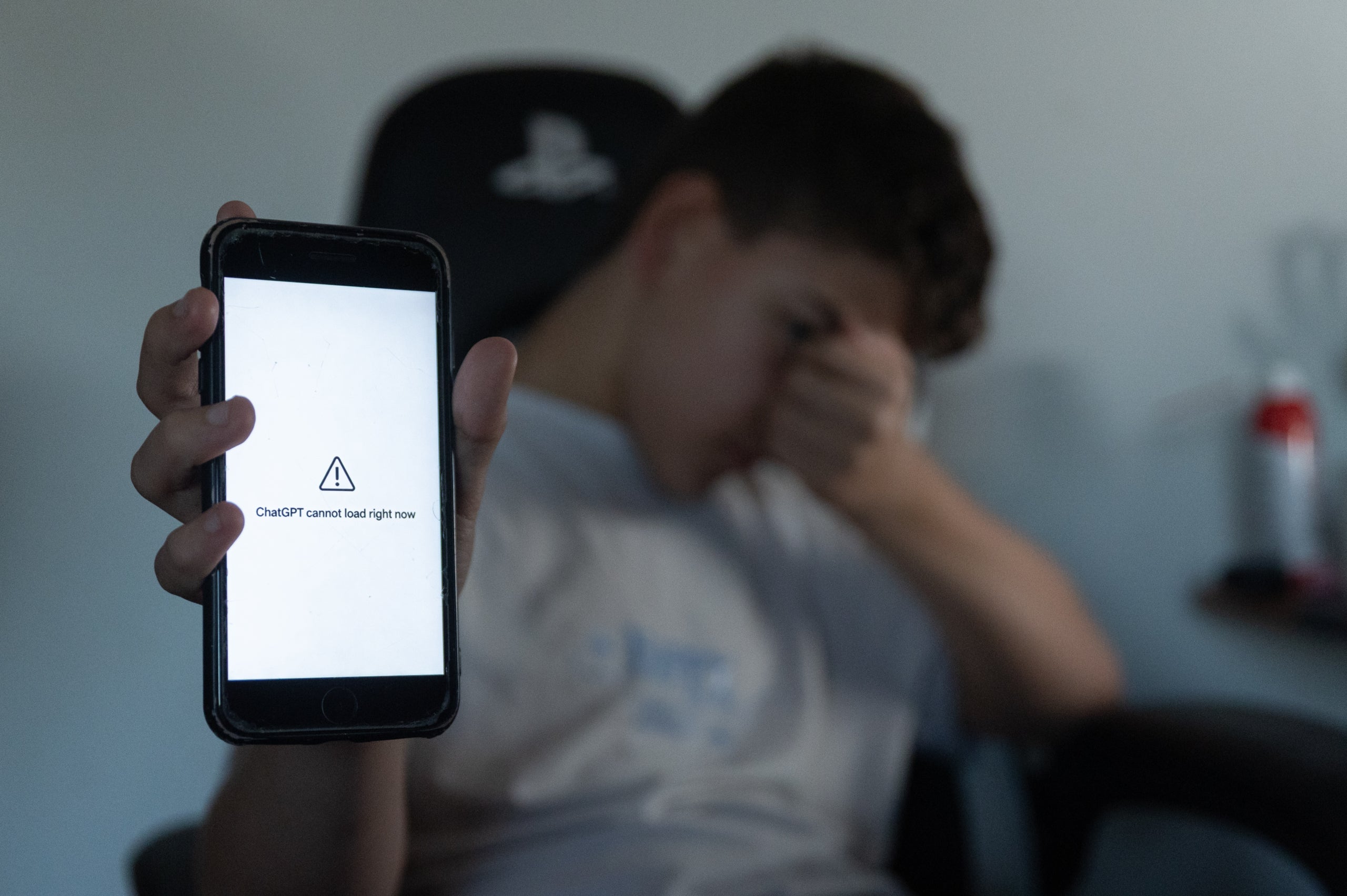

Yo las prohibiría. No he encontrado ningún estudio psicológico del desarrollo y psicopedagógico que nos diga que las redes los ayudan. No hablo de Google o un ChatGPT, que te abre mundo, aunque también lo limitaría, pero en las redes sociales, ¿en qué momento nos ha parecido buena idea que participe niños de diez y once años? Debemos pensar que el cerebro no está construido como el de un adulto hasta los 22-24 años. Cuando el cerebro no está construido, debemos facilitar que tenga las mejores condiciones para desarrollarse. Las redes sociales están en las antípodas de las mejores condiciones. Si alguien nos pudiera demostrar que ayuda a su desarrollo, que es para lo que debe servir la etapa de infancia y de juventud, lo valoraría, pero no he leído ningún estudio que podamos validar y que tenga una mirada psicopedagógica que afirme que las redes son un acierto.

Pero tampoco interesa prohibirlas o limitarlas.

No interesa. A los padres tampoco les interesa, porque los hijos se enfadan. ¿En qué momento nos han dicho que a los hijos los debemos tener siempre contentos? Nuestra responsabilidad no es tratar a un hijo como un amigo al que queremos tener contento, sino que es educarlo. Entonces, los padres no nos atrevemos a poner ciertos límites porque después los hijos no nos hablan durante diez días. También se les debe educar en la conciencia de que hay veces que no tienes ganas de hablar con alguien porque sientes que te ha fallado o te ha frustrado mucho. Y ya te volverá a hablar, no pasa nada. Pero no solo en las familias. A las marcas no les interesa nada eliminar las redes, necesitan youtubers que interpelen a los niños para que estén cuatro horas, si puede ser, conectados a las barbaridades que les dicen. Yo tengo adolescentes en casa, y crecen en una sociedad en la que un youtuber, con un criterio muy cuestionable y unos intereses muy vinculados a unas marcas, o incluso a partidos políticos, les venden un discurso. Han crecido viendo normal que gente de este tipo cobre 18.000 euros al mes.