El caso Tsunami Democrático ha despertado la guerra encubierta que se vivía en la fiscalía española. La decisión del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha desencadenado las hostilidades al considerar que las protestas contra la sentencia que condenó los líderes del Procés fueron terrorismo para intentar impedir que se pueda aplicar la amnistía en este caso. En cambio, el jefe de la fiscalía antiterrorista de la misma Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha hecho frente al magistrado porque no ve terrorismo en ninguna parte. La maniobra de remitir la causa al Tribunal Supremo, con la excusa de que como imputado se encuentra el presidente en el exilio Carles Puigdemont –que es aforado como eurodiputado–, ha hecho saltar los plomos en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, sede de la Fiscalía General del Estado.

El sector conservador del ministerio fiscal se ha articulado como una durísima oposición (y mayoritaria) contra la postura progresista de rechazar la idea de que las manifestaciones de octubre de 2019 fueron terrorismo. Fidel Cadena y Javier Zaragoza, dos tótems de la fiscalía del Tribunal Supremo, ha forzado una crisis sin precedentes. Su movilización ha obligado a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a escribir un dictamen nuevo que, esta semana, ha fijado la posición definitiva del ministerio público sobre el caso: no hay terrorismo y no hay indicios contra Puigdemont. La teniente fiscal del Supremo ocupa la plaza más alta en el escalafón de la fiscalía española que se cubre sin un nombramiento hecho directamente por el gobierno, puesto que solo tiene por encina el fiscal general del Estado. De facto, es el primer fiscal de la carrera y en este caso ha tenido un papel difícil y con toda la presión.

Un escenario históricamente tenso, ahora con Álvaro García Ortiz en el ojo del huracán

Pero el escenario de fondo es más profundo que esta batalla encarnizada para llevar a Puigdemont o a Marta Rovira al banquillo de los acusados por terrorismo. A nadie se le escapa, en la biosfera jurisdiccional española, que el objetivo a abatir por el ala más derechista de la fiscalía es el actual fiscal general del Estado, el progresista Álvaro García Ortiz, que solo hace un mes renovó su mandato del gobierno, después de haber relevado a Dolores Delgado en el cargo en julio de 2022. García Ortiz está en medio de la diana. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial rechazó su nombramiento y, incluso, la Asociación Profesional de la Fiscalía ha recorrido su nombramiento ante el Tribunal Supremo. Las acusaciones lanzadas contra él de «presionar» al fiscal de turno del caso Tsunami en el Supremo, Álvaro Redondo, son la prueba del algodón que se quiere hacer caer a García Ortiz.

La situación de ataque a la figura del fiscal general del Estado no es nueva en la política española de los últimos años. Su idiosincrasia de poder independiente, pero a la vez nombrado por el gobierno, a pesar de que en su elección participan los tres poderes del Estado, le da una situación peculiar. En todo caso, el fiscal general cesa cuando cesa el gobierno que lo ha nombrado. Ahora bien, mientras ejerce, según el estatuto orgánico del ministerio público, actúa «con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial». A lo sumo, la Moncloa puede pedir al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

En las últimas legislaturas, esta figura siempre ha sido convulsa como lo ha sido la actualidad política. Jesús Cardenal, Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres-Dulce, Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, María José Segarra i Dolores Delgado son nombres que han llenado titulares y pocas veces con términos dulces. El proceso soberanista y los casos de corrupción han ido generando asperezas y heridas que dejan cicatrices.

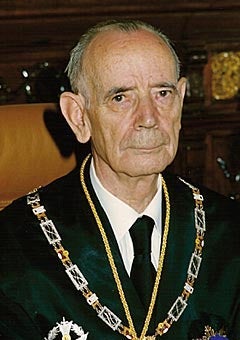

Jesús Cardenal (16/5/97 al 23/4/2004)

Nacido a Pesquería de Duero (Valladolid) el 20 de febrero de 1930, se forjó como fiscal y juez de menores en Euskadi. Ultraconservador, antiabortista y muy crítico con el divorcio, fue el fiscal general que endureció las posiciones jurídicas del gobierno de José María Aznar. Fue el impulsor de la aplicación de la ley de partidos y no paró hasta conseguir la ilegalización de Batasuna. Cardenal, muerto en 2018, fue el fiscal que inició las acciones contra el presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los secretarios de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, acusándolos de no haber disuelto el grupo parlamentario de Batasuna en la cámara. Solo cuando fue relevado por Cándido Conde-Pumpido la fiscalía se retiró de esta acusación, pero entonces la fiscalía a la sombra de Manos Limpias acabó el trabajo para conseguir su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo en 2008. En la fiscalía, Cardenal era conocido por el grito de guerra de

Cándido Conde-Pumpido (23/4/2004-16/12/2011)

Después del giro hacia la derecha extrema de Cardenal de acuerdo con el endurecimiento político del

Eduardo Torres-Dulce (27/01/12-19/1272014)

El gobierno de Mariano Rajoy fue a buscar un perfil técnico pero conservador. Su elección fue el fiscal jefe en el Tribunal Constitucional. En concreto, Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950). Había estado en diferentes fiscalías desde que se impuso la toga como fiscal en Guadalajara y Madrid. Incluso fue presidente del Comité de Apelaciones de la Federación Española de Fútbol, pero tuvo que dimitir por el escándalo que supuso la retirada de una sanción al delantero centro del Real Madrid Hugo Sánchez. Su

Consuelo Madrigal (9/1/2015-4/11/2016)

Con el adiós de Torres-Dulce, el ministro Catalá buscó un perfil conservador con un punto diferente. Eligió a Consuelo Madrigal (Segovia, 1956), la primera mujer en llegar al cargo. En el momento de ser nombrada, era fiscal de sala y coordinadora de menores. Católica practicante, impulsó el manifiesto

José Manuel Maza ( 25/11/2016-18/11/2017)

Con la marcha de Madrigal, Catalá fue por la vía rápida. El escogido fue José Manuel Maza Martín (Madrid, 1951-Buenos Aires, 1917), un jurista que entró en la carrera fiscal en 1978, pero tres años antes ya había hecho de juez. De hecho, cuando fue nombrado fiscal general era magistrado de la sala segunda del Supremo. Como juez, reclamó, a través de un voto particular, la condena por prevaricación contra Baltasar Garzón. Defendió a Manuel Moix a pesar de tener que dimitir como jefe de la fiscalía anticorrupción porque salía en los papeles de Panamá. Maza también fue quien relevó Javier Zaragoza de la Audiencia Nacional y le envió hacia el Supremo. Maza firmó personalmente -y las presentó en rueda de prensa- las querellas contra el referéndum. De hecho, de su correo electrónico salió el documento con el título de fichero

Julián Sánchez Melgar (7/12/2017-21/6/2018)

El sucesor de Maza, Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955), era un conservador de la vieja escuela. De hecho, los analistas en el momento de su nombramiento pensaron que, si Maza hubiera elegido alguien, habría sido a Sánchez Melgar. También, como Maza o Conde-Pumpido, era magistrado de la sala de lo penal del Supremo y con animadversión por el independentismo. Como magistrado ejerció en Barcelona y fue el ponente de famosa la ‘doctrina Parot’, que permitía estirar las condenas en los casos de terrorismo para mantener los encarcelamientos el tiempo máximo legal de 30 años. La fórmula era aplicar los beneficios penitenciarios condena por condena, y no al tiempo máximo de permanencia en la prisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anuló esta doctrina porque iba contra las garantías procesales. La caída del gobierno de Mariano Rajoy supuso también el cese de Sánchez Melgar, que pasó por la fiscalía genral sin pena ni gloria.

María José Segarra (29/06/2018-14/01/2020)

Con Pedro Sánchez en la Moncloa, el gobierno eligió de nuevo una fiscal para el cargo. La ungida fue María José Segarra (Madrid, 1963), que había comenzado su singladura como fiscal en Barcelona, donde empezó su especialización en el ámbito de menores. Después fue a parar a Sevilla, de donde fue fiscal jefe y llevó todo el despliegue de la reconversión de las fiscalías especializadas. En Sevilla resistió los cambios de la fiscalía general del Estado, que la confirmaron en su lugar a pesar de su militancia en la Unión Progresista de Fiscales. Fue escogida por su talante técnico y por el temple que mantuvo en el asunto de los ERO, un caso de corrupción vinculada al gobierno del PSOE en Andalucía. A pesar de su progresismo, defendió la tarea de los cuatro fiscales del Procés. Un posicionamiento que le costó el cargo. Volvió a Sevilla, pero bien pronto fue nombrada una de las fiscales de sala del Supremo, donde todavía tiene la plaza.

Dolores Delgado (25/02/2020-20/07/2022)

Una vez destituida Segarra, Pedro Sánchez optó por un valor más o menos seguro en el ámbito más progresista de la carrera fiscal, la hasta entonces ministra de Justicia Dolores Delgado. La tensión entre la fiscal general del Estado Segarra y Delgado como ministra a raíz del caso del Procés había sido evidente. Segarra defendía a los cuatro fiscales y su acusación de rebelión y, Delgado, a través de la Abogacía del Estado, rebajaba la petición de penas y la limitaba a la sedición. Delgado (Madrid, 1962) empezó a ejercer en el ministerio público en 1989 y precisamente en Cataluña. Estuvo destinada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al servicio antidroga, y se adscribió a los juzgados del Prat de Llobregat. Cuatro años después fue a parar a la Audiencia Nacional siguiendo los casos de droga, hasta entrar en el mundo del antiterrorismo. De hecho, era coordinadora de la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional en 2017. Delgado, sin embargo, ha hecho enemigos en la judicatura y entre los sectores duros de la fiscalía. Su pareja es Baltasar Garzón y fueron sonadas sus conversaciones grabadas, y convenientemente filtradas, con el comisario Villarejo. En julio de 2022 dimitió por sorpresa a raíz de una intervención en la columna vertebral. Su reingreso no ha sido un camino de rosas, con impugnaciones de los nombramientos que ha hecho su relevo, Álvaro García Ortiz. Al final, los adversarios utilizan a Delgado como un frente más contra el actual fiscal general.