Uno de los divulgadores científicos más populares de la Cataluña contemporánea fue el malogrado Jorge Wagensberg. Una de sus reflexiones preferidas establecía que los organismos vivos están permanentemente en crisis. Una opinión que se puede aplicar perfectamente a lo que la comunidad académica entiende por identidad catalana. Un concepto abstracto, pero con una fuerte repercusión en la realidad social de nuestro país, y que ha evolucionado en los últimos años a raíz de diversos factores como son las olas migratorias, el gran movimiento político que supuso el Procés, la globalización y el uso social de la lengua, que algunos quieren convertir en conflictivo.

Expertos consultados por El Món coinciden en situar el idioma como un factor clave de la identidad. Pero, añaden otros factores, como el entorno social, el trabajo, la familia, la experiencia personal o incluso identificar a un catalán porque va a buscar setas en otoño, sea en el rincón del mundo que sea. También apuntan que la identidad catalana cohabita con otras identidades en una misma persona, que reacciona ante una agresión –es reactiva, resistencialista y defensiva– y que ha dejado atrás el carácter esencialista para ser «constructivista». En todo caso, la identidad también viene muy determinada por el hecho de que Cataluña no es un país normal, en el entendido de que no tiene un estado que proteja lo que se identifica como identidad catalana. Un concepto vivo que mantiene un animado e intenso debate académico que permite entender la magnitud de su importancia.

Hechos y cifras

Las últimas polémicas con el idioma, como las discriminaciones lingüísticas en servicios médicos, de hostelería o la obra de teatro que ridiculizaba la exigencia de saber catalán a los recién llegados, han provocado una infinidad de reacciones que se identifican con la defensa de la identidad catalana. De hecho, con uno de sus elementos clave, como es el idioma, lo que ha generado un movimiento ciudadano que, por primera vez, no solo se rebelaba contra la administración del Estado, sino también contra las instituciones del autogobierno, por su ineficacia e inacción en la protección del catalán. De hecho, la lucha por el idioma también identifica, según los expertos consultados, otro de los rasgos característicos de la identidad catalana, la «voluntad de ser».

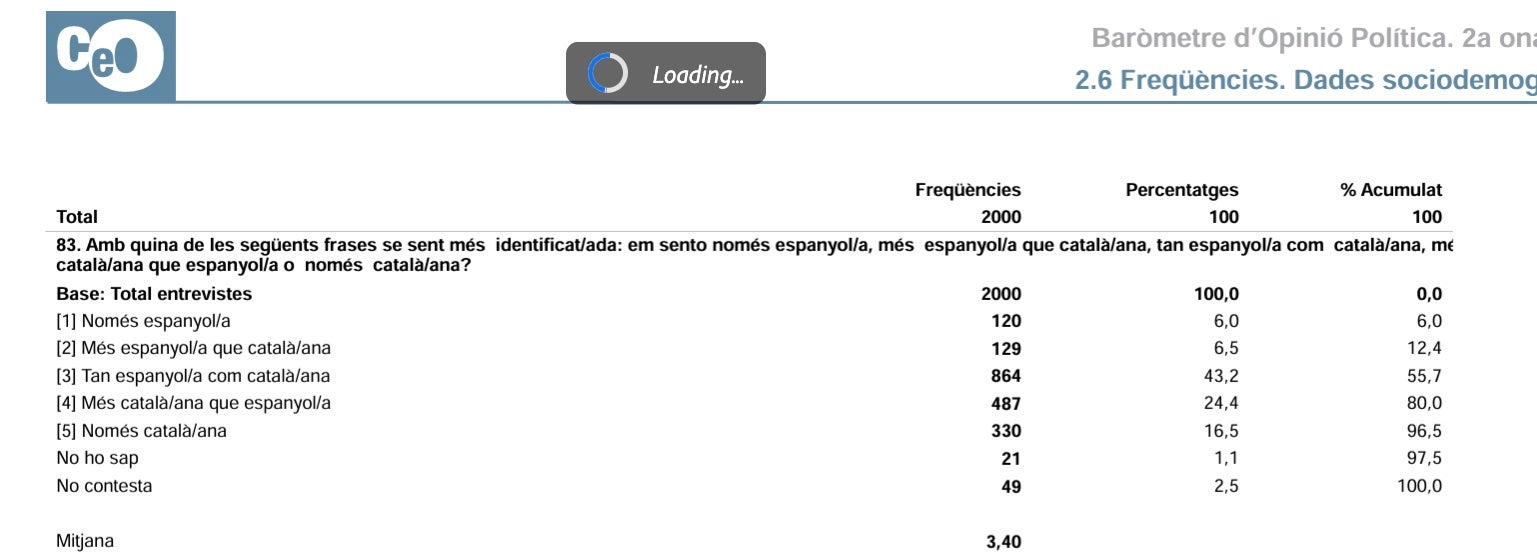

Las cifras del Centro de Estudios de Opinión señalan la existencia de un sentimiento de identidad, de pertenencia, importante, pero también esbozan lo que los expertos califican de «identidades». El último barómetro indica que el 6% de los encuestados se consideran solo españoles. Un 6,5%, más españoles que catalanes. En cambio, un 43,2% se sienten tanto catalanes como españoles. El 24,4% se sienten más catalanes que españoles y un 16,5%, solo catalanes. Un reducido 3,6% no lo saben o no contestan.

La lengua, ¿un hecho diferencial?

Para razonar sobre la identidad catalana, se puede partir de diversas premisas. De hecho, hay decenas de autores que la han analizado y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) incluso tiene un equipo permanente de investigación sobre la cuestión, llamado Identicat. Uno de los puntos de partida, sin embargo, se puede considerar que es la tesis de Antònia Pallach (París, 1949), catedrática de Lengua y Civilización Hispánicas de la Universidad de Toulouse de Languedoc. Pallach describió la historia del proceso de afirmación nacional en el libro La identitat catalana. El fet diferencial: assaig de definició (Proa, 2000).

Pallach se pregunta si el «pactismo catalán» que fue fundamental para la confederación catalanoaragonesa y convertir al actual Principado en uno de los motores de Europa fue una «debilidad» para adaptarse a la época post feudal y a la presión de la monarquía castellana y, posteriormente, la borbónica. Una situación que obligó a la identidad catalana, desde el aspecto político, a crearse en «resistencia». Una circunstancia que, para Pallach, puso el idioma en el meollo de la identidad. «Fue el catalán quien tuvo la pesada responsabilidad de llevar la identidad de todo un pueblo», sentencia esta filóloga. Recuerda, sin embargo, que «el idioma no se convierte en un elemento de construcción de la nación hasta la llegada del nacionalismo moderno«, porque el uso del catalán era un hecho natural en las instituciones y la sociedad anteriores al estallido del nacionalismo.

La lengua, peso y símbolo

El peso del idioma como ingrediente de la identidad catalana también lo defiende la socióloga Marta Rovira (UAB), pero no lo ve como el único, ni de lejos. «Para mí la identidad es un vínculo, un lazo colectivo a partir de una estructura de referencias simbólicas», expresa Rovira en conversación con El Món. En este sentido, especifica la importancia del idioma como símbolo. De hecho, escribió un ensayo titulado La institucionalización de la identidad: el caso catalán y sus retos (2009).

Precisamente, en este libro defiende que «el idioma se convierte en un potente símbolo nacional en la medida que es también una parte importante de la vida de los individuos». «El idioma forma parte de las experiencias primigenias e incorpora al mismo tiempo toda la socialización», insiste, porque es una «herramienta de comunicación e identificación con un colectivo». «Uno puede llegar a identificarse con una cultura y con una nación a partir de su idioma», reflexiona. Y da un paso más allá apuntando que es «imposible identificarse con un colectivo si no se comparte con él el lenguaje«.

Nuevos hablantes sí, pero la identidad…

Por su parte, Maite Puigdevall, sociolingüista, antropóloga lingüística, miembro del proyecto de investigación de la UOC IdentiCat y que ha participado en el exitoso programa Vincles d’Òmnium, razona que el catalán ha sido un «elemento primordial». «Ser catalán comportaba hablar catalán, como el hecho de que se aplicara el derecho civil catalán o participar en la cultura popular», indica recordando lo que se entendía por identidad «esencialista». Pero la investigación ha convertido el idioma en un gran debate sobre su influencia en la identidad y ha hecho ganar puntos a la visión «constructivista» de la identidad.

Puigdevall comenta a El Món que los datos y la observación durante quince años hacen que «se rompa el monopolio de la idea de que es catalán quien habla catalán». Como ejemplo, aduce el grueso de nuevos hablantes de catalán que provienen de otros países, como marroquíes, que aunque no hayan nacido aquí, hayan llegado de pequeños o mayores han sido escolarizados en catalán, hablan en catalán, pero, en cambio, «no acaban de sentirse catalanes». Pero como «la identidad es fluida» esta sensación puede cambiar cuando tienen hijos, depende del trabajo o el entorno social, porque la identidad tiene un factor muy importante que es el «relacional». Un componente indispensable.

Por eso defiende que es necesario salir de la idea monolítica y definirla en un «momento de vida concreto» sin tener que comulgar siempre con una serie de hábitos o intereses. Además, es necesario tener presente la idea de «la estabilidad». Esto es que no se tiene suficientemente presente la cifra de inmigrantes que se han establecido en Cataluña, que se han escolarizado en catalán y después han emigrado hacia otros estados de Europa. La cifra podría llegar hasta un millón y medio de personas. En cambio, la estabilidad en una comunidad que permite socializar a través de un ateneo, una colla castellera o una biblioteca o un club de fútbol ayuda a la identificación de la identidad.

Una identidad cambiante de una «comunidad imaginada»

La opinión de Puigdevall también la defiende Rovira en tanto que afirma que «es evidente que las referencias simbólicas de la catalanidad han ido cambiando a lo largo del tiempo». De hecho, incorpora el elemento que Puigdevall identifica como relacional. «La identidad, pues, no es algo que nace de cada individuo, sino que es interiorizada en el proceso de socialización», apuesta Rovira. «Estas instituciones sociales, que son vividas como entidades con vida propia, aparecen a los individuos como elementos naturales de su entorno, es así como estos asumen que hablan un idioma, que tienen una bandera o que cantan un himno», concluye la socióloga.

Puigdevall también aduce una línea de pensamiento interesante. «De catalán no se es, se ejerce», remarca. Es decir, que la catalanidad tiene un componente que la hace «performativa» con el idioma, y el día a día, o cómo se autoorganiza socialmente la sociedad catalana. De hecho, la estructura social también aclara la identidad. Aunque Puigdevall, recuerda que no es lo mismo la sociedad catalana del XIX ni la de los años 80 del siglo pasado o la Cataluña contemporánea. Para la antropóloga, la «falta de poder real y social nos diferencia, somos lo que Benedict Anderson define como ‘comunidades imaginadas'». Es decir, definimos como un rasgo de la identidad el hecho de participar de la sociedad civil al margen del Estado porque nunca lo hemos tenido, «somos un caso extraño». Un caso que Josep-Anton Fernández en El malestar de la Cultura catalana (Edicions 62, 2008), lo dirige hacia el riesgo de convertir la cultura catalana en una «cultura zombi». Un libro donde plasma cómo «la identidad de los catalanes ha experimentado una redefinición que ha disuelto el consenso sobre qué significa ser catalán hoy«. Su conclusión es que la identidad catalana actual es más una concepción «republicana» y de «ciudadanía» que no étnica ni forjada únicamente en el idioma.

En la misma línea, Puigdevall recomienda un interesante ensayo de la antropóloga Kathryn A. Woolard, titulado Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia, que describe el «decantamiento del nacionalismo catalán hacia postulados cívicos y el intento de desplazar los discursos basados en la autenticidad y articulados en torno a la noción de ‘lengua propia’ por una definición del catalán como ‘lengua común’, propiedad del conjunto de la sociedad catalana con independencia del origen lingüístico». De hecho, Puigdevall defiende que la identidad catalana se debe pensar, como apunta Woolard, «como proyecto y no como esencia con la idea de que esto debería facilitar la adopción del catalán entre capas más amplias de la población como parte de esta nueva autenticidad proyecto, a la vez individual y colectiva».

Identidad e identidades

Una de las ideas que alimentan el debate académico sobre la identidad es la convicción de la convivencia de las identidades. El catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona Jordi Casassas, coordinador del estudio Les Identitats a la Catalunya contemporània y autor de la imprescindible Pervivència de Catalunya. La formació de la societat catalana i de les seves identitats a l’època contemporània (Afers, 2020), enuncia, en declaraciones a El Món, que «no solo existe una identidad». «La identidad es un proceso histórico largo y siempre es móvil, por lo tanto, siempre hay más de una identidad y las identidades se configuran por la dinámica social e histórica», sentencia. El concepto de identidades también lo recoge Puigdevall, que añade la «subjetividad» de cada individuo para identificarse con una identidad. Un ejemplo es el caso de la comunidad LGTBI en Irlanda, que tendía más a distanciarse de la identidad irlandesa porque consideraban que era conservadora y no integraba sus derechos.

Casassas argumenta que «la aparición de la identidad nacional es contemporánea cuando los estados intentan consolidarse a través de la escuela, el servicio militar o grandes manifestaciones». En cambio, la identidad catalana nace «sin un estado pero con una fuerza social notable». Una opinión que comparten tanto Puigdevall como Rovira. De hecho, es una fuerza social que construye lo que sería el catalanismo. Posteriormente, hay que tener presentes, para Casassas, las olas migratorias de los años 60 y 80 del siglo pasado, que tuvieron cierta integración. Y admite que recientemente la integración se ha hecho «más complicada».

De todas formas, los rasgos de la identidad como el idioma, el pactismo, el seny, la rauxa que se habían establecido siguiendo la tesis de Jaume Vicens Vives, continúan y se mantienen. Además, Casassas cree que las aportaciones que ha recibido Cataluña a lo largo de la historia, por su situación geográfica hace que «sean más naturales» y se «relativicen más las cosas». También hay que tener presente, según el historiador, que «el individualismo de tantos cabezas tantos sombreros ha dificultado la vida institucional del país». En todo caso, «la identidad en sociedades modernas y complejas, como es la catalana, se configura en el seno de la familia, con el contacto con la gente cercana, en la socialización». Por eso, sostiene que «para la configuración de la identidad es muy importante no solo el pasado y el presente, sino el futuro, es decir, la expectativa de futuro que supone aquella identidad». En este sentido, reafirma el carácter reactivo de la identidad, en tanto que «uno no va pensando en su identidad cuando va paseando, sino cuando le tocan la fibra sensible, como es el caso del menosprecio al idioma».

Historia explicativa

Uno de los historiadores de referencia para diversas generaciones de investigadores es Josep Fontana, ya fallecido. Un intelectual que buscó explicaciones sobre la identidad catalana a través de una gran obra: La formació de la identitat. Una història de Catalunya (Eumo Editorial, 2014). Fontana se preguntaba sobre el hecho de que «los catalanes fueran un pueblo con un fuerte sentido de la identidad, de pertenencia a un colectivo que comparte mayoritariamente, además del idioma y cultura, unas formas de entender la sociedad y el mundo». Su respuesta científica fue que esta identidad era una «realidad que nacía de una larga existencia compartida, no un producto de la tierra o de la sangre».

«Las experiencias históricas», continúa Fontana, «que han ido conformando una identidad colectiva y una cultura propia que proporcionan a los ciudadanos un sentido de conexión y de pertenencia reforzado por una evolución política singular que cuajó en un contrato social que les daba la conciencia de ser partícipes de unos derechos y libertades que caracterizaban su sociedad». Una definición que puede incluir una de las principales ideas de Puigdevall, que ve la identidad como «contingente» de una serie de factores o lo que Rovira llama «símbolos».

Voluntades y emociones

Montserrat Clua, del Grupo de Investigación Antropología e Historia de la Construcción de Identidades Sociales y Políticas (UAB), publicó un estudio sobre la importancia de las emociones en la adhesión a las identidades nacionales. Se titula Confiança i vivència emocional del de la nació en el procés independentista català (Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia) y expone la importancia emocional de la configuración de la pertenencia a un proyecto político y recoge la experiencia del Primero de Octubre, con la «desconfianza hacia el Estado» y la «confianza hacia el Procés». Dos elementos identificativos de una identidad que no tiene un estado y que desconfía de él.

Casassas también incide en este pensamiento recordando que, a pesar de los intentos de genocidio cultural o la Guerra Civil, la identidad catalana existe y «reacciona», como se ha visto en los últimos ataques al idioma. En todo caso, Rovira propone una línea de pensamiento y es pensar que la identidad catalana «se encuentra, de hecho, en la primera fase de construcción de una identidad ciudadana común». «La incorporación de numerosas personas provenientes de la inmigración al idioma catalán hace pensar en la posibilidad de que este idioma se convierta en un verdadero vínculo cívico de una comunidad intrínsecamente diversa», recapitula Rovira proponiendo encontrar «nuevos símbolos» para la «construcción de una identidad común». De hecho, Casassas ironiza admitiendo la famosa frase de Francesc Pujols que afirmaba que «el espíritu catalán rebrotará siempre y sobrevivirá a sus ilusorios enterradores». La identidad catalana está siempre en crisis: querrá decir que está bien viva.