El historiador Borja de Riquer ha dirigido La memòria dels catalans (Edicions 62), un libro de casi mil páginas –ligeras, eso sí– que ha reunido las aportaciones de 136 expertos, redactores de 221 capítulos. La memoria se organiza en catorce partes de carácter temático: desde “Símbolos, banderas e himnos” hasta “Bailes y música”. Como explica el propio De Riquer –pacientemente y de manera didáctica–, “no solo era una necesidad historiográfica. Es una necesidad social y cívica, porque este país es muy peculiar, no es muy normal, y tiene una historia compleja. Cataluña había tenido unas instituciones de gobierno fuertes, que le fueron arrebatadas por la fuerza. Desde hace tres siglos lucha por tener instituciones propias con más o menos acierto”. Una gran parte, determinante, de este esfuerzo, largo y persistente, ha sido de la gente, “porque las instituciones públicas a menudo han negado estos hechos o han tratado de manipularlos”.

La memòria dels catalans llega hasta los recuerdos más recientes: “La última persona de quien se habla es Aitana Bonmatí. También se habla de la sardana Coti x coti. Hemos querido que sea un libro que interpele a la sociedad actual también en cuestiones actuales”. Hay que interpelar, igualmente, al historiador para que explique qué entiende por memoria, por identidad, por símbolos, por qué unos pueblos los mantienen y por qué otros los han perdido. Por qué algunos los imponen.

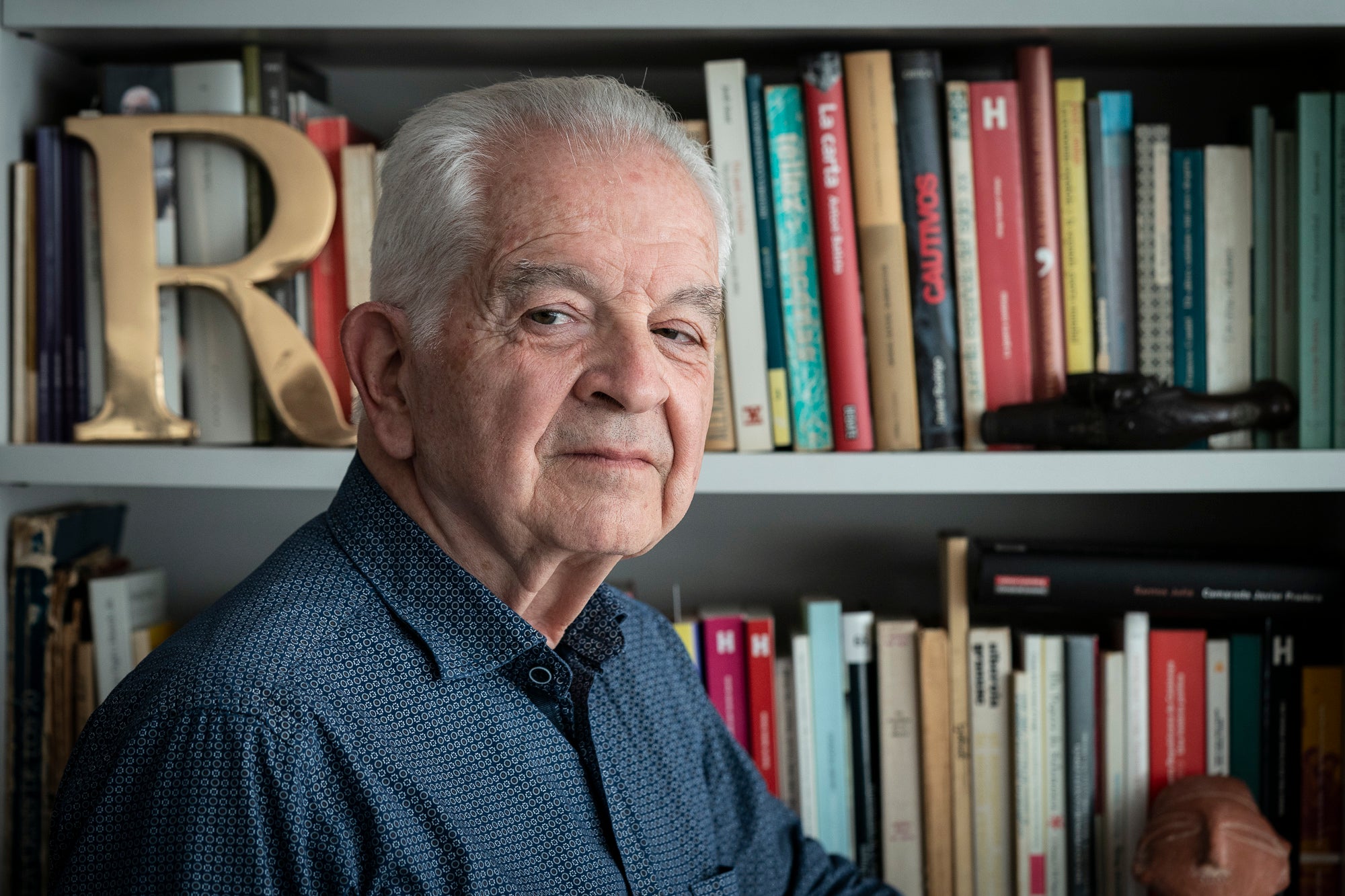

Borja de Riquer, hijo de Martí de Riquer, el penúltimo eslabón de una cadena familiar con quince generaciones que dejaron constancia escrita de su paso por la vida. En el piso del Eixample de Barcelona donde se recibe, las paredes y las estanterías hablan. ¿Memoria? ¡La de los Riquer! Y para todas las sensibilidades.

La memòria dels catalans es una réplica tardía de Les lieux de mémoire, que dirigió el historiador francés Pierre Nora entre 1984 y 1992 y que publicó en tres volúmenes. ¿No llegamos un poco tarde?

Sí, este libro llega un poco tarde, es cierto. Creo que se debería haber intentado hacer hace años. Pero han pasado dos cosas. Por un lado, localizar 136 especialistas de temáticas tan diversas como las que aparecen no es fácil. Ahora afortunadamente los puedes encontrar. Probablemente hace veinte años habríamos sufrido. Seguramente este libro entonces habría sido más reducido. Por otro lado, lo que podríamos llamar mundo editorial no sé si habría acogido tan bien el proyecto como lo ha acogido en los últimos años.

En todo caso, los dos últimos libros –libros grandes– que lo han precedido, Història mundial de Catalunya y Vides catalanes que han fet història, fueron un éxito. No era arriesgar mucho…

Sobre todo, la Història Mundial de Catalunya. Este libro de ahora yo diría que era una especie de asignatura pendiente para los historiadores. Por una necesidad social, cultural o política, como quieras llamarlo. Teníamos que intentar atrevernos con una identidad tan compleja culturalmente como la catalana. Teníamos que intentar abordarla de esta manera. Y saber ofrecerla al gran público. El libro de Nora va muy dirigido a los especialistas, a la gente del mundo de la historiografía, que en Francia son muchos. Nosotros nos dirigimos al ciudadano de a pie.

Es un libro de divulgación.

Es un libro de divulgación. Por lo tanto, artículos cortos. En el libro de Nora los artículos son de cincuenta páginas. Inmediatamente pensamos que no podíamos hacer grandes entradas que no aguantara un lector normal no especialista. Lo hemos fragmentado todo mucho más y hemos puesto más temáticas pequeñas, pero dentro de unos grandes capítulos que de alguna manera plantean la gran cuestión: la lengua y la literatura, los lugares de la memoria, los personajes y los hechos, los mitos y las leyendas… No un gran artículo digamos con todos los personajes, sino que los hemos seleccionado con pequeñas dimensiones para que pudieran entrar más.

Pierre Nora emprendió con su libro porque, según dijo –aunque a nosotros eso nos haga reír un poco–, la historiografía francesa estaba llevando la identidad nacional del país a la destrucción… Si un historiador francés alerta de la destrucción de la identidad francesa, imaginémonos qué debe pensar un historiador catalán…

Creo que exagera. Tiene razón, sin embargo, en el hecho de que está desapareciendo mucho el concepto de cómo se ha formado la identidad. Es decir, ¿cómo han aparecido los franceses? Los franceses no han surgido por decreto de un rey. Hay toda una serie de valores, de narrativas, de referentes, que van construyendo una identidad que hace cercano al vecino, para entendernos. En algunos aspectos lo ves diferente, pero en otros lo ves muy igual. Eso es historia. En el discurso de muchos historiadores eso había desaparecido. Se daba casi por hecho. Hay un libro muy bonito que explica cómo pasan de campesinos a franceses. Este es el problema de las políticas nacionalizadoras. Aquí es igual. ¿Cómo llegamos a identificarnos los catalanes con mil años de historia?

La historia de Francia es, precisamente, el éxito de una gran política nacionalizadora. De una política que arrasaba las diferencias y convertía a todos los pueblos en franceses “nacionales”, estándares. La administración francesa –el aparato del estado, primeramente de la monarquía y después de las repúblicas– es un gran disolvente, un aguafuerte, muy eficaz…

Sí, pero Nora se preocupaba porque la identidad había desaparecido un poco del discurso de los historiadores. Como si fuera una temática que no hacía falta. Después de las aportaciones de los historiadores románticos, de haberlas superado, esta manera de interpretar los hechos se consideraba poco científica.

¿Memoria e identidad se retroalimentan? ¿Van ligadas?

La identidad se construye a partir de diferentes discursos de memoria. Puede ser una memoria, digamos, más ideológica o política. Hay otras con más referentes históricos. Otras que se forman a partir de tu pequeño territorio donde vives… Con todo esto vas construyendo… Y claro, cada uno, cada individuo, siente más cercanos unos referentes. O los asimila mejor. Los considera más propios que otros. Y eso es normal.

¿Y eso es la identidad?

Sí. Y es variada y plural. Porque dentro de la identidad puede haber contradicciones y enfrentamientos. Puede haber guerras civiles…

Por lo tanto, en la memoria también. Grandes discrepancias y enfrentamientos…

Las memorias son plurales, también. La historia es otra cosa. La historia es la construcción que hacen los historiadores profesionales sobre el pasado, que se basa en documentos y en pruebas fehacientes, comprobables y revisables. La memoria es muy subjetiva. Tú, por diez mil cosas de tu vida, te sientes más identificado con ciertos aspectos. Unos vienen de familia, otros del territorio, otros de tradiciones políticas o religiosas, de oficios también… Podríamos decir que cada uno tiene una memoria muy particular.

La complicación, por lo tanto, es…

Encontrar los elementos comunes. Los elementos que la unifican.

Por lo tanto, es muy manipulable.

Mucho. Primeramente porque varían según las coyunturas políticas, y a lo largo de la historia hay muchísimas. Se pone más énfasis en unos aspectos o en otros. Incluso hay episodios o tradiciones que parecen desaparecer y luego vuelven a aparecer. Y siempre hay los creadores, los divulgadores e incluso los manipuladores. Construcciones diferentes. Por ejemplo, Víctor Balaguer. Su historia de Cataluña del siglo XIX, primeramente, escrita en castellano…

Lógico por la época.

Lógico por la época en un país donde los pocos que sabían leer y escribir lo hacían en castellano. La mayoría hablaban en catalán, pero eran analfabetos. La historia de Balaguer está llena de exageraciones, de mitos y de leyendas, pero tiene una efectividad enorme. Después ya vendrán a corregirlo a posteriori los historiadores más profesionales, pero aquello tiene una capacidad de penetración y de identificación… La gente se entera de quién era Fernando el Católico, Rafael Casanova… Se entera gracias a eso. Aunque haya mucha exageración sobre los personajes y sobre los hechos. Pero tiene una eficacia divulgadora enorme.

El romanticismo es eso. Exageración, mitificación, pero gran divulgación… Entre nosotros, además, la Renaixença hace que tenga características propias diferentes…

Aquello resulta ser un fenómeno muy complejo y que tiene su eficacia. Eso se ve a finales del siglo. Después de cincuenta años la gente ve la catalanidad como un elemento de normalización e incluso de progreso. No es un residuo del pasado, antiguo… No, no. Eso se vincula también a la modernidad. Cosa que no es fácil, porque supone romper mucho con el romanticismo, que era visto como aquello de recuperemos el pasado casi como nostalgia. Como si el pasado hubiera sido mejor.

Walter Scott…

Exacto. Aquí, no. Al contrario. Y por otro lado, con valores de comunidad. Explicando de dónde venimos y a dónde queremos ir. Ese es el gran cambio al final de la Renaixença. En ese momento los modernistas ya miran hacia afuera. Salimos de aquí, vamos hacia afuera, pero sin renunciar al pasado.

La diferencia, precisamente, entre los renacentistas valencianos y los catalanes es que los primeros se contentan solo mirando al pasado. Recuperan la lengua estrictamente para la poesía, como un elemento inofensivo. En Cataluña, la Renaixença toma un gran vuelo y termina con una reivindicación de la modernidad y de la propia lengua para todos los usos…

La Renaixença acaba de forjar en Cataluña una lengua de uso habitual. Es decir, que es una contradicción hablar a una persona en catalán pero, a la hora de escribirle una carta, hacerlo en castellano.

La recuperación de la lengua en Cataluña asentada en la Renaixença es una cuestión de curas y burgueses…

Y de intelectuales…

Burgueses…

De procedencia burguesa, sí. Gente formada… Mucho periodista, también. Muchos escritores son periodistas, gente surgida de la prensa. La prensa y sus variantes –desde las revistas o las revistitas hasta los diarios– es el gran elemento de divulgación. Después vendrán los libros. Pero primeramente son las publicaciones periódicas.

Y aquí está el tercer elemento. La importancia de la industrialización en todo ese movimiento. La industrialización facilita todas sus pretensiones. Aparte de generar una clase, la burguesía, clave en todo el proceso…

Yo pienso que sí. De alguna manera, Cataluña y, sobre todo, el área de influencia de Barcelona… La importancia de Barcelona es capital, porque casi todo pasa en Barcelona, que tiene capacidad de absorberlo todo. En Barcelona es donde surge la prensa de masas, que es algo sorprendente. En 1900 Barcelona tiene medio millón de habitantes, de los cuales el 40 por ciento son analfabetos, pero se venden 200.000 diarios cada día. Eso significa que hay gente que lee tres o cuatro, porque los analfabetos no leen ninguno. La mayoría de esta prensa está en castellano, pero se va catalanizando progresivamente.

Déjeme que recupere una afirmación suya. Usted ha dicho que las memorias son plurales, pero en los últimos años la reivindicación de la memoria llamada histórica tiene un color muy concreto, la de los perdedores de la guerra del 36… Los postfranquistas o los neofranquistas no quieren saber nada.

Eso es una realidad curiosa. Durante los años del franquismo la memoria oficial era la del régimen. Las otras no existían. Cuando ha venido el cambio, los franquistas ni escriben ni dejan testimonios. Es excepcional encontrar un franquista catalán o valenciano que explique sus memorias, que explique por qué fue o es franquista. Es decir, se han avergonzado. O han desaparecido, porque existían. Y sus sucesores también existen, pero juegan a la contra porque ha aparecido una memoria que, de alguna manera, los desacredita o los cuestiona. Y no se atreven casi –salvo los de VOX– a divulgar su memoria. Este combate continuará, pero ellos cada vez estarán más desacomplejados, cada vez se atreverán más a cuestionar cosas de la república, de la guerra civil o incluso a intentar salvar el franquismo. A decir que el franquismo no era tan malo, que había uno bueno. Dicen o dirán que gracias al franquismo este país maduró y la gente pudo entrar en la democracia “sin violencia”. Por lo tanto, deberíamos casi agradecer a Franco que ahora tenemos la democracia. Este es un discurso que va calando.

Es una visión que proclama que las clases medias en España fueron posibles gracias al franquismo.

Porque la república era el caos, el sectarismo, la intransigencia… El país no estaba “maduro” para la democracia, y hemos tenido que pagar el peaje de cuarenta años de dictadura para estar en condiciones de llegar a ella…

Era el mismo Franco quien defendía esta teoría. Según él, los españoles no eran un pueblo apto para la democracia…

Y Laureano López Rodó decía: “Hasta que no haya mil dólares por capitán este país no estará preparado”. Primeramente, pues, había que desarrollar económicamente el país y luego la gente sería lo suficientemente madura para poder votar. Es un discurso perverso.

Eso mismo podría decir Putin de los rusos. Y para asegurarse de que no están preparados para la democracia él mismo se encarga de empobrecerlos… [Reímos].

Usted recoge una cita de Enzo Traverso en el libro, que habla de “memorias fuertes”, que son las que tienen estado, y de “memorias débiles”, que son las de las naciones que no tienen, y hace suya este análisis.

Yo pienso que sí. Porque, claro, la memoria sobre el hecho de que somos catalanes, que hemos tenido unas instituciones de gobierno importantes y que incluso a nivel europeo habíamos sido una gran potencia, eso desaparece del discurso oficial estatal a partir de 1714. Aquí solo existe España-Castilla…

España es Castilla.

España es Castilla. El resto es secundario. De eso, precisamente, se quejaba Víctor Balaguer, que decía que aquí no había otra historia que la castellana y que las únicas glorias españolas eran las castellanas. Este es el discurso oficial que se intenta imponer desde el comienzo del siglo XVIII. Y durante el XIX nos aplastan con eso. Como es lógico, hay una reacción. ¿Desde dónde? Desde la sociedad civil. Porque no hay instituciones propias. Los ayuntamientos y las diputaciones son sucursales del gobierno de Madrid. Costará mucho que instituciones como el ayuntamiento de Barcelona comiencen a hacer una política catalana. Nos tenemos que ir mucho al final del siglo XIX para que el ayuntamiento de Barcelona lo haga. La Galería de catalanes ilustres es de 1871. Porque interesa crear unos consensos y, como la Renaixença ha generado, digamos, un caldo de cultivo propicio, dicen: “Vamos a seleccionar catalanes”. Pero eso en el ayuntamiento de Barcelona veinte años antes no habría sido posible de ninguna manera. No se les habría pasado por la cabeza, porque en Madrid les habrían reprendido.

En esta línea, usted mismo hace años dijo que la memoria de los estados es fuerte, pero que en España este intento durante el siglo XIX fracasó. En el Primer Congreso Contemporáneo de España hizo una comunicación que resultó ser muy polémica…

Este ha sido un gran tema de debate, que aún dura. El discurso oficial de españolización a finales del siglo XIX en algunos lugares no ha penetrado. ¿Dónde no ha penetrado? Allí donde había sentimientos propios lo suficientemente fuertes para resistir y donde no veían lo suficientemente atractivo el discurso español para abandonar el suyo.

Eso solo es Cataluña y Euskadi.

Cataluña, Euskadi, un poco Galicia, algunos intelectuales –pocos, una minoría– valencianos… Porque, entre otras cosas, comparado con Francia, el caso español da por hecha la nación. Es decir, como hay un estado unitario, se piensan que la gente ya lo acepta. Como hay escuelas que imponen exclusivamente el castellano, ya todos se harán del imaginario que hay detrás de la lengua y de la historia de Castilla. Y eso está por ver.

¿El elemento aglutinador que nacionaliza con más efectividad a los españoles es la guerra del francés, la resistencia a los franceses, y los cambios políticos que produjo, como las Cortes de Cádiz o la constitución de 1812?

Los que lo intentan hacer serán, sobre todo, los liberales españoles. Pierre Vilar tenía una frase en este sentido con mucha gracia. Dice Vilar: “El caso español es una anomalía europea, porque en 1808 hay casi una unanimidad española contra el invasor napoleónico, pero en 1998 hay un divorcio”. Y se pregunta: “¿Qué ha pasado?”. ¿Qué ha pasado cuando el estado lo que ha hecho es reforzarse, centralizarse, ser más efectivo? ¿Cómo es que no ha creado españoles cuando había un caldo de cultivo con la Guerra del Francés que les habría permitido? La pregunta toma un sentido más concreto: “¿Qué ha pasado en Cataluña para que la españolización no haya penetrado o haya penetrado tan poco?”.

¿Quizás porque la industrialización genera unos empresarios y unas clases medias que consideran que defender la personalidad propia ya les conviene?

Y que no hace falta renunciar a lo que es propio para vincularse a la política, la economía y al nuevo mundo contemporáneo, que no es retrógrado, que no es arcaico. Uno de los grandes ataques que se hace contra el catalanismo dice que son unos reaccionarios, como los carlistas… Y ellos dicen: “No, al contrario”. El catalanismo triunfa cuando se presenta como más progresista y avanzado que el españolismo. Cuando pide asimilarse más a la Europa más avanzada. No a la España más atrasada.

Aunque sea una ucronía, sin la industrialización las cosas habrían ido de otra manera?

Seguramente. El caso más anómalo –y eso ya lo señaló Jordi Nadal– es que Barcelona es la única gran ciudad de Europa que participa activamente de la revolución comercial de los siglos XIII y XIV y de la revolución industrial del siglo XIX. No hay otra ciudad grande que esté en las dos grandes transformaciones. Y Barcelona, claro, es la capital de la industria de España. Barcelona y su periferia. Es la zona más dinámica del Estado. La más vinculada a las ideas liberales y económicas europeas. ¿Y qué pasa? Que aquí los intelectuales y los artistas no encuentran referentes en Madrid. Se tienen que ir a París. En Madrid no encuentran inspiración. Ni los escritores, ni los músicos, ni los pintores.

Además, si los empresarios y los ingenieros se iban a Manchester y a Londres a ver cómo lo hacían en las fábricas, sus hijos también tenían que viajar allí donde se cocía el arte o la literatura…

Exacto. Somos el territorio, de lejos, más vinculado a Europa.

¿Por qué se industrializa Barcelona?

Por una cosa bastante interesante. Eso precisamente es lo que estudió Pierre Vilar. El siglo XVIII hay una transformación en el campo catalán que permite especializarse para producir para vender fuera. Durante mucho tiempo la agricultura, casi desde la Edad Media, había producido para consumir. Poco para el comercio. En cambio, a finales del XVIII el aguardiente, los vinos, y después ciertos productos manufacturados textiles se producen para venderlos fuera. Eso triunfa. Eso da dinero.

¿Ayuda la situación geográfica del país, tan cerca de la frontera y con un puerto importante?

Sí. Y también por habilidades, por red, por moverse, por tener olfato. Aquí hay mucho empresario dinámico que ve qué hacen los otros, los de fuera…

¿Eso tiene que ver con la propia manera de ser? Es decir, ¿los catalanes son diferentes en ese sentido?

Para entendernos. A finales del XVIII espías industriales catalanes se pasean por toda Europa para ver qué hacen. Y traen de contrabando dibujos de las máquinas. “¡Mira qué hacen los ingleses! ¡Tenemos que hacer lo que hacen ellos!”. ¿Qué quiere decir? Que hay un carácter, un dinamismo. Llegan a la conclusión de que, si quieren exportar más, tienen que hacerlo como aquellos. Y si es posible, más barato. Este es el elemento que permite dar el gran salto.

¿Cómo es que no ha habido manera de hacer compatibles la identidad castellana –que se quiere la española– y la catalana? ¿Por qué siempre la castellana ha intentado diluir y sustituir la catalana? ¿Por qué los castellanos no la han visto como complementaria y no como rival si querían construir una España común?

En la mentalidad, primeramente del autoritarismo monárquico del Antiguo Régimen y después del liberalismo, la idea de Estado está vinculada a centralización y a homogeneización desde arriba. No a la diversidad. Para entendernos, hay muy pocas potencias federales auténticas.

Ya Castilla no era un artefacto federal, no era como Aragón…

La Corona de Aragón, sí. En Castilla había el rey de Castilla y los territorios sometidos. Se comen León y, en cuanto al País Vasco, el rey es el señor de Vizcaya y se acabó. Y a dominarlos. Era un territorio entonces pobre y poco interesante, montañoso y de medio salvajes. Andalucía depende de lo que es Reino de Castilla. Es la Castilla nueva conquistada, pero allí manda el poder real. Las Cortes no tienen la potencialidad que tienen en la Corona de Aragón. La lucha por estar presentes en el gobierno en Castilla termina con los comuneros. Pero, los comuneros, los liquidan y allí se acabó la historia. Monarquía absoluta. Y en la Corona de Aragón las instituciones tienen que aguantar hasta 1714, que es cuando las liquidan.

Con una excepción. Como la Corona termina a la vez con los comuneros de Castilla y los agermanados valencianos, el Reino de Valencia comienza a probar aquella medicina absolutista ya en el siglo XVI, aunque no pierda las propias instituciones. La Corte de la virreina Germana de Foix es eso.

Eso ha sido un poco estudiado, pero los valencianos lo conocéis bien. En todo caso, el País Valenciano resiste hasta Almansa, una batalla que tiene lugar unos años antes de la caída de Barcelona. La represión en Valencia es más brutal. Hay poblaciones que son destrozadas totalmente.

¿Qué le parece la frase: “Cataluña no ha sido lo suficientemente fuerte para separarse de España, pero al mismo tiempo España no ha sido lo suficientemente fuerte para asimilarla del todo”?

Eso es uno de los aspectos estos… En el libro hay un capítulo que se llama “El carácter de los catalanes” que es eso: entre el querer y el poder. El carácter catalán siempre ha sido especulativo sobre querer ser muy ambicioso y no siempre calcular la fuerza que tienes. Es evidente que este es un elemento fundamental de lo que podríamos llamar la práctica política del país: no intentar ir mucho más allá de lo que en realidad puedes. Lo que pasa es que eso es muy fácil de decir, pero luego hay coyunturas que a veces facilitan ir mucho más allá de lo que pensabas. Un pequeño ejemplo: el acto de audacia de Francesc Macià el 14 de abril del 31. Macià proclama la república catalana y después ya negociaremos. Pero yo proclamo esto. Esto es república catalana. Se asustan los republicanos de Madrid y tienen que venir a negociar. Bueno, quedamos con una Generalitat. Si Macià no llega a proclamar esto, si se queda solo en república española, aquí no hay autogobierno catalán.

Aquí se ha proclamado una independencia hace cuatro días que no ha tenido los mismos resultados…

No. Pero aquí no se tuvo en cuenta lo que llaman la correlación de fuerzas. El 14 de abril del 31 Macià se beneficiaba de una monarquía que se hundía. Un rey huía. Había un vacío de poder. Lo tenemos que aprovechar…

El 6 de octubre de 1934 Lluís Companys lo intenta, pierde de vista la correlación de fuerzas y recibe en toda la cresta…

Exacto. Y aquí en octubre del año 2027, si en lugar de haber jugado tan fuerte, se hubiera hecho una jugada de decir: “Ah, ¿sí? ¿No estáis de acuerdo con este referéndum? –estoy especulando–, pues, convoco elecciones. Candidatura unitaria independentista”. Uuuuuuuu… Si sacan el 70 por ciento de los votos, que después de las palizas del 1 de octubre era posible, entonces te puedes presentar a nivel europeo y decir: “Señores, los resultados son estos. ¿Negociamos o no?”.

También eso es una ucronía…

No, no, pero bueno, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que hacemos trampa, porque sabemos lo que ha pasado después del 27… Je, je.

No sé si es hacer trampa advertir que, incluso haciendo eso, el poder judicial español habría hecho lo mismo que hizo… Podían haber convocado elecciones, pero el gobierno y el presidente que las hubiera convocado habrían ido igualmente a la cárcel o al exilio…

Quizás sí y quizás no. Estamos especulando mucho. Y eso no es propio de historiadores. [Ríe].

Muy bien. Hablemos de historiadores. Pere Anguera ya había avanzado en todo este camino que ahora despejan también ustedes, ¿no?

Había sido el iniciador, sí. Mi buen y gran amigo Pere Anguera fue el primero que vio esto. Él hizo un libro excelente sobre la lengua: El català al segle XIX, de llengua del poble a llengua nacional. Después sobre Els Segadors, sobre la senyera, sobre el Sant Jordi… Es decir, hacía librillos que eran elementos básicos de esta simbología identitaria, pero lamentablemente nos dejó demasiado pronto.

De la misma manera, Joan Fuster y Joan Reglà publicaron El Bandolerisme català, la literatura i la llegenda, que era poco o mucho el mismo intento…

Sí, sí, sí.

Trabajar en un mito…

Claro, porque el bandolerismo es uno de esos mitos contradictorios. Siempre se ha querido buscarle la cara buena.

Porque eran “¡los nuestros”! [Ríe].

Eran los nuestros, pero también eran una pandilla de bestias. ¿Por qué? Es interesante ver cómo el pueblo los dignifica. Son canciones y poemas que…

Esto es como Robin Hood en Inglaterra o Bonnie y Clyde en Estados Unidos…

Porque iban contra el poder. En el primer caso la banda de Robin Hood robaba a los ricos y lo repartía entre los pobres.

O no, pero en todo caso iban contra los ricos. Y la gente siempre ha estado muy harta de los ricos. ¿Qué es peor, sufrir a los bandoleros o sufrir al poder?

Las contribuciones, los abusos de los grandes propietarios… ¡Uf!

Continuemos, si quiere, con los historiadores. Ferran Soldevila, la pasión; Vicenç Vives, la sistematización y la mirada económica; Pierre Vilar, la mirada marxista… Son una tríada magnífica…

Hemos tenido una historiografía muy buena. La combinación y la continuación de estos tres es Josep Fontana, con sus estudios sobre la identidad. El libro de Fontana, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, absorbe todo eso. Fontana se consideraba discípulo de Soldevila, de Vives y de Vilar, que, además, no son tan contradictorios como algunos han querido ver. Son bastante complementarios. Cada uno pone énfasis en algunos aspectos, que no eran contradictorios. Fontana se proclamaba siempre discípulo de los tres. A la hora de divulgar, el libro de Fontana, que es sensacional, llega a un público muy limitado. Porque es un libro que, por la forma en que fue escrito, atrae a gente ya entrada en el mundo de la historiografía. En cambio, con La memòria dels catalans intentamos llegar a un público más grande, de gente culta, pero no tan expertos ni tan conocedores.

Josep Fontana afirma que “la identidad es una realidad que nace de una larga experiencia compartida, no un producto de la tierra o de la sangre”. De acuerdo. Pero ¿qué se puede compartir en un país con gente –cuatro o cinco millones– que ha llegado en los últimos sesenta o setenta años en aluviones masivos? ¿Se pueden compartir experiencias cuando hay tantas procedencias, tanta gente con orígenes y valores tan diferentes?

Estos son los grandes retos. Durante las décadas finales del franquismo llegan a Cataluña dos millones de personas, mayoritariamente andaluces, gente bastante desconocedora de la realidad catalana, de su mundo cultural, y que el poder hace todo lo posible porque continúen viviendo en Cataluña como andaluces. Pero ¿qué ha pasado en veinte años? Ellos y, sobre todo, sus hijos progresivamente se arraigan. Se dan cuenta de que no son temporales. Ellos no quieren volver a Andalucía. Aquí viven mucho mejor que allí. Por lo tanto, quieren ser del país. Quieren ser los nuevos catalanes. Y una forma de identificarte con el país es progresivamente aceptar muchos de los rasgos identitarios también como tuyos. Progresivamente, la lengua, la cultura, la cultura, los referentes… ¡El Barça!

Sí, porque no sé si Montserrat puede ser un punto válido de coincidencias…

Montserrat, no, pero el Barça, sí. Y quizás el excursionismo. Y quizás ciertas cosas del ocio, la participación en las fiestas… Progresivamente los encuentras haciendo de castellers, integrándose… No se debe ser catalán al cien por cien para formar parte de una colla castellera.

Por lo tanto, “la larga experiencia compartida” de Fontana acaba siendo una corta experiencia compartida solo en algunos puntos que pueden encajar estas realidades?

En algunos aspectos más que en otros. Por ejemplo, y eso sí que es bastante generacional, los que llegan siendo maduros a Cataluña difícilmente acabarán hablando bien el catalán, pero sus hijos, si han nacido aquí, aunque los primeros años todavía vayan a escuela castellana, en cuanto quieran moverse en el mundo social de barrio y económico, se irán catalanizando. Unos más y otros menos.

Y entonces, cuando eso todavía era un intento, una incógnita, porque hablamos de barrios y ciudades totalmente homogéneos de esta nueva realidad, llegan dos millones más…

Este es el gran reto actual, sí. Estos dos millones que han llegado en el siglo XXI y que mayoritariamente son ciudadanos nacidos fuera del Estado español. Una parte ya se ha nacionalizado. Otra, un millón y medio, todavía están pendientes de recibir la nacionalidad española, pero la conseguirán tarde o temprano. Con problemas, pero la conseguirán. El problema es que muchos de ellos son sudamericanos que ya vienen con un bagaje de cultura y lengua castellanas y que consideran que tal vez no tienen por qué hacer el esfuerzo de vincularse a la catalanidad, porque con su mundo cultural ya tienen suficiente. Creo que este es el gran reto. Cómo debemos plantear a estos colectivos que han llegado a un país que, evidentemente, no les pide que renuncien a su lengua y a su cultura, pero sí un esfuerzo. Deben hacer un esfuerzo para ver que este es un país que tiene rasgos propios a los que se deben vincular. Y aquí también debe haber la habilidad por parte de los políticos y de las políticas públicas. Sin violentar a esta gente con exigencias excesivas, deben llevarlos a la normalización de entender que han llegado a un país que tiene unas tradiciones, una historia… Y si quieren estar bien arraigados, deben hacer un esfuerzo que va más allá de simplemente trabajar aquí…

De acuerdo. Pero si tú ya tenías dos millones y te llegan dos más, en tan poco tiempo, ¿tienes esta capacidad asimiladora tan fuerte y decidida para integrarlos a todos?

Si tienes pocos instrumentos públicos, tendrás dificultades. Aquí yo creo que se deben saber hacer bien las políticas públicas. No solo la escolar, sino otras. Con medios. Formas incluso de ocio, de sociabilidad. Por ejemplo, el otro día explicaban que una escuela del Raval de Barcelona, donde me parece que hay niños de 86 nacionalidades diferentes, está construyendo unas colles de castellers donde están todos. Y en estas colles cada vez se habla más catalán.

¿Y eso nos lo tenemos que creer tal como lo explican?

Así me lo han explicado. Están comenzando, pero me parece que este es un camino…

Quizás no hay otra alternativa, sí. Es usted quien dice que “las colectividades no son eternas ni inmutables”. Con esta nueva realidad la colectividad catalana entendida como se ha entendido en los últimos siglos puede mutar en algo bien diferente. Pero ¿cómo será esta mutación?

Mira, la identidad catalana se ha construido mucho alrededor de la lengua y de la cultura. Mucho. Así como los irlandeses perdieron la lengua, porque no tenían una cultura escrita potente, Cataluña ha tenido la suerte de que en el siglo XIV y XV ya había una cultura, unas manifestaciones literarias de las más brillantes de Europa. Eso de alguna manera nos ha servido para partir de un fondo que no podía desaparecer fácilmente, aunque lo intentaron. La batalla pasará en parte por el uso de la lengua y los referentes culturales. No exclusivamente, pero sí en buena parte.

¿Se imagina una Cataluña sin lengua catalana?

Es difícil de imaginar.

¿Tan definitorio es este rasgo de identidad?

Hasta ahora, sí. Hasta ahora lo ha sido históricamente. Ahora, yo no… No sé qué puede pasar. Claro, si nos ponemos a especular, dentro de cien años, ante el chino y el inglés, es que quizás también habrá desaparecido el italiano!

Hombre, si el problema es saber quién desaparecerá antes… También puede acabar desapareciendo el español…

Somos mucho más débiles que el español. El español tiene bastantes estados detrás. Cataluña ni siquiera tiene un estado. Evidentemente, no es comparable. Pero la lengua ha sido un elemento básico y yo pienso que lo continuará siendo, porque muchos catalanes somos conscientes de que, si perdemos esta batalla, perderemos también otras.

¿Es lógico que cuando un catalán se encuentra ante una persona que no conoce, de fuera, abandone el catalán a la primera? ¿Es lógica esta deserción tan bestia cuando la pervivencia del catalán también depende de estas actitudes individuales?

Esta práctica… Hay gente que dice: “Es una forma educada de relacionarte”. No. Si no es que sea un extranjero absoluto que acaba de llegar. Si es una persona que lleva cinco, diez o quince años aquí, tú le tienes que hablar en catalán. Es él quien tiene que hacer el esfuerzo.

Eso es lo que pasa en un país normal. En un país normal eso es banal, no se lo plantea nadie.

Porque este no es un país normal. En Francia o hablas francés o se te ha acabado la película. Yo me he encontrado en estos barrios de Barcelona un bar con un cartel que decía: “English only”. Eso es para denunciarlo. No puede haber un establecimiento público en Cataluña que diga «English only».

Es curioso que en las universidades catalanas el inglés ahora tenga un rango que sin dictadura no había recibido el castellano. En defensa del inglés ahora se oyen los mismos argumentos que antes se soltaban para justificar la hegemonía total del castellano. El mismo mundo universitario que rechazó dar este estatus al castellano ahora lo acepta en el caso del inglés.

Eso es un error. Una cosa es que ciertos cursos, ya sea por el formato o la especialización, se hagan en inglés, pero que eso se vaya generalizando en detrimento del catalán debería motivar una reacción de las universidades y del gobierno.

Antes usted se refería al poder de la prensa escrita en la Cataluña de comienzos del siglo XX, pero es curioso también que en su libro cuando abordan el mundo de la comunicación no hablan de ella. Tratan la televisión, la radio, internet, pero no de la prensa de papel ni de la digital…

Se habla de la prensa satírica y…

Eso es antes. Yo digo en la actualidad.

Es evidente que este podría haber sido un tema de referencia. Nosotros, sí, hablamos de ello, pero… Abordamos si dedicábamos un capítulo especial o no… En buena parte la prensa salía en la práctica de los intelectuales, de la lengua, de los escritos literarios, que durante mucho tiempo la utilizaron… Posiblemente ha sido una decisión criticable, pero consideramos que un capítulo completo sobre prensa quizás no era necesario.. Quizás nos equivocamos… [Ríe].

¿Cómo se puede construir una identidad propia fuerte sin un cine potente?

Este es uno de los retos que plantea en el libro Isona Passola en su artículo. Es decir, ¿cómo construir un cine catalán? Eso es una industria. Implica una infraestructura y recursos que no son fáciles de encontrar. Yo pienso también que hay el problema de los guionistas. Una idea o una historia lo suficientemente atractiva para que la gente la siga.

Hombre, de historias, hay. Quizás lo que no hay es una industria fuerte…

Sí. Y no es suficiente con pequeñas ayudas públicas. Este también es un tema… Cataluña ha tenido algún momento con una cierta industria de cine. Antes de la guerra había los grandes estudios Orphea, que se quemaron y desaparecieron… Y desde hace mucho tiempo eso no se ha repetido.

Hubo después una industria cinematográfica más o menos potente, pero industria española al fin…

Sí, que hicieron un pueblo del Far West por Esplugues, donde rodaban spaghetti western, pero nada más… Este es un tema complejo.

¿Conoció usted a Joan Fuster?

Sí. Estuve en su casa bebiendo whisky, como era preceptivo, como tocaba.

¿Sabe que, si ahora leyera su Memòria dels catalans, se enfadaría mucho?

Sí, ya sé que los valencianos, que algunos valencianos, me pueden reprochar que este libro se debería haber hecho a nivel de Países Catalanes. Yo les explicaría dos cosas. La primera –y eso lo hablamos como es lógico con la editorial– es que, para sintonizar con los otros dos libros de la colección, que eran de alcance catalán, este tenía que continuar teniendo el mismo alcance, la misma intención. Y después otra cosa. Si lo hiciéramos con un alcance de Países Catalanes, con los referentes valencianos, mallorquines, de la Cataluña Norte, de Alguer, habrían salido 2.500 páginas, y eso era bastante inviable. Ya sé que es un tema opinable, de debate como es lógico…

Había un proyecto, no sé si usted lo sabe, que lideraba Antoni Furió. Yo estuve involucrado, porque vino una vez aquí con… ¿Cómo se llama? El gran prohombre de la valencianidad… ¡Con Eliseu Climent! Traían un proyecto de hacer algo mucho más limitado en materias, pero de alcance Países Catalanes. Aquel proyecto –diría que sobre todo por razones empresariales– no salió adelante. Yo frené este esperando a ver qué pasaba en Valencia, tuve conversaciones con Antoni Furió, pero cuando él me confirmó que no lo podían seguir dije que tiraba adelante el mío. Por lo tanto, este lo frené porque, si salía uno desde Valencia, seguramente lo habría secundado.

Me gustaría terminar con tres o cuatro aspectos del libro que me han llamado la atención. Somos un país que ni siquiera tiene claro cuándo aparece por primera vez el nombre de Cataluña ni el gentilicio de catalanes… [Ríe]. Tanto símbolo, y los catalanes no saben ni por qué se llaman catalanes! [Ríe].

Bueno, hay un artículo que lo explica…

No lo precisa. No llega a ninguna conclusión.

Bueno, sí. Presenta las diversas teorías, algunas de más creíbles y –digamos– más sustentadas científicamente, otras más especulativas, pero, claro… Hay aquella crónica italiana en la que los pisanos intentan asaltar el país y que desde aquí les dicen: “¡Somos catalanes, somos cristianos!”. Primera referencia de unos que se definen como catalanes. Me parece que es del siglo XI. Me parece que tenemos un reto los historiadores…

Descubrir la partida de nacimiento del nombre del país.

Sí. Es eso.

La sardana. Esto es una creación de los noucentistas. En Cataluña no bailaba sardanas casi nadie al final del siglo XIX y ahora es la danza que la representa…

En Torrella de Montgrí hay una placa en la plaza que dice que allí se bailó la primera sardana.

Es un caso de éxito total. Hay que felicitar a los inductores…

Aquí hay algo que debe destacarse. En el libro se habla poco de ello, pero vale la pena hacerlo. Francesc Cambó es uno de los responsables. Porque Cambó cuando es concejal en el ayuntamiento de Barcelona, en las fiestas de la Mercè del año 1902, ¿sabe qué hace? Lleva todas las tradiciones catalanas a Barcelona. Los de la Patum, los Bordegassos, los no sé qué… Y entre todos ellos, la sardana. Y hacen en Barcelona el primer concurso de sardanas. Entre otras cosas porque Cambó, como buen ampurdanés, sabía bailarla. Sabía cantar y repartir. Hacen un concurso e incluso dan un premio. Y es el ayuntamiento quien lo ha montado. A partir de entonces, ¿qué pasa? Los catalanistas ligan sus aplecs políticos a dos cosas: cantar Els Segadors y bailar sardanas. Eso se esparce con la Solidaritat Catalana. En los mítines de Solidaritat de 1907, en todas partes, después de los discursos, acaban cantando Els Segadors y bailando sardanas. Este símbolo, que es del catalanismo político, arraiga tanto, que en los años 40 ya no es del catalanismo, es de la catalanidad. Muchos que no son catalanistas lo aceptan como danza catalana. No como la danza de los catalanistas, sino como la danza de los catalanes. Si además, primeramente la dictadura de Primo de Rivera y después la de Franco la prohíben o la persiguen, razón de más…

Pero mire si los mitos o los símbolos, viniendo casi de la nada, se pueden esparcir en poco tiempo… Me gustaría preguntarle también sobre la retirada de monumentos. El libro hace una referencia extensa y explícita sobre esto… Y además, estas polémicas son recurrentes.

Podemos llamarlos monumentos incómodos.

Pues eso. Monumentos incómodos. ¿Usted habría retirado los monumentos de Franco?

¿Los monumentos de Franco? Yo los habría llevado a un museo. No se deben destruir. Se deben guardar y explicar. Salvo aquellos tan espectaculares como Cuelgamuros o Valle de los Caídos. Eso no lo puedes volar, para entendernos. Ni tiene sentido quitar esa gran cruz. Pero sí que debes explicar quién ideó eso, con qué medios, quién lo hizo a pico y pala, y cómo se ha utilizado políticamente. Un poco para denunciarlo, para mostrarlo como un elemento significativo de qué era el franquismo.

¿Y retirar los restos de Franco y de José Antonio?

Yo pienso que sí, porque, si ese es un templo público, en los templos públicos no debe haber personajes incómodos. Que vayan a un cementerio privado y que la familia haga lo que quiera con ellos.

Ha hablado antes de la Galería de las estatuas. Es uno de los episodios menos conocidos y más drásticos de la historia simbólica del franquismo. En el actual paseo de Lluís Companys había ocho figuras ilustres de la historia de Cataluña. Después de la guerra fueron retiradas y se aprovechó el bronce fundido de cinco de estas estatuas –el conde Ramón Berenguer el viejo, el jurista Pere Albert, el arquitecto Jaume Fabre, el cronista Bernat Desclot y el conde Guifré– para volver a esculpir la de la Virgen de la Merced que hay sobre la basílica…

Creo que no. Estas cinco se fundieron para hacer la estatua de la victoria franquista del Cinc d’Oros y las otras se desmontaron y se guardaron en almacenes municipales. Se han podido recuperar algunas, incluida la de Rafael Casanova, que unos trabajadores del ayuntamiento escondieron…

¿El bronce no fue fundido para hacer la estatua de la Virgen de la Merced?

No tengo esta constancia… No digo que no, pero yo no tengo esta referencia. Lo que sí sabía es que la de la victoria de Franco en el Cinc d’Oros venía de fundir algunas de las estatuas de la época republicana.

Una de las esculturas que más debate ha causado es la de Antonio López, marqués de Comillas. La derriban en el 36 y funden el bronce. Frederic Marès la reproduce en piedra durante el franquismo y, finalmente, el ayuntamiento que preside Ada Colau la retira en 2018 acusándolo de negrero… Es un monumento de ida y vuelta…

Antonio López no era negrero, en el sentido de propietario de barcos que transportaban esclavos. Compraba y vendía esclavos, que viene a ser lo mismo. Compraba los esclavos que le traían, los vendía y hacía negocio.

Era esclavista…

Era esclavista e incluso en 1870 cuando se discute la posibilidad de abolir la esclavitud se apuntó a los Círculos Hispanos Ultramarinos, que iban en contra de la abolición, y es un militante a favor de la esclavitud.

¿Era necesario retirar esta estatua?

Yo siempre he dicho lo siguiente: el señor Antonio López, que vivió cuarenta años en Barcelona y en Cataluña, en su testamento no dejó nada ni para la ciudad ni para el país. Por lo tanto, este hombre es un desarraigado. ¿Qué le debe Cataluña al señor López?

Por lo tanto, hicieron bien retirándola…

Creo que las ciudades y los pueblos deben honrar a aquellos personajes que de alguna manera se sienten relativamente vinculados. ¿Qué hizo por Cataluña el señor López?

El Poble Espanyol. Ahora es inofensivo, pero cuando se construyó, durante la dictadura de Primo de Rivera, era un signo muy claro de homenaje a la unidad de las ciudades y los pueblos de España…

Ya no hay polémica sobre eso, porque el Poble Espanyol tiene su gracia. Pronto celebraremos su centenario, porque se levantó para la Exposición del 29. Hay un libro muy bonito de Soledad Bengoechea sobre su historia. Sí, es un proyecto político de la dictadura en el que una serie de intelectuales catalanes recorren toda España para buscar los edificios que deben copiar. Aquello tiene un gran éxito y este discurso identitario españolista no acaba de cuajar. Por eso, cuando termina la Exposición, ya en época de la República, no lo tocan. Continúa. El franquismo intentó utilizarlo, pero con poco éxito. Y yo recordaría que el primer año que hubo carnavales autorizados, que me parece que es 1976, la fiesta se hizo en el Poble Espanyol, donde fue toda la juventud de la Barcelona de entonces, que, de franquista, no tenía nada, y que se lo pasó muy bien. Esa juventud se hizo dueña del Poble Espanyol. Por lo tanto, ya ha perdido la connotación inicial que se le quería dar. ¿Tiene sentido quitarlo? Quizás no.

La última. La estatua de Colón. El catalanismo nunca la ha mirado con buenos ojos. Y ahora hay quienes piden su retirada porque Colón fue el inicio de lo que se ha visto como el genocidio indígena en América.

El revisionismo histórico es peligroso. Porque ¿dónde terminas con este discurso?

Las estatuas de Jaime I deberían ser retiradas por la matanza de árabes que hizo en Mallorca, por ejemplo…

¿Y los romanos? Hacían lo mismo. Augusto, que incluso tiene la Vía Augusta, y mira tú… Si aplicamos este revisionismo a toda clase de personajes y etapas en las que ha habido una violencia injustificada, nos quedarían bien pocos. Usted mismo lo ha dicho. Jaime I en Barcelona tiene una estatua al lado del ayuntamiento. En Mallorca es un genocida. Liquida la población musulmana. Entonces, ¿tenemos que quitarla? Yo pienso que debe haber un cierto relativismo. ¿Hasta dónde llegamos en este escrutinio de juzgar desde el presente aventuras del pasado? Debemos denunciarlo, sí. La conquista de América fue una conquista religiosa y militar que iba a explotar, a quedarse con aquel territorio y a esclavizar a la gente. Nada de obra civilizadora. No tenía nada de civilizadora. Aquello era una conquista, como eran las conquistas de los romanos, para entendernos. Este territorio ahora es nuestro y somos los propietarios de todo. De las tierras y de la gente. y eso se debe denunciar. Ahora, ¿eso implica que todo personaje histórico que esté vinculado a ello debe ser desterrado de la selección de personajes a reivindicar? No nos quedarían muchos. Algún cura y alguna monja.

Su padre, Martí de Riquer, escribió un libro sobre su linaje: Quinze generacions d’una família catalana. Hay muy poca gente que pueda hacer eso. Esta cadena es maná para un historiador…

Claro. Es la suerte de tener documentación guardada por los antepasados, que conservaron toda clase de papeles, correspondencia, documentación alrededor de las propiedades, testamentos… Pero también cosas a veces bastante curiosas. Por ejemplo, pequeñas facturas de cuánto costaba poner el herraje a las mulas. Afortunadamente, todo esto guardado permitió a mi padre seguir un hilo conductor de los Riquer desde el siglo XIV hasta ahora.

Eso también conlleva una responsabilidad: continuar y dar honra a los antepasados… [Ríe].

Intentamos hacerlo. Yo esta documentación, que heredé, la he depositado en el Archivo Nacional de Cataluña, disponible para la consulta de todos los estudiosos. No se ha quedado como una cosa de la familia. Debe estar a disposición de todos. Y han ido bastantes estudiosos, a partir del libro de mi padre, para consultar lo que les interesa, como una abadesa que escribe catalán muy bien en el siglo XVIII. Una de las pocas mujeres que escribe un catalán fantástico. Pues, allí están las cartas para quien las quiera consultar.

¿Me permite una última curiosidad? Usted militó en Bandera Roja…

Sí, señor.

¿Cómo se aclaraba usted con su padre?

Muy fácil. No hablábamos de política. [Ríe].