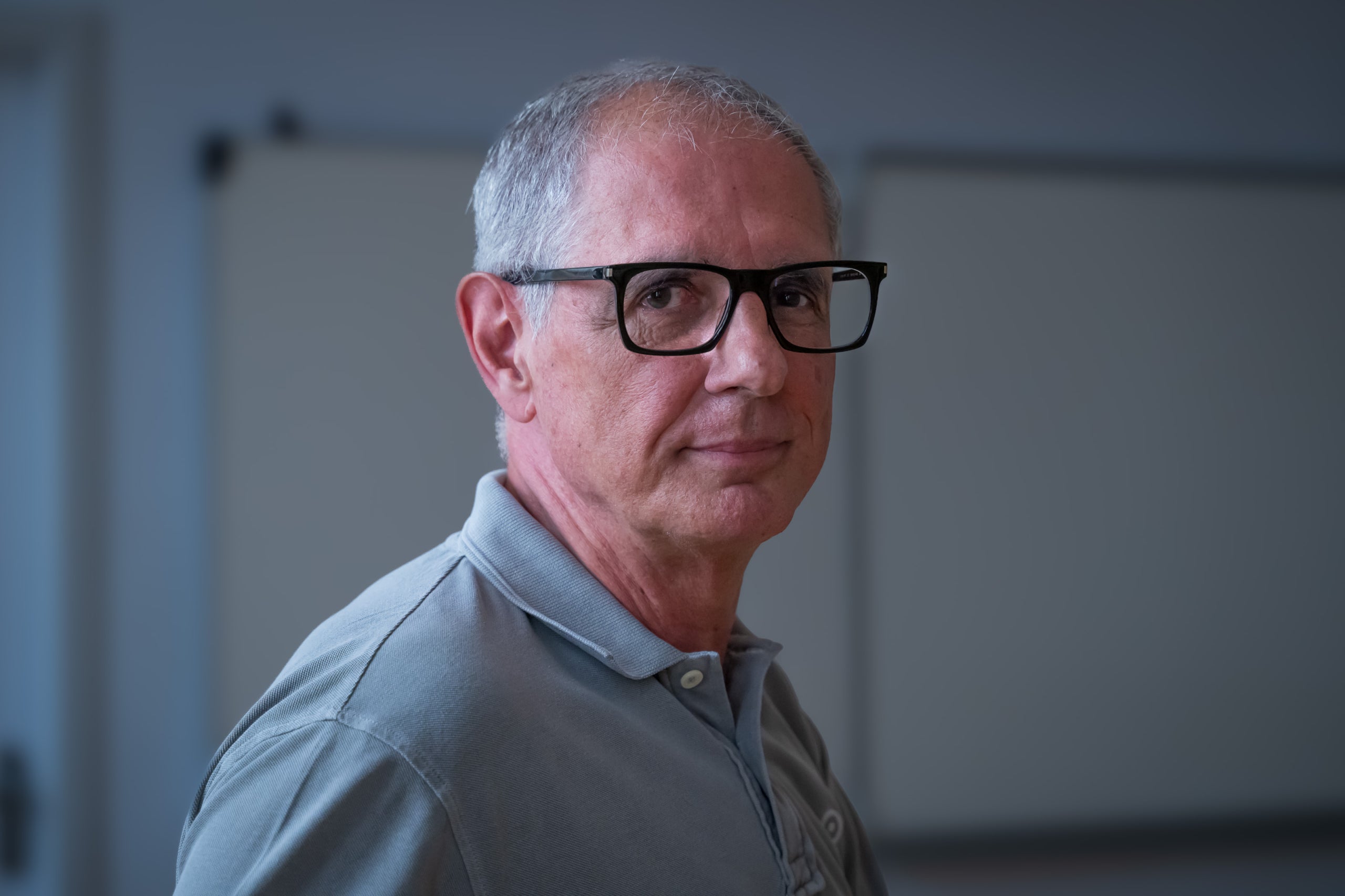

Josep Maria Vilajosana (Cardona, 1962) es, sobre todo, un gran profesor de Derecho. De palabra pausada y reflexiones bien construidas, ejerce como catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, donde fue decano de su facultad. También fue magistrado en la Audiencia de Barcelona y es presidente de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. Este año ha vuelto a coordinar el siempre interesante curso de Derecho en la Universidad Catalana de Verano (UCE). Vilajosana, como buen filósofo del derecho, no se conformó con poco y en dos sesiones intentó responder a la pregunta «si es compatible el nacionalismo con la democracia liberal«. Una pregunta lanzada con bala, porque es la que utilizan muchos partidarios de bloquear el derecho a la autodeterminación y la usan para cargar contra los nacionalismos que no son de estado. Vilajosana reflexiona sobre esta cuestión con el Món. Las respuestas, argumentos.

Como profesor, ¿son compatibles la democracia liberal y el nacionalismo?

Es un reto ideológico muy fuerte, porque hasta ahora todo esto parecía un debate que nadie se atrevía a hacer y tampoco afrontaba del todo. Bueno, tradicionalmente, al menos desde algún sector, digamos, no doctrinal, básicamente, decían que había una incompatibilidad.

¿Por qué?

Porque la democracia liberal está basada en una serie de principios que apuntan más bien a que los derechos deben ser individuales, porque si hay un principio de autonomía del individuo, la libertad se predica de los individuos. Si hablamos de la dignidad humana, esto se predica de cada una de las personas. Por lo tanto, cuando introduces una perspectiva de alguien que es nacionalista, cuando se introduce la idea de nación, la doctrina dominante dice que esto es contrario a la democracia liberal. Partimos de la hipótesis de que queremos que nuestros estados sean democracias liberales, y esto va ligado, si quieres que lo que defiendes esté legitimado, al hecho de que esté de acuerdo con los principios de la democracia liberal.

¿Y el nacionalismo no lo está?

La pregunta es: si defiendes posiciones nacionalistas, ¿te enfrentas a la democracia liberal y, por tanto, no está legitimado? Este era el planteamiento sobre el cual he querido reflexionar. Pensemos en ello. ¿Son realmente incompatibles los principios propios tanto de la democracia como de la parte liberal que tiene la democracia liberal con el nacionalismo? Hay que ver primero qué podríamos entender como un argumento nacionalista y cada una de sus previsiones, si realmente son incompatibles o no.

Un momento, vayamos por partes. Primero, ¿qué significa nacionalismo hoy en día?

Hasta ahora, lo que hemos visto, sobre todo en el siglo XX y principios del XXI, es que el nacionalismo más duro, desde el aspecto peyorativo, si me permites, es el nacionalismo de estado. Más bien, están los nacionalismos que no son estado. Este es el problema del nacionalismo banal.

¿Nacionalismo banal?

Sí, el que ya tiene todos los derechos reconocidos como nación. Un nacionalismo que evidentemente ya no tiene por qué reclamar nada desde posiciones nacionalistas porque ya los tiene.

De todas maneras, ejercen de nacionalistas.

Evidentemente. Hay profesores a los que yo tengo una gran admiración desde un punto de vista intelectual que pueden hacer toda una conferencia en contra del nacionalismo, y al terminar la conferencia afirmar que el castellano no se lo toquen. El catalán lo pueden tocar, pero el castellano no, porque es su lengua. Es decir, es complicado desde esta perspectiva hacerle entender a alguien que ya tiene reconocidos todos los derechos que van asociados a las reclamaciones nacionalistas. ¿Por qué los reclaman los que los reclaman? Porque no los tienen. Si los nacionalistas catalanes consiguieran todo lo que reclaman, dirían que dejan de ser nacionalistas catalanes.

Pero es un punto absurdo, porque seguirían siendo nacionalistas catalanes, porque defenderían la nación.

Evidentemente. Lo que ocurre es que desde otra posición, una posición más de fuerza. Cualquier ataque que recibieran, su reacción sería la defensa de la identidad catalana. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que cuando ya lo tienes, no lo percibes. Por tanto, ¿qué entenderíamos hoy día por nacionalismo? Aquí habría muchas cosas que decir.

¿Cuáles?

Me enfoco en un argumento que me parece que es el definitorio de una posición nacionalista. Se podría resumir diciendo que las naciones tienen derecho a la autodeterminación y, por tanto, esto se puede concretar en el argumento de que, si las naciones tienen derecho a la autodeterminación y Cataluña es una nación, entonces tiene derecho a la autodeterminación. A mí me parece que es un argumento nacionalista que implica primero que consideras que existen las naciones y esto algunos lo discutirían; y otro que las naciones tienen derecho a la autodeterminación, que es una cuestión normativa. La otra es una cuestión descriptiva. Existen o no existen.

Dos partes, entonces, para entender nación

Hay que ver los ataques que podrían producirse a la tesis descriptiva. Existen o no existen naciones, y la segunda parte normativa es, admitiendo que haya naciones, si las naciones tienen derecho a la autodeterminación. Sostener estas dos tesis es el núcleo esencial de una posición nacionalista. Entonces, la pregunta es si sostienes esto estás contraviniendo alguno de los principios de la democracia liberal o no.

¿Y usted qué opina?

Después de reflexionar mucho podría defender que antes hay una posición ante las críticas de que el nacionalismo iría en contra de la democracia liberal y aquí es donde se puede caer en la tentación -que yo he estado próximo- de decir: olvidémonos de este problema de las naciones, que esto nos complica mucho la vida y simplemente reconozcamos si determinados grupos de personas que quieren constituirse en un estado tienen la viabilidad para hacerlo. Es decir, que quieran constituirse un estado y en este proyecto no cometan, pongamos por caso, un genocidio, si no van en contra de los derechos humanos, lo pueden hacer. Con independencia de si son o no nación.

Una tesis que tuvo muchos defensores.

Este argumento, que yo lo habría defendido, se remonta a los años 20 del siglo pasado, y es una tesis bastante radical: si hay un grupo de personas que quieren constituirse en un estado, pueden empíricamente hacerlo y tienen la capacidad suficiente de hacerlo pues, adelante. Esta idea no utiliza el término nación por ningún lado. Sólo es un grupo de personas que quieren constituirse en un estado. Esto otorga un argumento interesante para contrarrestar a los que decían que Cataluña incrementaba los problemas porque incrementar el número de estados genera problemas, más problemas de los que intentan evitar. La tesis es exactamente lo contrario: si tú haces el reconocimiento a toda la gente que pretende hacer esto con cara y ojos, se favorece la estabilidad.

Una independencia más no implica inestabilidad…

No favorece la inestabilidad el número de estados. Veamos, ¡no hay un número de estados mágico! Todo es en función de lo que haya de peticiones de reconocimiento o se sientan tratados adecuadamente. Depende de estas circunstancias, habrá el número de estados que surjan y si el número de estados está de acuerdo con lo que quiere la gente esto genera estabilidad, no inestabilidad. Este posicionamiento incorpora una nación como un grupo de personas, por tanto, también lo incorpora pero no hace descansar el argumento en el concepto nacional.

Entonces, ¿qué problema tiene?

¡Yo estaba bastante en esta línea por cierto! El problema de esta idea es interesante porque lleva al límite aquello que indiscutiblemente estaría de acuerdo con el principio legal y no le puedes reprochar nada. Está de acuerdo con la autonomía del individuo, respetas la dignidad humana de cada uno de los individuos y no hay ningún problema siempre que tú constituyas un estado, lo puedas constituir, y que no empieces a vulnerar los derechos de las minorías. Además, hay que tener presente que el estado del que te vas también debe seguir siendo viable, porque, si no, vulnerarías también los derechos de los demás. De ahí que defendiera el derecho a decidir en base a la Constitución española, porque precisamente sería la aplicación del principio democrático: la votación.

Un momento, ¿la votación?

¡Tú no puedes estar gobernando permanentemente un territorio en contra de la voluntad de los individuos! El problema de este planteamiento liberal a ultranza y que ya no necesita el concepto de nación es un problema típico, filosófico pero muy importante: la determinación del ‘demos’. Es decir, ¡cómo determinamos democráticamente quiénes son los que votan! Y esto es imposible, es un constante infinito, porque no puedes determinar democráticamente quiénes serán los que decidirán democráticamente.

¿Un problema sin solución?

Sí, esto es un problema que no tiene solución. En su momento, desde el Colectivo Praga [juristas y académicos a favor del derecho a decidir] lo salvamos alegando que en Cataluña no nos afectaba porque Cataluña ya tiene unas instituciones. Es decir, el punto de partida ya es este y ahora no nos pondremos a discutir si debemos decidir democráticamente que deben votar los catalanes actuales o deben ser una subclase, ¡no! Lo resolvimos con las instituciones, pero es verdad que intelectualmente queda el desafío.

Un desafío interesante.

El desafío se rompe si tú colocas el concepto de nación. De hecho, es lo que hacen todos los estados. Si un estado no tiene una nación, lo primero que intentan hacer es construirla. Es lo que el estado español ha intentado durante siglos. Esto se ve muy bien en la guerra de Sucesión, en que se habla de nación castellana y de nación catalana. ¡Ellos mismos hablan de esto! En el siglo XIX, afirman que hay que construir la nación española. Los catalanes que se van a Madrid también dicen que van a contribuir a la construcción de la nación española. Cuando tú tienes que construir algo es que todavía no existe. Lo que quiero decir es que no hay ningún estado que renuncie a tener una nación, por tanto, parece que el candidato idóneo para constituir el demos es la nación, tanto para los que tienen estado como para los que no lo tienen.

¿Y cómo eres una nación?

Vamos al argumento nacionalista. ¿Existen o no existen naciones? Se puede mostrar claramente que sí, en el sentido de que no son hechos naturales sino que son hechos sociales. La nación es como el dinero, que es una existencia social, porque necesitamos creencias y actitudes que vayan asociadas a estos billetes y darles un determinado valor. Esta idea del dinero la podemos aplicar a la existencia de las naciones.

¿Cómo?

Las naciones no existen como las montañas. El Canigó existe con independencia de lo que opinemos nosotros sobre el Canigó. Las naciones igual y esto es lo que yo quería mostrar: la existencia de una nación va vinculada a nuestras creencias, actitudes y a los comportamientos asociados a estas creencias y actitudes. Si dejamos de tenerlos, dejamos de tener la nación, y no estoy inventando nada, pero le estoy dando una cierta coherencia a lo que tradicionalmente se han llamado «elementos subjetivos de las naciones». ¿Cuándo acaba existiendo una nación? La nación existe cuando la gente cree que existe y actúa en consecuencia.

¿Una conciencia nacional?

La conciencia nacional es un estado mental que puedes tener tú, que puedo tener yo, pero los estados mentales son individuales ahora bien coincidimos con el objeto del estado mental. Es decir, tú crees que Cataluña es una nación, yo creo que Cataluña es una nación y entonces hacemos cosas que corresponden a nuestra creencia. Lo que acabamos haciendo es que exista la nación catalana, lo cual, a la inversa, es complicado porque esto es una condición necesaria para que exista: si no lo hacemos, deja de existir. De ahí la importancia del idioma.

¿El idioma hace la nación?

En nuestro caso es vital, en otros casos no es tanto, pero en nuestro caso el idioma es vital. La conciencia nacional va vinculada al uso del idioma, que consideramos idioma nacional. En el momento que tú estás retrocediendo con el uso del idioma, si estás haciendo que no respeten los derechos, incluso los derechos que ahora ya tenemos asociados al idioma, y no defiendes las creencias y los comportamientos, estos dejarán de existir y dejará de existir la nación. Es un concepto que huye del romanticismo o el nacionalismo peyorativo.

¿Y el territorio?

Hay gente que cree en la existencia de unos territorios que de forma natural son España o Cataluña. Esto es absurdo, el territorio no es un concepto natural, es un concepto que lo creemos nosotros para delimitar precisamente la nación.

El lenguaje político utiliza sinónimos para esquivar el término nación, usan una polisemia bastante curiosa…

El nacionalismo va acompañado de ejemplos con connotaciones negativas. Evidentemente que Hitler o Mussolini podían ser nacionalistas, pero su nacionalismo era incompatible con la democracia liberal y con los derechos humanos. La cuestión es si podemos defender un argumento nacionalista desde los postulados de la democracia liberal y este es el desafío.

¿Y se puede hacer?

Yo creo que sí se puede hacer. Primero, porque los principios democráticos necesitan un cierto consenso en los valores y, por tanto, una actitud también participativa en los asuntos del estado. Una tesis que advirtieron pensadores norteamericanos durante la primera etapa de Donald Trump. Es decir, tienes que sentir de alguna manera como tuyos los problemas de los otros que forman parte del estado. Un sentimiento de pertenencia y de empatía que necesita una democracia para funcionar. Y para funcionar con calidad, el concepto de nación en lugar de debilitarlos, los refuerza porque debemos sentirnos solidarios con otros miembros de nuestra nación. Esto no quiere decir que no podamos sentirnos solidarios con gente muy alejada de nosotros. El concepto de nación nos hace solidarios con personas que ni siquiera conocemos, sino que compartimos con ellos una serie de valores. Si baja la participación y baja el consenso en los valores, la democracia como mínimo pierde calidad. La ruptura de la nación es lo que producirá la ruptura de la democracia.

¿Y los derechos individuales y nación, compatibles?

No olvidemos una cosa: que no hay derechos individuales puros, no existen. Esto yo creo que no se ha reflexionado mucho. Los derechos están relacionados con otros. Es decir, nosotros no vivimos aisladamente, cada uno de nosotros no vive en una burbuja. Nosotros nos relacionamos con el resto, vivimos en sociedad. Un momento en que interactúas con los demás, ya no hay una cuestión que tú puedas decir, hay un comportamiento meramente individual en mi propio plan de vida, que yo lo puedo formular con independencia de los demás. Esto no existe. Si somos imparciales analizando la realidad, siempre interactuamos con los demás, etc. Por tanto, el cumplimiento de los derechos individuales, plantearlo como si fueran aislados unos de otros, como los individuos, esto es irreal. No funcionamos de manera aislada. De hecho, para cumplir cualquiera de los derechos individuales, para ejercer cualquiera de nuestros derechos individuales, necesitamos la colectividad. Si yo tengo derecho a la enseñanza, necesito un profesor. Ya está. Punto. El nacionalismo no es sólo que no es incompatible con la democracia liberal, sino que ayuda más bien a crear, a fortalecer una democracia, y en sus principios liberales.

¿Y el cosmopolitismo?

Vamos con el nacionalismo banal. Primero, habría que ver si es posible ser cosmopolita.

¿Es posible?

¿Puede haber alguien que pueda ser cosmopolita? Es decir, ¿que no haya nacido en un lugar determinado? ¿Que no utilice algunos idiomas? Porque no conozco a nadie que, por muchos idiomas que sepa, que los sepa todos. Por lo tanto, algunos tienes que utilizar. Y ahora, si esto lo pasamos a los estados, resulta bastante ridículo que es esto del nacionalismo banal. Por ejemplo, sólo tratan el idioma como si fuera simplemente una manera de comunicarnos. Es más fácil comunicarse con español y con más hablantes…bueno, entonces, comunícate con chino. Es algo bastante absurdo. ¿Por qué te comunicas con español? ¿Por qué defiendes el español? ¿O por qué defiendes el inglés? ¿Por qué el inglés es, te parece, la lengua franca actualmente y tal? Yo ahora te pongo el ejemplo del experimento mental, de decir, ahora imaginemos que el papel que está jugando el inglés lo jugara el catalán. Nuestra vida cambia automáticamente. Si hacemos una sociedad y la queremos democrática y liberal, parece que los deseos, la voluntad de las personas deberían ser tenidas en cuenta y ahora defienden el cosmopolitismo, que me dice, mire, para ser cosmopolita usted debe renunciar a ser catalán. Bueno, deberíamos renunciar todos, si nos lo tomáramos en serio. Incluso los cosmopolitas españoles deberían renunciar a ser españoles.